Рф является субъект гражданского права. В настоящий момент времени регистрацией юридических лиц занимаются. Государство, государственные и муниципальные образования как субъекты гражданского права

П.1 ст.2 ГК РФ ограничивается признанием возможности выступления в гражданских правоотношениях, наряду с гражданами и юридическими лицами, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Гл.5 ГК определяет особенности правового положения соответствующих, субъектов и установленного для них правового режима .

Российская Федерация, субъекты РФ, а также муниципальные образования самим выделением их в особую главу признаны ГК особыми видами субъектов гражданского права. Их объединяет то, что все они осуществляют основную деятельность в рамках публичного права, но в связи с этим нуждаются в выступлении в гражданском обороте. Непременным условием такого выступления служит наделение соответствующих образований гражданской правосубъектностью.

Правовой, в том числе гражданско-правовой, статус указанных субъектов определяется соответственно Конституцией , конституциями республик в ее составе, уставами других субъектов РФ, положениями о муниципальных образованиях, а также иными законами, включая ГК.

Правоспособность указанных в гл.5 ГК субъектов не во всем совпадает. Правоспособность субъектов РФ и муниципальных образований может быть определенным образом ограничена законами Российской Федерации. В частности, это связано со ст.212 ГК, допускающей определение видов имущества, которые могут находиться только в государственной или муниципальной собственности .

В отдельных правовых актах, регулирующих выступление Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований в гражданском обороте, содержатся прямые отсылки к нормам ГК. В частности, соответствующие указания включены в Федеральный закон от 24 марта 1995 г. "О государственных долговых товарных обязательствах", посвященный облигациям государственных целевых беспроцентных займов на приобретение товаров народного потребления и обязательствам перед сдатчиками сельскохозяйственных продуктов. Эти обязательства названы "государственным долгом", и, соответственно, предусмотрено, что они "подлежат исполнению надлежащим образом в соответствии с нормами действующего Гражданского кодекса Российской Федерации".

К Российской Федерации, субъектам РФ, муниципальным образованиям, исходя из особенностей их правового положения, не могут быть применены, в частности, определенные нормы гл.4 ГК "Юридические лица". Среди них ст.49 ГК "Правоспособность юридического лица", ст.51 "Государственная регистрация юридических лиц", ст.54 "Наименование и место нахождения юридического лица", ст.55 "Представительства и филиалы", а равно ст.61, 62, 63, 65 ГК, посвященные ликвидации юридического лица.

В ряде статей ГК и других изданных в соответствии с ним законов и иных правовых актов содержатся специальные упоминания о выступлении в гражданских отношениях всех или некоторых субъектов, указанных в гл.5 ГК. Например, ст.582 ГК включила их в число тех, кому могут быть сделаны пожертвования.

Отдельные из этих норм выделяют гражданские правоотношения, в которых могут выступать исключительно указанные субъекты. Сюда относятся: ст.16 ГК - о возмещении убытков, причиненных гражданину или юридическому лицу незаконными действиями (бездействием) государственных органов, органов местного самоуправления или их должностных лиц, ст.115 ГК - о субсидиарной ответственности Российской Федерации по обязательствам казенного предприятия при недостаточности его имущества, ст.212, 214 и 215 ГК - о праве собственности указанных в коммент. статье субъектов, ст.279 и 281 ГК - о выкупе имущества для государственных или муниципальных нужд, ст.306 ГК - о последствиях принятия Российской Федерацией закона, прекращающего право собственности, ст.817 ГК, признающая, что заемщиком в договоре государственного займа могут быть только Российская Федерация или субъект РФ, а муниципального займа - только муниципальное образование, ст.840 ГК - о случаях субсидиарной ответственности Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований при невозврате гражданам банками вкладов, ст.1063 ГК - о выступлении указанных в гл.5 ГК субъектов в качестве организаторов лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр, ст.1069, 1070, 1071, 1081 ГК - о специальных случаях возмещения вреда гражданам и юридическим лицам за счет казны субъектов, указанных в гл.5 ГК .

2.2 Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. Правоспособность и дееспособность граждан. Эмансипация. Право на занятие предпринимательской деятельностью. Имущественная ответственность. Несостоятельность индивидуального предпринимателя и ее последствия

Чтобы стать субъектом гражданского права, гражданин должен обладать определенными законом качествами, которые в своей совокупности составляют гражданскую правосубъектность. Эта гражданско-правовая категория раскрывается в 2-х применяемых в законодательстве понятиях: гражданская правоспособность и дееспособность.

Гражданская правоспособность - способность иметь гражданские права и нести обязанности признается в равной мере за всеми гражданами. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. Она является равной для всех граждан и не зависит от возраста, психического и физического состояния. Содержание правоспособности раскрывается в п. 1 ст. 18 ГК .

Правоспособность органически связана с гражданством. Приобретая гражданство, человек становится субъектом права данного государства. Неслучайно в ГК говорится не о правоспособности физических лиц, а о правоспособности граждан. Прежде всего гражданам России предоставляется гражданская правоспособность в полном объеме.

Кроме них, субъектами гражданского права могут быть иностранцы (лица, обладающие гражданством иностранного государства и не имеющие гражданства РФ) и лица без гражданства (т.е. не принадлежащие к гражданству РФ и не имеющие доказательств принадлежности к гражданству других государств).

Статьи 2 ГК РФ закрепляет за иностранцами безусловный (т.е. не требующий взаимности со стороны государства иностранного гражданина) национальный режим .

Суть его заключается в следующем: права иностранцев на территории России определяются в принципе российскими законами, а не законодательствами государства, к которому принадлежит иностранец.

По ст. 23 ГК граждане вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (при условии государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя). Признается предпринимателем глава крестьянского (фермерского) хозяйства с момента государственной регистрации данного хозяйства, осуществляющего деятельность без образования юридического лица.

Хотелось бы подчеркнуть разницу между правоспособностью и субъективным правом гражданина. Правоспособность значительно шире субъективного права. Она является предпосылкой, являющейся основой, когда под воздействием или при наличии определенных юридических фактов у лица возникают определенные субъективные права. Субъективное право - это реализованная возможность иметь права, заключенные в правоспособности.

Неотделимость правоспособности от личности ее носителя проявляется в том, что лицо не может по своей воле ограничить свою правоспособность, кроме тех случаев, как сказано в ст. 22 ГК, когда это прямо предусмотрено законом.

Сделки, прямо или косвенно направленные к ограничению правоспособности, ничтожны (п. 3 ст. 22 ГК). Это значит, что если кто-нибудь совершит сделку, по которой он обяжется не составлять завещания, или не менять уже составленное завещание, или никогда не приобретать домовладение или каких-либо иных прав и обязанностей, то такая сделка будет недействительна.

От ограничения правоспособности следует отличать лишение гражданина конкретного принадлежащего ему права как в порядке конфискации имущества по приговору суда по уголовному делу, так и в предусмотренных законом случаях при разрешении судом гражданского дела (ст. 169, п. 2 ст. 179 ГК) .

Такое лишение гражданина конкретного права не ограничивает его правоспособности - способности приобретать аналогичные или иные права.

В исключительных случаях, но допускается, однако, лишение отдельных элементов правоспособности, например, для лиц, отбывающих наказание за совершенное преступление. Такие лица ограничены в праве (правоспособности) приобретать имущество в пользование непосредственно в местах лишения свободы, избирать род занятий и в некоторых других имущественных и неимущественных правах.

По своим долгам (обязательствам) гражданин отвечает всем принадлежащим ему имуществом. Это значит, что взыскание по долгам и обращено на любое его имущество, кроме узкого круга предметов, необходимых для повседневной жизни.

Гражданской дееспособностью называется способность лица своими действиями приобретать гражданские права и обязанности и осуществлять их, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.

Несовершеннолетние до 6 лет полностью лишены гражданской дееспособности. В возрасте от 6 до 14 (малолетние) - обладают частичной дееспособностью.

На основании ст. 28 они вправе:

- - совершить мелкие бытовые сделки (действия, которые связаны с повседневными нуждами и обычно совершаются детьми самостоятельно или по поручению взрослых, например, покупка продуктов, билетов в городском транспорте;

- - сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, если эти сделки не требуют специальной формы их совершения;

- - сделки по распоряжению средствами, специально предоставленными малолетнему с согласия его родителей или опекуна, для определенной цели или для свободного распоряжения.

Все остальные юридически значимые действия в сфере гражданского права совершают от имени несовершеннолетних, не достигших 14 лет, их родители, опекуны усыновители. Эти же лица несут (имущественную) гражданскую ответственность по сделкам совершенными малолетними. Они же отвечают за причиненный малолетними вред (п. 3 ст. 28 ГК).

По достижении несовершеннолетним 14 лет, их дееспособность расширяется: они не только могут совершать мелкие бытовые сделки, но и:

- - самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами;

- - осуществлять авторские, изобретательные и иные права;

- - вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими.

По достижении 16 лет они вправе быть членами кооператива и соответственно осуществлять вытекающие из этого права.

Все остальные сделки они осуществляют только с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей, т.е. законных представителей (ст. 26 ГК).

Несовершеннолетние, достигшие 14 лет, сами несут ответственность по совершенным ими сделкам и за причиненный вред.

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителей либо органа опеки или попечительства может ограничить или вовсе лишить несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своими доходами.

Эта мера не может быть применена вследствие вступления в брак или эмансипации.

Эмансипация ст. 27 ГК - объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, занимается предпринимательской деятельностью .

Эмансипация производится по согласию обоих родителей - органами опеки и попечительства, а при отсутствии согласия - по решению суда.

Родители (усыновители или попечители) не несут ответственности как по сделкам, так и за причиненный эмансипированным несовершеннолетним вред.

Гражданин, который вследствие психического расстройства не в состоянии понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признан по суду полностью недееспособным.

Над ним устанавливается опека, и все юридические действия от его имени осуществляет опекун; такой гражданин сам не отвечает и за причиненный им вред. В случае выздоровления, суд признает его дееспособность и опека отменяется (ст. 29 ГК) .

Дееспособность может быть ограничена по решению суда в том случае, если он ставит свою семью в тяжелое материальное положение вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. Над гражданином устанавливается попечительство.

Совершать сделки по распоряжению имуществом, получать зарплату, пенсию или иные виды доходов и распоряжаться ими, он может лишь с согласия попечителя, за исключением мелких бытовых.

Однако по совершенным им сделкам и за причиненный им вред такой гражданин отвечает сам.

При прекращении злоупотреблением суд отменяет ограничения дееспособности соответственно и попечительство (ст. 30 ГК).

2.3 Юридические лица как участники гражданских правоотношений. Понятия, признаки, правоспособность юридического лица. Виды и формы юридических лиц. Имущественная ответственность юридического лица. Реорганизация и ликвидация юридического лица

Как субъект гражданских правоотношений, юридическое лицо является участником разнообразных имущественных отношений стоимостного, эквивалентно-возмездного характера.

Правовому положению юридического лица посвящены нормы четвертой главы ГК РФ (ст. 48-123). Развернутое понятие юридического лица содержится в ст. 48 ГК РФ. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде .

Юридическое лицо - это и есть организация, созданная для самостоятельного хозяйствования с определенным имуществом. В этом смысле она вполне реальна, но вовсе не сводима к своим участникам (и тем более - к работникам, «трудовому коллективу»), т.к. последние зачастую не имеют вещных прав на имущество, с которым хозяйствуют, а в лучшем случае управомочены выражать соответствующую волю собственника этого имущества .

В соответствии с законодательством, а также, учитывая сложившуюся практику, можно отметить следующие признаки (т.е. такие внутренние присущие ему свойства, каждое из которых необходимо, а все вместе, достаточно для того, чтобы организация могла признаваться субъектом гражданского права), характеризующие юридическое лицо.

Во-первых, юридическому лицу свойственен признак организационного единства. Организационное единство выражается в определении целей и задач организации, в установлении её внутренней структуры, компетенции органов управления и порядке их деятельности. Закрепляется организационное единство в уставе юридического лица, либо в учредительном договоре и уставе, либо в общем (типовом) положении об организациях данного вида. Суть его в том, что внутри юридического лица складывается такая система отношений, благодаря которой оно становится единым целым, возглавляемым соответствующим органом - единоличным или коллегиальным. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством или учредительными документами. Правовое закрепление организационного единства, свойственного юридическому лицу, обеспечивается его уставом или положением об организациях данного вида.

Во-вторых, для юридического лица характерна определенная степень обособленности имущества, находящегося в его обладании. Признак имущественной обособленности предполагает, что имущество юридического лица обособляется от имущества других юридических лиц (в том числе вышестоящих), от имущества его учредителей (участников), от имущества государственных или муниципальных образований. При этом юридическое лицо должно иметь не просто обособленное имущество, а обладать им на праве собственности, хозяйственного ведения либо оперативного управления. Признание юридическим лицом организации, обладающей имуществом лишь на праве временного пользования (по договору аренды или безвозмездного пользования), исключено. Внешним выражением имущественной обособленности является наличие у организации уставного фонда, а её учётно-бухгалтерским отражением служит самостоятельный баланс или смета. При этом, как видно из самого понятия юридического лица, у различных видов юридических лиц степень их имущественной обособленности выражается по-разному. Это зависит от того, владеет ли организация имуществом на праве собственности, на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления.

Следствие имущественной обособленности - самостоятельная имущественная ответственность - это следующий признак юридического лица. Установлен принцип раздельной ответственности, согласно которому учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обязательства юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо, в свою очередь, не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Законом либо учредительными документами юридического лица. Это означает, что кредиторы юридического лица только к нему и могут предъявить свои претензии, обращая по закону в необходимых случаях взыскание на такое имущество. Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, т.е. как основными, так и оборотными средствами. Финансируемое собственником юридическое лицо, имеющее имущество на праве оперативного управления (учреждение), отвечает по обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности законом предусмотрена возможность несения ответственности по его обязательствам собственником соответствующего имущества. Если банкротство (несостоятельность) юридического лица вызвано неправомерными действиями собственника его имущества или учредителей, они отвечают по обязательствам юридического лица при недостаточности средств последнего для удовлетворения требований кредитора.

В-четвертых, юридическое лицо в гражданском обороте выступает от собственного (своего) имени. А возможность самостоятельно выступать в гражданском обороте от своего имени означает, что юридическое лицо может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде только под своим именем, включающем наименование, содержащим указание на его организационно правовую форму, а в предусмотренных законом случаях и указание на характер деятельности.

Как субъект гражданского права юридическое лицо обладает гражданской правоспособностью и дееспособностью. Соответственно, применительно к гражданским правоотношениям, юридическое лицо может выступать носителем конкретных прав и соответствующих определенных обязанностей.

Гражданская правоспособность юридического лица, т.е. способность иметь гражданские права и нести обязанности, возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения ликвидации.

Согласно ст. 49 ГК РФ юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности .

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Следовательно, можно говорить о специальной (уставной) и общей правоспособности юридических лиц, применительно к отдельным видам юридических лиц, соответственно: коммерческих организаций, с одной стороны, и государственных и муниципальных унитарных предприятий, - с другой.

Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законом. Решение об этом может быть обжаловано в суд. Как было отмечено, правоспособность юридического лица возникает в момент его создания (п. 2 ст. 51) и прекращается в момент завершения его ликвидации (п. 8 ст. 63) .

Юридическое лицо как субъект гражданского права обладает также и дееспособностью, которая возникает одновременно с правоспособностью. К юридическим лицам неприменимы те ограничения в сфере дееспособности, которые действуют в отношении граждан.

Гражданские права и обязанности возникают у юридических лиц из различных оснований, прежде всего из сделок (т.е. действий, устанавливающих, изменяющих или прекращающих правоотношения юридических и физических лиц). Они совершают сделки через свои органы, т.е. через соответствующие структурные подразделения, специально предназначенные для выработки и изъявления воли организации как субъекта гражданского права. Действие органа - это действия юридического лица. Полномочия же представителей юридического лица оформляются выдаваемой им доверенностью (ст. 53) . Органы юридического лица могут быть единоличными (директор, президент и др.), однако юридическое лицо не всегда ведёт свои дела через органы. Осуществление юридическим лицом дееспособности возможно и через представителя. Представитель юридического лица, в отличие от органа, является внешним, посторонним по отношению к юридическому лицу субъектом права. Его полномочия основаны на доверенности, выданной органом юридического лица, указании закона либо акте государственного органа или органа местного самоуправления.

Закон обязывает каждое юридическое лицо иметь свое наименование, а для хозяйствующих субъектов предусмотрен целый комплекс прав и обязанностей, связанных с использованием фирменного наименования, производственных марок и товарных знаков.

Целям пространственного расширения сферы деятельности юридических лиц служат образуемые в установленном порядке филиалы и представительства (ст. 55) , которые не являются юридическими лицами. Представительства юридического лица создаются для представления его интересов и их защиты. Представительство не выполняет производственные или иные основные функции юридического лица. Филиал отличается от представительства тем, что осуществляет все его функции или их часть, в том числе представительство. (Например, филиал коммерческого банка, расположенный в одном из районов города и осуществляющий предоставление банковских услуг).

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации, если в соответствии с законом в учредительных документах не предусмотрено иное.

Таким образом, юридическое лицо - это признанная государством в качестве субъекта права организация, которая обладает обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени.

Субъекты гражданского права

Участники гражданских правоотношений именуются их субъектами . Это могут быть как отдельные люди, так и коллективы, а также различные организации. В юридической науке выделяют следующие три основные группы субъектов :

- граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства;

- отечественные и иностранные юридические лица;

- Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования.

Все субъекты гражданских правоотношений охватываются понятием «лица», которое используется в Гражданском кодексе и в других нормативных актах. Эти самые лица являются носителями различных прав и обязанностей.

Физические лица как субъекты гражданского права

Для обозначения человека как участника правоотношений в юридической практике используется термин «физическое лицо» . Это может быть не только гражданин России, но и иностранец, и лицо без гражданства.

В теории права качества физических лиц отличаются правоспособностью и дееспособностью . Первая возникает в момент рождения и исчезает только со смертью. Это возможность людей иметь гражданские права и нести обязанности. Вторая (дееспособность) реализуется по достижении совершеннолетия и предполагает ответственность за совершаемые действия , осознанное принятие тех или иных решений.

По общепризнанному правилу никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и порядке, установленных законом. Невозможен полный или частичный отказ гражданина от правоспособности и дееспособности. Не следует смешивать с ограничением правоспособности лишение гражданина тех или иных субъективных прав.

Закон предусматривает постепенное расширение дееспособности несовершеннолетних. Если дети до 6 лет полностью недееспособны, то ребята в возрасте 6-14 лет могут самостоятельно совершать сделки, не требующие специального оформления и регистрации, без цели корыстного обогащения. С этого же возраста обязательно согласие ребенка на усыновление.

Дееспособность подростков (с 14 до 18 лет) максимально приближена к возможностям совершеннолетних. Подростки вправе совершать крупные сделки, требующие нотариального оформления и регистрации, с письменного согласия родителя или попечителя, делать вклады в финансово-кредитные учреждения и пользоваться ими, самостоятельно распоряжаться авторскими и интеллектуальными правами. Однако родители или попечители несут ответственность при недостатке у ребенка финансовых средств.

Совершеннолетние граждане также могут быть ограничены в дееспособности, если вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставят свою семью в тяжелое материальное положение. Над такими людьми устанавливается попечительство.

Гражданин, который вследствие психического расстройства не понимает значения своих действий или не руководит ими, тоже может быть признан судом недееспособным. Общество обязано взять на себя заботы о жизненном статусе душевнобольного и сделать это в форме, гарантирующей гражданину сохранность его прав. В таком случае, все сделки от имени недееспособного гражданина совершает его опекун.

Опекуны и попечители, которыми могут быть только совершеннолетние дееспособные граждане, обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и интересы.

Возможны и такие случаи, когда человек длительное время отсутствует, и никаких сведений в месте его постоянного жительства нет. Попытки отыскать гражданина также оказываются безрезультатными. Тогда он может быть официально признан безвестно отсутствующим или умершим. Орган опеки и попечительства назначает доверительно управляющего имуществом пропавшего человека.

Отсутствие гражданина или сведений о нем в течение пяти лет дает право заинтересованной стороне обратиться в суд с иском о признании человека умершим. Этот срок может быть сокращен до 6 месяцев, если в момент исчезновения лица существовала реальная угроза его гибели.

Юридические лица как субъекты гражданского права

Наряду с физическими лицами, субъектами гражданского права являются также юридические лица – организации, которые могут от своего имени приобретать имущество и личные неимущественные права, иметь обязанности, быть истцами и ответчиками в суде, арбитраже или в третейском суде.

Юридические лица отличаются следующими характеристиками :

- организационное единство;

- имущественная обособленность;

- самостоятельная гражданско-правовая ответственность;

- выступление в гражданском обороте от своего имени.

Замечание 1

В отличие от таких субъектов гражданских правоотношений, как физические лица, юридическое лицо обладает не общей правоспособностью, а специальной, предполагающей наличие лишь таких прав и обязанностей, которые соответствуют целям его деятельности и прямо зафиксированы в учредительных документах.

Правоспособность и дееспособность юридического лица возникают одновременно, в момент его государственной регистрации и прекращается с исключением его из единого государственного реестра юридических лиц.

Наименование юридического лица обязательно должно включать в себя указание на его организационно-правовую форму. Все некоммерческие, а также некоторые коммерческие организации должны указать в своем названии также и характер деятельности.

Каждое юридическое лицо должно быть зарегистрировано в соответствии с законом. Государственная регистрация является завершающим этапом образования юридического лица.

В зависимости от формы собственности, лежащей в основе юридического лица, можно выделить государственные и частные организации. По цели своей деятельности юридические лица подразделяются на коммерческие и некоммерческие. К числу коммерческих относятся те, целью деятельности которых является извлечение прибыли и распределение ее между участниками такой организации. Некоммерческие вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, но только в той степени, которая необходима для достижения их уставных целей.

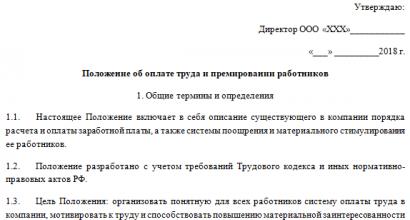

Рисунок 1.

Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданского права

Наряду с физическими и юридическими лицами, участниками отношений, регулируемыми гражданским правом, являются государство и другие публично-правовые образования. Однако правоспособность государства обладает рядом особенностей, связанных с тем, что оно является также и главным субъектом публичного права, носителем власти.

Государство, как таковое, неспособно своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, а также создавать и исполнять обязанности. От его имени всегда действуют органы власти и должностные лица. Именно их сознание и воля позволяют государству являться субъектом права.

В гражданско-правовых отношениях участвуют все три уровня власти : федеральный центр; субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.

Замечание 2

Существуют такие юридические лица, которые могут одновременно действовать и от имени государства, и от своего собственного имени. Например, министерство финансов РФ способно представлять в гражданском обороте федеральную власть, но в тоже время оно действует и как самостоятельная структура.

От имени государства могут выступать как представительные, так и исполнительные органы власти Российской Федерации. Главным ведомством, осуществляющим управление и распоряжение государственной собственностью, являются Министерство государственного имущества РФ.

Понятие сделки. Обстоятельства (основания), с наступлением которых связываются установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, определены в законе. В частности, ГК РФ устанавливает юридические факты, которые обусловливают возникновение гражданских прав и обязанностей. Одним из таких юридических фактов являются сделки. Гражданско-правовая сделка - это наиболее часто встречающийся юридический факт, на основе которого возникают гражданские права и обязанности. В сделках выражаются разнообразные имущественные отношения как между организациями, так и между этими организациями и гражданами, а также между гражданами. Особенно велико значение сделок в сфере имущественных отношений между коммерческими организациями. Здесь они выступают в качестве эффективного средства рыночного хозяйства. Сделки определяются как действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Примером заключения сделки посредством установления гражданских прав и обязанностей является принятие гражданином-покупателем предложения магазина о заключении договора розничной купли-продажи. Примером совершения сделки посредством действий, направленных на изменение прав и обязанностей, может служить дополнительное соглашение сторон договора купли-продажи товаров об изменении продавцу первоначально установленных сроков продажи. Если же оптовая и розничная торговые организации заключают соглашение о зачете взаимных требований, то такое соглашение является примером сделки, прекращающей ранее существовавшие правоотношения. Сделки являются волевыми актами. Они выражают волю их участников. Волевым характером сделки отличаются от другого вида юридических фактов - событий, которые наступают помимо воли людей и от нее не зависят. Воля участников сделки направлена на установление правомерных юридических последствий. Этим сделка как юридический факт отличается от правонарушения (деликта). Лицо, причиняющее вред, обычно не желает наступления правовых последствий, они возникают помимо его воли. Участники же сделки заключают ее, желая вызвать те или другие юридические последствия. Действия лиц, не имеющие целью добиться юридических последствий, не могут привести к сделке. Например, принятие работником приглашения профкома участвовать в туристическом походе является волевым актом, выражающим определенное намерение лица. Однако это волеизъявление не создает гражданско-правовую сделку, так как оно лишено намерения породить юридические последствия. Каждый из участников сделки при ее совершении обладает определенным намерением (внутренней волей) достичь известного правового результата. Именно из совершенных действий субъектов сделки можно узнать об этом намерении. Чтобы воля могла быть взаимно воспринята участниками сделки и третьими лицами, необходимо выразить ее вовне. Внешнее выражение внутренней воли участников сделки, из которого можно составить представление о ее содержании, называется волетлзъявлением. Односторонними являются сделки, которые совершаются на основе волеизъявления одного лица. Возникая в силу волеизъявления одной стороны, односторонние сделки создают гражданские правоотношения, в которых участвуют не менее двух лиц. Например, выдача торговой базой доверенности на получение материальных ценностей является односторонней сделкой, но в силу этой сделки у доверителя и у поверенного возникают определенные гражданские права и обязанности. Число односторонних сделок, совершаемых в гражданском обороте, весьма ограничено. К ним относятся, например, акцепт платежных требований, отказ от их акцепта, выдача чека и платежного поручения, объявление публичного конкурса для создания произведений науки, литературы и искусства, составление завещания, отказ от наследства, отказ арендатора от договора аренды и др. Двухсторонние сделки выражают согласованное волеизъявление двух сторон и именуются договорами. Таким образом, всякий договор является сделкой, но не всякая сделка может быть договором. Многосторонние сделки также являются договорами. Однако, в отличие от двусторонних сделок они возникают на основе волеизъявления более чем двух сторон. Заблуждение в мотивах сделки обычно не имеет юридического значения. Например, профсоюзная организация предприятия, полагая, что предстоящее спортивное состязание вызовет интерес у работников, закупает определенное число билетов для посещения стадиона. Однако оно не вызвало ожидаемого интереса. По этому мотиву нельзя признать сделку купли-продажи билетов недействительной. Напротив, если мотивы включены в самое содержание сделки, то заблуждение в мотивах сделки приобретает юридическое значение. Сделка, совершенная под влиянием существенного заблуждения, может быть признана недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения. Последствием признания такой сделки недействительной будет применение двусторонней реституции, а при невозможности возвратить полученное в натуре соответствующая сторона должна возместить его стоимость в деньгах. Вместе с тем сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе получить от другой стороны возмещение расходов, утраты или повреждения своего имущества, если докажет, что заблуждение возникло по вине другой стороны. Напротив, если вина другой стороны не будет доказана, то сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана возместить другой стороне расходы, утрату или повреждение ее имущества. Под обманом в сделке понимается намеренное, с выгодой для себя введение другой стороны в заблуждение, под влиянием которого она совершает сделку. Следовательно, если при наличии заблуждения стороны не имеют правильного представления о существе сделки, то при обмане одна сторона намеренно вводит в заблуждение другую, обычно посредством сообщения вымышленных сведений о каких-либо обстоятельствах, связанных с данной сделкой. Насилие в сделке характеризуется применением к стороне физического принуждения, под влиянием которого она вступает в явно невыгодную для себя сделку. Такая сделка совершается не по своей воле, а из стремления избавиться от физического, морального страдания. Разумеется, сделка, совершенная под влиянием насилия, например побоев, признается недействительной. Угроза представляет собой такое воздействие на психику, при котором участник сделки совершает сделку исключительно под влиянием страха перед имущественным или неимущественным вредом. Необязательно, чтобы угроза исходила от другого участника сделки, она может исходить и от постороннего лица. Сделка будет считаться совершенной под влиянием угрозы лишь в том случае, если угроза является противоправной. Поэтому угроза кредитора обратиться с иском в суд, если должник не выполняет своей обязанности по договору, не может служить основанием для признания сделки недействительной. Кроме того, имеет значение реальность угрозы, т.е. возможность привести ее в исполнение. В отличие от насилия при угрозе участники сделки воздействуют посредством применения не физического, а психического принуждения. Как свидетельствует судебная практика, сделки, совершенные под влиянием насилия или угрозы, встречаются весьма редко. Одной из разновидностей сделки с пороками воли является сделка, совершенная под влиянием злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной. Представитель должен выражать действительную волю представляемого. Если представитель намеренно искажает ее с целью нанесения ему ущерба посредством совершения сделки с контрагентом, выгодной представителю, контрагенту или им обоим, то такая сделка может быть оспорена с последующим признанием ее недействительной. Если лицо под влиянием стечения тяжелых обстоятельств вынуждено совершить сделку на крайне невыгодных для себя условиях, то такая сделка также может быть признана недействительной. В случае признания недействительной сделки, совершенной под влиянием обмана, заблуждения, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств, потерпевшему другая сторона возвращает все полученное ею по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре возмещает его стоимость в деньгах. Одновременно имущество, полученное по сделке потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся ему в возмещение переданного другой стороне, обращается в доход государства. При невозможности передать имущество в доход государства в натуре взыскивается его стоимость в деньгах. Вместе с тем потерпевший вправе взыскать с другой стороны понесенные им расходы, утрату или повреждение его имущества. Большое практическое значение имеет вопрос о моменте, с которого сделка считается недействительной. Статья 167 ч. 1 ГК РФ устанавливает, что сделка, признанная недействительной, считается таковой со времени ее совершения. Однако иногда из содержания сделки следует, что она может быть прекращена лишь в будущем. Например, нельзя признать недействительной сделку по аренде помещения с момента ее совершения, так как это помещение уже находилось в пользовании. В таком случае сделка будет прекращена в будущем (ст. 167 ч. 1 ГК РФ). Новый ГК РФ устанавливает сроки исковой давности по недействительным сделкам. Исковая давность по искам о применении последствий недействительности ничтожной сделки составляет 10 лет со дня, когда началось ее исполнение. А вот иск о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение года со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (ст. 179 п. 1 ч. 1 ГК РФ), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.1 В условиях рынка потенциал успеха фирмы или индивида зависит от наличия как внешних, так и внутренних возможностей, а также способности последовательно строить свое взаимодействие с рыночными механизмами, процессами и субъектами. Одной из основ качественного сдвига в развитии потенциала всей страны является научно-технический прогресс. Даже при ограниченных возможностях финансирования государство может влиять на развитие науки и привлечение иностранных технологий, создав правовую основу этих процессов. Это, прежде всего, авторское и смежные права. В этом разделе мы рассмотрим основные вопросы, характерные для этой проблемы.Гражданское право существует для людей, точнее, для защиты их прав и обязанностей. Они являются его субъектами. Разберемся подробнее в понятии субъекта гражданского права.

Виды субъектов гражданского права

Действие гражданского права ограничено. Оно распространяется только на тех лиц, которые имеют необходимый для этого статус, то есть обладают:

- правоспособностью – способность иметь права и нести обязанности;

- дееспособностью – способность своими действиями приобретать права и обязанности.

Субъектами гражданского права могут выступать:

- граждане (физические лица);

- предприятия, организации (юридические лица);

- государство (Российская Федерация, ее субъекты).

Рассмотрим отдельно каждый из субъектов.

Граждане

Граждане как субъекты гражданского права обладают правоспособностью и являются участниками гражданских правоотношений.

ТОП-4 статьи которые читают вместе с этой

Согласно нормам Конституции РФ и Гражданского Кодекса РФ граждане нашей страны имеют субъективное право:

- быть собственниками какого-либо имущества;

- оставлять наследство и быть наследниками;

- вести предпринимательскую деятельность.

В целом закон гарантирует все гражданские права, которые не противоречат ему и другим установленным нормам.

Не разрешается лишать или ограничивать кого-либо в реализации его гражданских прав по причине:

- положения;

- национальности;

- языка;

- пола;

- религиозных взглядов и другое.

Юридические лица

Обладать гражданскими правами и обязанностями могут не только граждане, но и организации, которые имеют статус юридических лиц, то есть такие, которым свойственны:

- официальное оформление в соответствии с законом;

- наличие собственного имущества;

- наличие своего наименования;

- ответственность.

Юридическое лицо также обладает право и дееспособностью, то есть может нести ответственность за свои действия, способно приобретать права и обязанности.

Организации самостоятельно совершают сделки, приобретают и продают имущество и так далее.

Гражданскими правами юридические лица пользуются с момента их создания и до ликвидации.

Государство

Российская Федерация состоит из 85 субъектов. К ним относятся республики, края, автономные области и другие образования. Все они составляют еще одну группу носителей гражданского права. К примеру, все они пользуются правом собственности.

В силу того, что государство является особым субъектом гражданского права, то ему присущи некоторые специфические черты:

- участвует в гражданских правоотношениях, исходя не из частных интересов, а для блага всего общества;

- само издает законы и является гарантом их соблюдения;

- принимает участие в отношениях через свои представительные и исполнительные органы;

- является участником сделок, например, при приватизации государственного имущества, при выдаче разрешений на использование природных ресурсов, выпуске денег и так далее.

Что мы узнали?

Изучив тему о субъектах гражданского права, мы выяснили, что к ним относятся граждане, организации, государство в лице его субъектов и органов. Все они обладают правами и обязанностями, к примеру, правом собственности, возможностью совершать сделки, продавать и покупать вещи. Гражданские права гарантируются каждому человеку от рождения. Но ограничение действует для юридических лиц, которым для приобретения гражданских прав и обязанностей требуется обладать правоспособностью, то есть существовать и действовать в рамках закона, иметь в своем распоряжении имущество и нести за него ответственность.

Субъекты гражданского права

Участники гражданских правоотношений именуются их субъектами . Это могут быть как отдельные люди, так и коллективы, а также различные организации. В юридической науке выделяют следующие три основные группы субъектов :

- граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства;

- отечественные и иностранные юридические лица;

- Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования.

Все субъекты гражданских правоотношений охватываются понятием «лица», которое используется в Гражданском кодексе и в других нормативных актах. Эти самые лица являются носителями различных прав и обязанностей.

Физические лица как субъекты гражданского права

Для обозначения человека как участника правоотношений в юридической практике используется термин «физическое лицо» . Это может быть не только гражданин России, но и иностранец, и лицо без гражданства.

В теории права качества физических лиц отличаются правоспособностью и дееспособностью . Первая возникает в момент рождения и исчезает только со смертью. Это возможность людей иметь гражданские права и нести обязанности. Вторая (дееспособность) реализуется по достижении совершеннолетия и предполагает ответственность за совершаемые действия , осознанное принятие тех или иных решений.

По общепризнанному правилу никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и порядке, установленных законом. Невозможен полный или частичный отказ гражданина от правоспособности и дееспособности. Не следует смешивать с ограничением правоспособности лишение гражданина тех или иных субъективных прав.

Закон предусматривает постепенное расширение дееспособности несовершеннолетних. Если дети до 6 лет полностью недееспособны, то ребята в возрасте 6-14 лет могут самостоятельно совершать сделки, не требующие специального оформления и регистрации, без цели корыстного обогащения. С этого же возраста обязательно согласие ребенка на усыновление.

Дееспособность подростков (с 14 до 18 лет) максимально приближена к возможностям совершеннолетних. Подростки вправе совершать крупные сделки, требующие нотариального оформления и регистрации, с письменного согласия родителя или попечителя, делать вклады в финансово-кредитные учреждения и пользоваться ими, самостоятельно распоряжаться авторскими и интеллектуальными правами. Однако родители или попечители несут ответственность при недостатке у ребенка финансовых средств.

Совершеннолетние граждане также могут быть ограничены в дееспособности, если вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставят свою семью в тяжелое материальное положение. Над такими людьми устанавливается попечительство.

Гражданин, который вследствие психического расстройства не понимает значения своих действий или не руководит ими, тоже может быть признан судом недееспособным. Общество обязано взять на себя заботы о жизненном статусе душевнобольного и сделать это в форме, гарантирующей гражданину сохранность его прав. В таком случае, все сделки от имени недееспособного гражданина совершает его опекун.

Опекуны и попечители, которыми могут быть только совершеннолетние дееспособные граждане, обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и интересы.

Возможны и такие случаи, когда человек длительное время отсутствует, и никаких сведений в месте его постоянного жительства нет. Попытки отыскать гражданина также оказываются безрезультатными. Тогда он может быть официально признан безвестно отсутствующим или умершим. Орган опеки и попечительства назначает доверительно управляющего имуществом пропавшего человека.

Отсутствие гражданина или сведений о нем в течение пяти лет дает право заинтересованной стороне обратиться в суд с иском о признании человека умершим. Этот срок может быть сокращен до 6 месяцев, если в момент исчезновения лица существовала реальная угроза его гибели.

Юридические лица как субъекты гражданского права

Наряду с физическими лицами, субъектами гражданского права являются также юридические лица – организации, которые могут от своего имени приобретать имущество и личные неимущественные права, иметь обязанности, быть истцами и ответчиками в суде, арбитраже или в третейском суде.

Юридические лица отличаются следующими характеристиками :

- организационное единство;

- имущественная обособленность;

- самостоятельная гражданско-правовая ответственность;

- выступление в гражданском обороте от своего имени.

Замечание 1

В отличие от таких субъектов гражданских правоотношений, как физические лица, юридическое лицо обладает не общей правоспособностью, а специальной, предполагающей наличие лишь таких прав и обязанностей, которые соответствуют целям его деятельности и прямо зафиксированы в учредительных документах.

Правоспособность и дееспособность юридического лица возникают одновременно, в момент его государственной регистрации и прекращается с исключением его из единого государственного реестра юридических лиц.

Наименование юридического лица обязательно должно включать в себя указание на его организационно-правовую форму. Все некоммерческие, а также некоторые коммерческие организации должны указать в своем названии также и характер деятельности.

Каждое юридическое лицо должно быть зарегистрировано в соответствии с законом. Государственная регистрация является завершающим этапом образования юридического лица.

В зависимости от формы собственности, лежащей в основе юридического лица, можно выделить государственные и частные организации. По цели своей деятельности юридические лица подразделяются на коммерческие и некоммерческие. К числу коммерческих относятся те, целью деятельности которых является извлечение прибыли и распределение ее между участниками такой организации. Некоммерческие вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, но только в той степени, которая необходима для достижения их уставных целей.

Рисунок 1.

Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданского права

Наряду с физическими и юридическими лицами, участниками отношений, регулируемыми гражданским правом, являются государство и другие публично-правовые образования. Однако правоспособность государства обладает рядом особенностей, связанных с тем, что оно является также и главным субъектом публичного права, носителем власти.

Государство, как таковое, неспособно своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, а также создавать и исполнять обязанности. От его имени всегда действуют органы власти и должностные лица. Именно их сознание и воля позволяют государству являться субъектом права.

В гражданско-правовых отношениях участвуют все три уровня власти : федеральный центр; субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.

Замечание 2

Существуют такие юридические лица, которые могут одновременно действовать и от имени государства, и от своего собственного имени. Например, министерство финансов РФ способно представлять в гражданском обороте федеральную власть, но в тоже время оно действует и как самостоятельная структура.

От имени государства могут выступать как представительные, так и исполнительные органы власти Российской Федерации. Главным ведомством, осуществляющим управление и распоряжение государственной собственностью, являются Министерство государственного имущества РФ.