Публичное право то что относится. Публичное и частное право. Международное публичное право

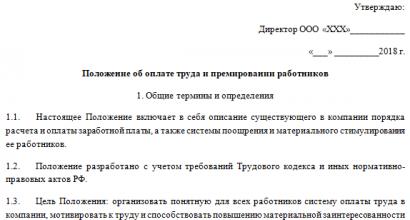

Lombards

Г ерманское племя, впервые упоминающееся в источниках начиная с первого века нашей эры, проживавшее вдоль реки Эльбы, Ломбарды или Лангобарды (Long Beards , лат: Langobardi –Длиннобородые), очень быстро завоевали себе репутацию особенно жестокого народа. Хотя они время от времени терпели серьёзные поражения, но число их побед над другими варварскими племенами неуклонно росло, а изощрённые в дипломатии вожди умели поддерживать хорошие отношения с аварами, Византией и франками. Наибольшую известность им принесло вторжение в Италию и завоевание большей части полуострова, что перечеркнуло усилия императора Юстиниана по восстановлению Римской Империи. Являясь на момент вторжения большей частью язычниками или приверженцами арианства, Лангобарды сумели установить дружественные отношения с итальянскими епископами и со временем приняли католическое вероисповедание. Их усилия по объединению итальянского полуострова под управлением, конечно же, Ломбардского короля вызывало неподдельную тревогу папы Римского. Эта борьба определила формирование отдельного Папского государства, и привело к уничтожению Ломбардского королевства от руки Карла Великого , пришедшего на помощь папе Римскому.

Происхождение Лангобардов до конца неясно, а древнеримские тексты мало что могут добавить относительно раннего периода их истории. Первое упоминание встречается у Тацита (56-120гг н.э.), который располагал их земли вдоль нижней Эльбы. Более поздние римские источники и средневековые летописи определяют владения Лангобардов в Австрии и далее к югу вдоль Дуная вплоть до Паннонии (территория современной Венгрии).

Павел Диакон , историк, живший в восьмом веке, указывает на скандинавские корни Лангобардов, и приводит версию их миграции на территорию Паннонии. Однако подобные версии в то время и позднее применялись для описания происхождения большинства варварских племён, что ставит под сомнение её истинность. Археологические раскопки того периода указывают на преимущественно скотоводческий характер занятий населения этих территорий. В тоже время, существенное развитие получает организационная структура племени, а их воины зарабатывают свою жуткую репутацию, которую в дальнейшем подтверждают в битвах с множеством кочевых племён и в стычках с Римом.

Достоверно можно утверждать, что к концу пятого века нашей эры Лангобарды населяли территорию Паннонии, откуда в следующем веке начал свои походы энергичный король Аудоин . Во время его правления Лангобарды разрушили государство герулов , а потом эта же судьба была уготована гепидам . Его слава гремела по соседним государствам, вынуждая правителей искать его расположения и радоваться, если удалось заполучить его в союзники. Сам Теодорих Великий , король остготов и правитель Италии, счёл выгодным для себя выдать за Аудоина свою племянницу. Возможно, это обстоятельство существенным образом повлияло на направление дальнейшей экспансии Лангобардов.

Альбоин , сын Аудоина, показал себя превосходным воином ещё во время походов своего отца, и после его смерти продолжил агрессивную политику. Хотя новая битва с гепидами в 565 году оказалась неудачной для Лангобардов, но два года спустя, заключив военный союз с аварами , Альбоин уничтожает армию гепидов и лично убивает их короля. Кроме того, из черепа своего врага Альбоин приказывает изготовить кубок, а дочь покойника становится его женой.

В 568 году Альбоин со 150.000 воинов входит в Италию, уверенный в уязвимости этой территории после разрушительных готских войн и ввиду церковной разобщенности. Формально Альбоин был приглашен в Италию византийским генералом Нарсесом , однако можно только догадываться что за хитросплетения политических интриг и, несомненно, родственных связей, породило данное приглашение.

За короткое время Альбоин захватил всю северную Италию, и даже угрожал Риму, однако его успех был прерван убийством, которое произвёл его же собственный телохранитель, подговорённый женой. Считается, что так она отплатила за длительное использование черепа своего отца в виде кубка.

Смерть Альбоина выявила две существенные слабости в государственной системе Лангобардов, а именно, традиционную выборность короля и усилившуюся знать, желающую полноты власти. В результате, новый король был почти сразу же убит, а выбранный ему на замену Клеф продержался у власти всего 2 года, после чего также был убит в результате заговора. Последовал десятилетний период, когда король не избирался, а Ломбардия управлялась герцогами, которые, тем не менее, продолжали захват Италии, подчинив себе Тоскану, Беневентум и Сполетто. Лангобарды не стремились ассимилироваться с местным населением и держались обособленно, угнетая коренных жителей. Захватнические настроения влекли их не только на юг, но и к северу, что вылилось в поход на Бургундию , который едва не закончился фатально для всего королевства. Лангобардские герцоги встретились с мощью Меровингских франков , укреплённых военным союзом с Византией, и поход закончился полным провалом. В огромной мере из-за этой катастрофы, герцоги решили снова объединиться и выбрать нового короля, которым стал сын Клефа – Аутари (584-590гг). Его правление знаменательно войнами с франками и Византией, а также женитьбой на Теодолинде , дочери баварского герцога. В целом, государство Лангобардов было укреплено, а захваченные франками территории возвращены.

На протяжении седьмого столетия, наследники Аутари продолжали укреплять королевскую власть и проводить политику сохранения этнической обособленности. Распространение влияния в Италии никогда не останавливалось, но в структуре Лангобардского государства произошли существенные изменения, большинство из которых приходятся на правление Агилульфа (590-616), которого выбрала вдова Аутари – Теоделинда, повторно выйдя за него замуж. Во-первых, изменения коснулись престолонаследия, ещё во время правления Агилульфа следующим королём был назначен его сын Аделоальд , а во-вторых, знать, начиная с самого короля, начала принимать католическое вероисповедание.

Этот шаг был, несомненно, инспирирован под влиянием Теоделинды, которая была частой гостьей при дворе папы Григория I и являлась покровительницей ирландского католического миссионера Св. Колумбана . Однако шаги по сближению с папой и католической церковью не увенчались полным успехом, новый король Ариальд (626-636гг) продолжал исповедовать арианство. Действия Теоделинды восстановили против неё существенную часть знати, желающей поддержать свою этническую уникальность.

Во время правления Ротари (636-652гг) арианство укрепляло свои позиции, но в тоже время была произведена кодификация законов Лангобардского королевства. Этот кодекс сочетал германские традиции и богатую юридическую практику римского права, отражая противоречивые отношения Лангобардов и италийцев.

Хотя и переняв многое от своих предшественников, остготов и Римлян, лангобарды ввели и большое количество своих собственных обычаев в социальную и политическую жизнь Италии, что и закрепил кодекс Ротари . Наиболее значимыми чертами правления лангобардов в Италии являлись попытки поддержания их собственной этнической уникальности, что вылилось в ограничение смешения с местным населением. Различие в вероисповеданиях только способствовало этому. Политическая система была организована вокруг персоны короля, правящего из столицы в Павии . Средства в казну поступали от налогов и доходов с государственных владений. Управлять государством королю помогал многочисленный двор, перенявший все отрицательные черты римских бюрократических институтов, и правители на местах, которых король назначал лично. Герцоги составляли кольцо высшей знати, окружавшей короля, их число за время существования государства достигало 35 человек. Некоторые из них, даже пользовались независимостью, как например герцоги Сполетто и Беневентума, и могли претендовать на право быть избранными королем, при отсутствии прямого наследника. Внизу социальной иерархии находились полусвободные крестьяне, рабы, и наиболее важный для существования государства класс – arimmani , представлявший собой прослойку свободных людей, обязанных служить войнами в военных походах князей и королей.

Несмотря на значительные успехи Ротари и других королей начала седьмого века нашей эры по систематизации государственного управления, в Ломбардии всё усиливалось недовольство низших слоёв населения, подогреваемое религиозными различиями и амбициями некоторых князей. Кроме того, новое вторжение Меровингов и Византийцев во время правления короля Гримоальда (662-671гг), которому также пришлось отражать вторжение аваров, принесло дополнительные трудности. Всё это послужило причиной большого восстания на севере во время правления короля Кунциперта (680-700гг), подавленного с большой жестокостью. Во время правления Ариперта I лангобарды официально приняли католичество, но процесс религиозного сближения с италийцами затянулся на десятилетия.

Волнения, характерные для королевства Лангобардов конца седьмого века определили направление его развития и в восьмом веке. Очень удачные годы правления великих королей Лиутпранда, Аистульфа и Десидериуса, как это ни парадоксально, привели к смерти государства. Первый из них, Лиутпранд , использовал к своей выгоде сумятицу, возникшую в Италии в связи иконоборчеством и позицией Византии. Противоречия возникли после указа папы Льва III об отказе от использования икон при церковных службах, и привели к отдалению Рима и Византии, которое назревало уже давно, ввиду неспособности Византии защищать интересы Рима на италийском полуострове. Лиутпранд действовал быстро, увеличивая свой контроль над Италией и расширяя свои границы за счёт Византийской империи, одновременно поддерживая отличные отношения с папой Римским. Однако его успехи принимались в Риме с большой настороженностью, и заставляли Ватикан искать союзников, способных противостоять лангобардам. Таким союзником виделось государство франков, во главе с Карлом Мартеллом , однако, последний с неохотой шёл на подобные переговоры, так как уже имел заключённый с Лиутпрандом выгодный союз.

Наследник Лиутпранда – Аистульф , был самым агрессивным и кровожадным королём лангобардов. Современные ему источники называют его “бесстыдным правителем” , проявлявшим “пагубную жестокость и зверства” . Ему почти удалось полностью подчинить себе Италию, захватив мощнейший оплот Византии – крепость Равенну . Этот победный шаг стал началом конца, так как с этого момента папский престол прилагал все усилия для заключения союза с франками против лангобардов, что ему, в конце концов, и удалось. В 750 году Пипин Короткий дважды вторгался в Италию, опустошая Ломбардию. Военная угроза принудила Аистульфа заключить соглашение, гарантирующее неприкосновенность папских владений, однако всем заинтересованным сторонам было ясно, что это лишь передышка. Нарушить данное соглашение Аистульфу помешал несчастный случай на охоте, который привёл к его гибели.

Приемник Аистульфа – Десидериус , стал последним Лангобардским королём. Его правление начиналось многообещающе, даже папа Римский поддерживал его кандидатуру, в надежде на мир. Первым делом Десидериус позаботился о прочном союзе с Каролингами, однако смерть Пипина и брожение в королевстве франков сыграло катастрофическую роль для государства лангобардов. Новый правитель франков – Карл Великий , хотя и взял в жёны дочь Десидериуса, укрепляя тем самым союз, но под сильнейшим давлением со стороны папы Адриана I вскоре отказался от этого брака, а в 773 году вторгся в северную Италию. Конец государству Лангобардов настал в 774 году, когда оно было полностью завоёвано и присоединено к растущей империи Карла Великого, который водрузил на себя Железную Корону Лангобардов . Хотя история этого королевства оборвалась, память о нём сохранена в названии большого региона на севере современной Италии – Ломбардия .

( - гг.). Его преемник Дезидерий ( - гг.) сдался в 774 году Карлу Великому после семимесячной осады Павии. Государство лангобардов было присоединено к франкскому. Предания лангобардов сохранились в рассказах Павла Диакона , а также упомянуты в «Золотой легенде» (лат. Legenda Aurea ).

Завоевание Италии

Политическая борьба в королевстве лангобардов

Однако неспособность в одиночку противостоять Византии и Меровингам привела к пониманию необходимости все-таки избрать нового короля. Чтобы королевская власть имела материальную опору, герцогам пришлось отдать королю половину своих земель. Город Павия также был отдан королю.

Десятилетие без королевской власти сформировало отличительную черту лангобардского королевства - сильная власть герцогов наряду с королевской властью. Короли старались ограничить могущество герцогов, присвоить себе право их назначения, но это им до конца не удалось. Многие лангобардские короли погибли в результате заговоров. Лишь немногим из них удавалось передать престол своим сыновьям.

Третьим лангобардским королём в 584 году был выбран сын Клефа Аутари . Его брак с Теоделиндой, дочерью баварского герцога, оказался фактом, более ста лет затем определявшим преимущество при наследовании престола в Павии (баварская династия).

Обстоятельства смерти Аутари в 590 году неизвестны, возможно, он был отравлен.

Преемником Аутари стал его двоюродный брат герцог Турина Агилульф , женившийся на его вдове Теоделинде . Специально к церемонии коронации Агилульфа по приказу Теоделинды была изготовлена «Железная корона лангобардов ». Впоследствии Агилульф и Теоделинда передали эту корону на хранение в построенный ими храм Иоанна Крестителя в Монце .

После смерти Агилульфа в 615 или 616 году лангобардский трон перешел к его малолетнему сыну от Теоделинды Аделоальду под регентством матери. Религиозная политика, проводимая Аделоальдом и Теоделиндой, вызывала сильное сопротивление лангобардской знати. Недовольство знати вызывала также неспособность молодого короля управлять государством из-за начавшегося психического расстройства. В 625 или 626 году, на десятом году правления, Аделоальд и его мать были свергнуты в результате заговора. О их дальнейшей судьбе достоверно ничего не известно.

Организовал заговор против Аделоальда и Теоделинды туринский герцог Ариоальд , занявший после этого на десять лет (626-636) трон. Вскоре после своего воцарения он запер свою жену в монастыре, обвинив её в заговоре против него с герцогом Фриуля Тассоном.

При Лиутпранде королевская власть у лангобардов достигла наибольшего могущества. Королевский дворец занял центральное место в жизни столицы, ему был придан священный характер. Основной функцией государства было провозглашено «выполнение божественной воли». Была трансформирована вся политическая система лангобардского государства, реорганизованы региональные органы власти, внесены изменения в управление дворцом. Была укреплена и судебная система - судьи напрямую докладывали королю о нарушениях и произволе местных властей, могли самостоятельно их пресекать. Сто пятьдесят законов пополнили Эдикт Ротари - высшее к тому времени достижение в законотворчестве лангобардских королей. Обновлённая правовая реформа основывалась на римском праве . При этом новые законы перед их принятием согласовывались с герцогами и собранием воинов.

Лиутпранду удалось многого добиться в подчинении герцогов своей власти. Так, когда в 732 году в Беневенто , наиболее могущественном герцогстве в составе Лангобардского королевства, случился спор о престолонаследии, Лиутпранд вмешался и издал свой указ, которому дворянство Беневенто подчинилось, и который определил наследника герцогской короны. В 739 году, когда Герцог Фриуля начал свою борьбу против патриарха Аквилеи, Лиутпранд посадил на фриульский трон герцогского сына, своего племянника Ратхиса . В том же году, когда герцог Тразимунд II стал проводить независимую внешнюю политику, противоречащую интересам Лиутпранда, тот объявил Тразимунда предателем, вторгся со своей армией в пределы Сполетского герцогства , взял Сполето и назначил там нового герцога, подчинив, таким образом, себе это герцогство.

В 737 году во время тяжелой болезни Лиутпранда лангобардское дворянство решило короновать некоего Гильдепранда . Лиутпранд сначала отреагировал на это с яростью, но затем признал целесообразность этого акта ради обеспечения мир и стабильности в государстве. К концу правления Лиутпранда в Лангобардском королевстве впервые за долгое время установилась стабильность.

Церковь была поставлена Лиутпрандом под королевскую защиту, были запрещены и карались штрафом такие языческие практики, как гадание, магия, оккультизм. Также были запрещены браки по не католическому обряду, но в то же время были разрешены браки между лангобардами и римлянами, что вело к размыванию этнической обособленности лангобардов, которой они традиционно держались со времени своего появления в Италии.

В Павии при Лиутпранде развивалось строительство, что делало город архитектурным центром.

Отношения с франками

После смерти Айстульфа в 756 году Лангобардское королевство вошло в кризисный период - его расшатывала борьба претендентов на трон и центробежные устремления племенной и военной аристократии. Папство же под покровительством франков превратилось в самостоятельную силу, не только потеснившую лангобардов с политической сцены, но и пытавшуюся использовать их уже как орудие осуществления собственных планов.

Дипломатия Дезидерия

Пока был жив Пипин Короткий, новый король лангобардов Дезидерий (757-774) придерживался выжидательной тактики, ограничиваясь дипломатической игрой на разногласиях Рима и Константинополя. После раздела Франкского государства между сыновьями Пипина Карлом и Карломаном ситуация выгодно изменилась. Оба преемника Пипина, немедленно взялись за удельное соперничество, не придавая значения положению дел в Италии. Дезидерий начал строить свою внешнюю политику на использовании этого обстоятельства. К тому же и Карломан, чьи земли граничили непосредственно с королевством лангобардов, стал открыто искать дружбы с Дезидерием в противовес растущему могуществу старшего брата.

Внезапная смерть Карломана в конце 771 года мгновенно разрушила все планы лангобардского короля. Карл немедленно овладел землями брата, воссоединив, таким образом, под своей властью всё Франкское государство. Поскольку опасность междоусобицы была устранена, отпала необходимость политических реверансов Карла в сторону лангобардов. Более того, Карл при этом нанёс жестокое оскорбление престарелому Дезидерию, отвергнув навязанную ему в супруги его дочь. Ответным ударом Дезидерия стало объявление притязаний на удел Карломана от имени малолетних сыновей последнего, которые нашли приют при лангобардском дворе.

Верона пала уже зимой /774 годов и Карлу удалось захватить укрывшихся там вдову и сыновей Карломана. Осада Павии же затянулась до июня. 5 июня 774 года Карл совершил триумфальный въезд в лангобардскую столицу, где был коронован "«железной короной» лангобардских королей и принял титул «Rex Francorum et Langobardorum».

Дезидерий попал в руки победителя и был заточён в монастырь Корби , где впоследствии и умер.

После покорения Лангобардского королевства Карлу пришлось предпринять ещё несколько походов за Альпы. В начале лета он выступил против восставшего герцога Фриуля и заставил его покориться. Угрозу франкскому господству в Италии представляло также фактически независимое существование Беневенто - лангобардского герцогства в Южной Италии. По отношению как к франкам, так и к папству беневентский герцог Арехис II (758-787), зять Дезидерия, занимал враждебную позицию и не скрывал сепаратистских устремлений. Однако кампания против Беневенто не приобрела широкого размаха, так как Арехис II довольно быстро обратился к франкскому королю с просьбами о мире и признании своего вассалитета. Герцог Гримоальд III (788-806), наследовавший Арехису после его смерти, подтвердил вассальную присягу Карлу.

Короли лангобардов

До завоевания Италии

- Ибор и Айо (предположительно начало - вторая половина IV века).

- Агильмунд (конец - начало V века).

- Лет (первая половина - середина V века).

- Альдихок (вторая половина V века).

- Годехок (470-е - после ).

- Вахо (ок. - ок. ).

- Вальтари (ок. -).

- Аудоин ( -).

- Альбоин ( -) - первый король Лангобардского государства в Италии .

После завоевания Италии

- Альбоин (568-572/573)

- Клеф (572/573-574)

- Агилульф (590-615/616)

- Аделоальд (615/616-625/626)

- Ариоальд (625/626-636)

- Бертари (661-662);(671-688)

- Куниперт (688-689);(689-700)

Культура лангобардов

Напишите отзыв о статье "Лангобарды"

Примечания

Литература

- Павел Диакон . «». Средневековая латинская литература IV-IX вв. М., 1970. Перевод: Тhietmar, 2002.

- Кудрявцев П. Н . Судьбы Италии от падения Западной Римской Империи до восстановления её Карлом Великим. - М., 1850.

- Шервуд Е. А . Законы лангобардов: обычное право древнегерманского племени. - М.: Наука, 1992.

- «Хроники длинноволосых королей». Перевод Н. Горелова. - СПб.: Азбука-классика, 2004.

- Кобычев В. П . В поисках прародины славян. М.: Наука, 1973.

Ссылки

- Звягинцев Е. А. Лангобарды // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). - СПб. , 1890-1907.

Отрывок, характеризующий Лангобарды

Я огляделась вокруг и сразу же поняла, о чём она говорила...Это и правда было необычайно красиво!.. Будто кто-то, играясь, сотворил настоящее небесно-голубое «хрустальное» царство!.. Мы удивлённо рассматривали невероятно огромные, ажурные ледяные цветы, припорошенные светло-голубыми снежинками; и переплёты сверкающих ледяных деревьев, вспыхивающих синими бликами при малейшем движении «хрустальной» листвы и высотой достигавших с наш трёхэтажный дом... А среди всей этой невероятной красоты, окружённый вспышками настоящего «северного сияния», гордо возвышался захватывающий дух величавый ледяной дворец, весь блиставший переливами невиданных серебристо голубых оттенков...

Что это было?! Кому так нравился этот холодный цвет?..

Пока почему-то никто нигде не показывался, и никто не высказывал большого желания нас встречать... Это было чуточку странно, так как обычно хозяева всех этих дивных миров были очень гостеприимны и доброжелательны, за исключением лишь тех, которые только что появились на «этаже» (то есть – только что умерли) и ещё не были готовы к общению с остальными, или просто предпочитали переживать что-то сугубо личное и тяжёлое в одиночку.

– Как ты думаешь, кто живёт в этом странном мире?.. – почему-то шёпотом спросила Стелла.

– Хочешь – посмотрим? – неожиданно для себя, предложила я.

Я не поняла, куда девалась вся моя усталость, и почему это я вдруг совершенно забыла данное себе минуту назад обещание не вмешиваться ни в какие, даже самые невероятные происшествия до завтрашнего дня, или хотя бы уж, пока хоть чуточку не отдохну. Но, конечно же, это снова срабатывало моё ненасытное любопытство, которое я так и не научилась пока ещё усмирять, даже и тогда, когда в этом появлялась настоящая необходимость...

Поэтому, стараясь, насколько позволяло моё измученное сердце, «отключиться» и не думать о нашем неудавшемся, грустном и тяжёлом дне, я тут же с готовностью окунулась в «новое и неизведанное», предвкушая какое-нибудь необычное и захватывающее приключение...

Мы плавно «притормозили» прямо у самого входа в потрясающий «ледяной» мир, как вдруг из-за сверкавшего искрами голубого дерева появился человек... Это была очень необычная девушка – высокая и стройная, и очень красивая, она казалась бы совсем ещё молоденькой, почти что если бы не глаза... Они сияли спокойной, светлой печалью, и были глубокими, как колодец с чистейшей родниковой водой... И в этих дивных глазах таилась такая мудрость, коей нам со Стеллой пока ещё долго не дано было постичь... Ничуть не удивившись нашему появлению, незнакомка тепло улыбнулась и тихо спросила:

– Что вам, малые?

– Мы просто рядом проходили и захотели на вашу красоту посмотреть. Простите, если потревожили... – чуть сконфузившись, пробормотала я.

– Ну, что вы! Заходите внутрь, там наверняка будет интереснее... – махнув рукой в глубь, опять улыбнулась незнакомка.

Мы мигом проскользнули мимо неё внутрь «дворца», не в состоянии удержать рвущееся наружу любопытство, и уже заранее предвкушая наверняка что-то очень и очень «интересненькое».

Внутри оказалось настолько ошеломляюще, что мы со Стеллой буквально застыли в ступоре, открыв рты, как изголодавшиеся однодневные птенцы, не в состоянии произнести ни слова...

Никакого, что называется, «пола» во дворце не было... Всё, находящееся там, парило в искрящемся серебристом воздухе, создавая впечатление сверкающей бесконечности. Какие-то фантастические «сидения», похожие на скопившиеся кучками группы сверкающих плотных облачков, плавно покачиваясь, висели в воздухе, то, уплотняясь, то почти исчезая, как бы привлекая внимание и приглашая на них присесть... Серебристые «ледяные» цветы, блестя и переливаясь, украшали всё вокруг, поражая разнообразием форм и узорами тончайших, почти что ювелирных лепестков. А где-то очень высоко в «потолке», слепя небесно-голубым светом, висели невероятной красоты огромнейшие ледяные «сосульки», превращавшие эту сказочную «пещеру» в фантастический «ледяной мир», которому, казалось, не было конца...

– Пойдёмте, гостьи мои, дедушка будет несказанно рад вам! – плавно скользя мимо нас, тепло произнесла девушка.

И тут я, наконец, поняла, почему она казалась нам необычной – по мере того, как незнакомка передвигалась, за ней всё время тянулся сверкающий «хвост» какой-то особенной голубой материи, который блистал и вился смерчами вокруг её хрупкой фигурки, рассыпаясь за ней серебристой пыльцой...

Не успели мы этому удивиться, как тут же увидели очень высокого, седого старца, гордо восседавшего на странном, очень красивом кресле, как бы подчёркивая этим свою значимость для непонимающих. Он совершенно спокойно наблюдал за нашим приближением, ничуть не удивляясь и не выражая пока что никаких эмоций, кроме тёплой, дружеской улыбки.

Белые, переливающиеся серебром, развевающиеся одежды старца сливались с такими же, совершенно белыми, длиннющими волосами, делая его похожим на доброго духа. И только глаза, такие же таинственные, как и у нашей красивой незнакомки, потрясали беспредельным терпением, мудростью и глубиной, заставляя нас ёжиться от сквозящей в них бесконечности...

– Здравы будете, гостюшки! – ласково поздоровался старец. – Что привело вас к нам?

– И вы здравствуйте, дедушка! – радостно поздоровалась Стелла.

И тут впервые за всё время нашего уже довольно-таки длинного знакомства я с удивлением услышала, что она к кому-то, наконец, обратилась на «вы»...

У Стеллы была очень забавная манера обращаться ко всем на «ты», как бы этим подчёркивая, что все ею встреченные люди, будь то взрослый или совершенно ещё малыш, являются её добрыми старыми друзьями, и что для каждого из них у неё «нараспашку» открыта душа... Что конечно же, мгновенно и полностью располагало к ней даже самых замкнутых и самых одиноких людей, и только очень чёрствые души не находили к ней пути.

– А почему у вас здесь так «холодно»? – тут же, по привычке, посыпались вопросы. – Я имею в виду, почему у вас везде такой «ледяной» цвет?

Девушка удивлённо посмотрела на Стеллу.

– Я никогда об этом не думала... – задумчиво произнесла она. – Наверное, потому, что тепла нам хватило на всю нашу оставшуюся жизнь? Нас на Земле сожгли, видишь ли...

– Как – сожгли?!. – ошарашено уставилась на неё Стелла. – По-настоящему сожгли?.. – Ну, да. Просто там я была Ведьмой – ведала многое... Как и вся моя семья. Вот дедушка – он Ведун, а мама, она самой сильной Видуньей была в то время. Это значит – видела то, что другие видеть не могли. Она будущее видела так же, как мы видим настоящее. И прошлое тоже... Да и вообще, она многое могла и знала – никто столько не знал. А обычным людям это видимо претило – они не любили слишком много «знающих»... Хотя, когда им нужна была помощь, то именно к нам они и обращались. И мы помогали... А потом те же, кому мы помогли, предавали нас...

Девушка-ведьма потемневшими глазами смотрела куда-то вдаль, на мгновение не видя и не слыша ничего вокруг, уйдя в какой-то ей одной известный далёкий мир. Потом, ёжась, передёрнула хрупкими плечами, будто вспомнив что-то очень страшное, и тихо продолжила:

– Столько веков прошло, а я до сих пор всё чувствую, как пламя пожирает меня... Потому наверное и «холодно» здесь, как ты говоришь, милая, – уже обращаясь к Стелле, закончила девушка.

– Но ты никак не можешь быть Ведьмой!.. – уверенно заявила Стелла. – Ведьмы бывают старые и страшные, и очень плохие. Так у нас в сказках написано, что бабушка мне читала. А ты хорошая! И такая красивая!..

– Ну, сказки сказкам рознь... – грустно улыбнулась девушка-ведьма. – Их ведь именно люди и сочиняют... А что нас показывают старыми и страшными – то кому-то так удобнее, наверное... Легче объяснить необъяснимое, и легче вызвать неприязнь... У тебя ведь тоже вызовет большее сочувствие, если будут сжигать молодую и красивую, нежели старую и страшную, правда ведь?

– Ну, старушек мне тоже очень жаль... только не злых, конечно – потупив глаза, произнесла Стелла. – Любого человека жаль, когда такой страшный конец – и, передёрнув плечиками, как бы подражая девушке-ведьме, продолжала: – А тебя правда-правда сожгли?!. Совсем-совсем живую?.. Как же наверное тебе больно было?!. А как тебя зовут?

Слова привычно сыпались из малышки пулемётной очередью и, не успевая её остановить, я боялась, что хозяева под конец обидятся, и из желанных гостей мы превратимся в обузу, от которой они постараются как можно быстрее избавиться.

Но никто почему-то не обижался. Они оба, и старец, и его красавица внучка, дружески улыбаясь, отвечали на любые вопросы, и казалось, что наше присутствие почему-то и вправду доставляло им искреннее удовольствие...

– Меня зовут Анна, милая. И меня «правда-правда» совсем сожгли когда-то... Но это было очень-очень давно. Уже прошло почти пять сотен земных лет...

Я смотрела в совершенном шоке на эту удивительную девушку, не в состоянии отвести от неё глаза, и пыталась представить, какой же кошмар пришлось перенести этой удивительно красивой и нежной душе!..

Их сжигали за их Дар!!! Только лишь за то, что они могли видеть и делать больше, чем другие! Но, как же люди могли творить такое?! И, хотя я уже давно поняла, что никакой зверь не в состоянии был сделать то, что иногда делал человек, всё равно это было настолько дико, что на какое-то мгновение у меня полностью пропало желание называться этим же самым «человеком»....

Это был первый раз в моей жизни, когда я реально услышала о настоящих Ведунах и Ведьмах, в существование которых верила всегда... И вот, увидев наконец-то самую настоящую Ведьму наяву, мне, естественно, жутко захотелось «сразу же и всё-всё» у неё расспросить!!! Моё неугомонное любопытство «ёрзало» внутри, буквально визжа от нетерпения и умоляло спрашивать сейчас же и обязательно «обо всём»!..

И тут, видимо, сама того не замечая, я настолько глубоко погрузилась в столь неожиданно открывшийся мне чужой мир, что не успела вовремя правильно среагировать на вдруг мысленно открывшуюся картинку... и вокруг моего тела вспыхнул до ужаса реальный по своим жутким ощущениям, пожар!..

Ревущий огонь «лизал» мою беззащитную плоть жгучими языками пламени, взрываясь внутри, и почти что лишая рассудка... Дикая, невообразимо жестокая боль захлестнула с головой, проникая в каждую клеточку!.. Взвившись «до потолка», она обрушилась на меня шквалом незнакомого страдания, которого невозможно было ничем унять, ни остановить. Ослепляя, огонь скрутил мою, воющую от нечеловеческого ужаса, сущность в болевой ком, не давая вздохнуть!.. Я пыталась кричать, но голоса не было слышно... Мир рушился, разбиваясь на острые осколки и казалось, что обратно его уже не собрать... Тело полыхало, как жуткий праздничный факел... испепеляя, сгоравшую вместе с ним, мою израненную душу. Вдруг, страшно закричав... я, к своему величайшему удивлению, опять оказалась в своей «земной» комнате, всё ещё стуча зубами от так неожиданно откуда-то обрушившейся нестерпимой боли. Всё ещё оглушённая, я стояла, растерянно озираясь вокруг, не в состоянии понять, кто и за что мог что-то подобное со мной сотворить...

Но, несмотря на дикий испуг, мне постепенно всё же удалось каким-то образом взять себя в руки и чуточку успокоиться. Немного подумав, я наконец-то поняла, что это, вероятнее всего, было всего лишь слишком реальное видение, которое своими ощущениями полностью повторяло происшедший когда-то с девушкой-ведьмой кошмар...

Несмотря на страх и слишком ещё живые ощущения, я тут же попробовала вернуться в сказочный «ледяной дворец» к своей брошенной, и наверняка уже сильно нервничавшей, подружке. Но почему-то ничего не получалось... Я была выжата, как лимон, и не оставалось сил даже думать, не говоря уже о подобном «путешествии». Обозлившись на себя за свою «мягкотелость», я опять попыталась собраться, как вдруг чья-то чужая сила буквально втянула меня в уже знакомую «ледяную» залу, где, взволнованно подпрыгивая, металась моя верная подружка Стелла.

– Ну, что же ты?! Я так испугалась!.. Что же с тобой такое случилось? Хорошо, что вот она помогла, а то ты бы и сейчас ещё «где-то» летала! – задыхаясь от «праведного возмущения», тут же выпалила малышка.

Я и сама пока что не очень-то понимала, каким же образом такое могло со мной произойти, но тут, к моему большому удивлению, ласково прозвучал голос необычной хозяйки ледяного дворца:

– Милая моя, да ты ведь дариня!.. Как же ты оказалась-то здесь? И ты ведь живая!!! Тебе всё ещё больно? – Я удивлённо кивнула. – Ну, что же ты, нельзя такое смотреть!..

Девушка Анна ласково взяла мою, всё ещё «кипящую» от испепеляющей боли, голову в свои прохладные ладони, и вскоре я почувствовала, как жуткая боль начала медленно отступать, а через минуту и вовсе исчезла.

– Что это было?.. – ошалело спросила я.

– Ты просто посмотрела на то, что со мною было. Но ты ещё не умеешь защититься, вот и почувствовала всё. Любопытна ты очень, в этом сила, но и беда твоя, милая... Как зовут-то тебя?

– Светлана... – понемногу очухиваясь, сипло произнесла я. – А вот она – Стелла. Почему вы меня дариней называете? Меня уже второй раз так называют, и я очень хотела бы знать, что это означает. Если можно, конечно же.

– А разве ты не знаешь?!. – удивлённо спросила девушка-ведьма. – Я отрицательно мотнула головой. – Дариня – это «дарящая свет и оберегающая мир». А временами, даже спасающая его...

– Ну, мне бы пока хоть себя-то спасти!.. – искренне рассмеялась я. – Да и что же я могу дарить, если сама ещё не знаю совсем ничего. И делаю-то пока одни лишь ошибки... Ничего я ещё не умею!.. – и, подумав, огорчённо добавила. – И ведь не учит никто! Разве что, бабушка иногда, и ещё вот Стелла... А я бы так хотела учиться!..

– Учитель приходит тогда, когда ученик ГОТОВ учиться, милая – улыбнувшись, тихо сказал старец. – А ты ещё не разобралась даже в себе самой. Даже в том, что у тебя давно уже открыто.

Чтобы не показывать, как сильно расстроили меня его слова, я постаралась тут же поменять тему, и задала девушке-ведьме, настырно крутившийся в мозгу, щекотливый вопрос.

– Простите меня за нескромность, Анна, но как же вы смогли забыть такую страшную боль? И возможно ли вообще забыть такое?..

– А я и не забыла, милая. Я просто поняла и приняла её... Иначе невозможно было бы далее существовать – грустно покачав головой, ответила девушка.

– Как же можно понять такое?! Да и что понимать в боли?.. – не сдавалась я. – Это что – должно было научить вас чему-то особенному?.. Простите, но я никогда не верила в такое «учение»! По-моему так лишь беспомощные «учителя» могут использовать боль!

Я кипела от возмущения, не в состоянии остановить свои разбегавшиеся мысли!.. И как ни старалась, никак не могла успокоиться.

Искренне жалея девушку-ведьму, я в то же время дико хотела всё про неё знать, что означало – задавать ей множество вопросов о том, что могло причинить ей боль. Это напоминало крокодила, который, пожирая свою несчастную жертву, лил по ней горючие слёзы... Но как бы мне не было совестно – я ничего не могла с собою поделать... Это был первый раз в моей короткой жизни, когда я почти что не обращала внимания на то, что своими вопросами могу сделать человеку больно... Мне было очень за это стыдно, но я также понимала, что поговорить с ней обо всём этом почему-то очень для меня важно, и продолжала спрашивать, «закрыв на всё глаза»... Но, к моему великому счастью и удивлению, девушка-ведьма, совершенно не обижаясь, и далее спокойно продолжала отвечать на мои наивные детские вопросы, не высказывая при этом ни малейшего неудовольствия.

– Я поняла причину случившегося. И ещё то, что это также видимо было моим испытанием... Пройдя которое, мне и открылся этот удивительный мир, в котором мы сейчас с дедушкой вместе живём. Да и многое ещё другое...

– Неужели нужно было терпеть такое, только лишь чтобы попасть сюда?!. – ужаснулась Стелла.

– Думаю – да. Хотя я не могу сказать наверняка. У каждого своя дорога... – печально произнесла Анна. – Но главное то, что я всё же это прошла, сумев не сломаться. Моя душа осталась чистой и доброй, не обозлившись на мир, и на казнивших меня людей. Я поняла, почему они уничтожали нас... тех, которые были «другими». Которых они называли Ведунами и Ведьмами. А иногда ещё и «бесовыми детьми»... Они просто боялись нас... Боялись того, что мы сильнее их, и также того, что мы были им непонятны. Они ненавидели нас за то, что мы умели. За наш Дар. И ещё – слишком сильно завидовали нам... И ведь очень мало кто знал, что многие наши убийцы, сами же, тайком пытались учиться всему тому, что умели мы, только вот не получалось у них ничего. Души, видимо, слишком чёрными были...

– Как это – учились?! Но разве же они сами не проклинали вас?.. Разве не потому сжигали, что считали созданиями Дьявола? – полностью опешив, спросила я.

– Так оно и было – кивнула Анна. – Только сперва наши палачи зверски пытали нас, стараясь узнать запретное, только нам одним ведомое... А потом уже сжигали, вырвав при этом многим языки, чтобы они нечаянно не разгласили творённое с ними. Да вы у мамы спросите, она многое прошла, больше всех остальных, наверное... Потому и ушла далеко после смерти, по своему выбору, чего ни один из нас не смог.

– А где же теперь твоя мама? – спросила Стелла.

– О, она где-то в «чужих» мирах обитает, я никогда не смогу пойти туда! – со странной гордостью в голосе, прошептала Анна. – Но мы иногда зовём её, и, она приходит к нам. Она любит и помнит нас... – и вдруг, солнечно улыбнувшись, добавила: – И такие чудеса рассказывает!!! Как хотелось бы увидеть всё это!..

– А разве она не может тебе помочь, чтобы пойти туда? – удивилась Стелла.

– Думаю – нет... – опечалилась Анна. – Она была намного сильнее всех нас на Земле, да и её «испытание» намного страшнее моего было, потому, наверное, и заслужила большее. Ну и талантливее она намного была, конечно же...

– Но для чего же было нужно такое страшное испытание? – осторожно спросила я. – Почему ваша Судьба была такой Злой? Вы ведь не были плохими, вы помогали другим, кто не имел такого Дара. Зачем же было творить с вами такое?!

– Для того, чтобы наша душа окрепла, я думаю... Чтобы выдержать много могли и не ломались. Хотя сломавшихся тоже много было... Они проклинали свой Дар. И перед тем, как умирали – отрекались от него...

– Как же такое можно?! Разве можно от себя отречься?! – тут же возмущённо подпрыгнула Стелла.

– Ещё как можно, милая... Ох, ещё как можно! – тихо произнёс, до этого лишь наблюдавший за нами, но не вмешивавшийся в разговор, удивительный старец.

– Вот и дедушка вам подтвердил, – улыбнулась девушка. – Не все мы готовы к такому испытанию... Да не все и могут переносить такую боль. Но дело даже не столько в боли, сколько в силе нашего человеческого духа... Ведь после боли оставался ещё страх от пережитого, который, даже после смерти, цепко сидел в нашей памяти и как червь, грыз оставшиеся крохи нашего мужества. Именно этот страх, в большинстве своём, и ломал, прошедших весь этот ужас, людей. Стоило после, уже в этом (посмертном) мире, их только лишь чуточку припугнуть, как они тут же сдавались, становясь послушными «куклами» в чужих руках. А уж руки эти, естественно, были далеко не «белыми»... Вот и появлялись после на Земле «чёрные» маги, «чёрные» колдуны и разные им подобные, когда их сущности снова возвращались туда. Маги «на верёвочках», как мы называли их... Так что, не даром наверное мы такое испытание проходили. Дедушка вот тоже всё это прошёл... Но он очень сильный. Намного сильнее меня. Он сумел «уйти», не дожидаясь конца. Как и мама сумела. Только вот я не смогла...

– Как – уйти?!. Умереть до того, как его сожгли?!. А разве возможно такое? – в шоке спросила я.

Девушка кивнула.

– Но не каждый это может, конечно же. Нужно очень большое мужество, чтобы осмелиться прервать свою жизнь... Мне вот не хватило... Но дедушке этого не занимать! – гордо улыбнулась Анна.

Я видела, как сильно она любила своего доброго, мудрого деда... И на какое-то коротенькое мгновение в моей душе стало очень пусто и печально. Как будто снова в неё вернулась глубокая, неизлечимая тоска...

– У меня тоже был очень необычный дедушка... – вдруг очень тихо прошептала я.

Но горечь тут же знакомо сдавила горло, и продолжить я уже не смогла.

– Ты очень его любила? – участливо спросила девушка.

Я только кивнула в ответ, внутри возмущаясь на себя за такую «непростительную» слабость...

– Кем был твой дед, девочка? – ласково спросил старец. – Я не вижу его.

– Я не знаю, кем он был... И никогда не знала. Но, думаю, что не видите вы его потому, что после смерти он перешёл жить в меня... И, наверное, как раз потому я и могу делать то, что делаю... Хотя могу, конечно же, ещё очень мало...

– Нет, девонька, он всего лишь помог тебе «открыться». А делаешь всё ты и твоя сущность. У тебя большой Дар, милая.

– Чего же стоит этот Дар, если я не знаю о нём почти ничего?!. – горько воскликнула я. – Если не смогла даже спасти сегодня своих друзей?!.

Я расстроенно плюхнулась на пушистое сидение, даже не замечая его «искристой» красоты, вся сама на себя разобиженная за свою беспомощность, и вдруг почувствовала, как по предательски заблестели глаза... А вот уж плакать в присутствии этих удивительных, мужественных людей мне ни за что не хотелось!.. Поэтому, чтобы хоть как-то сосредоточиться, я начала мысленно «перемалывать» крупинки неожиданно полученной информации, чтобы, опять же, спрятать их бережно в своей памяти, не потеряв при этом ни одного важного слова, не упустив какую-нибудь умную мысль...

– Как погибли Ваши друзья? – спросила девушка-ведьма.

Стелла показала картинку.

– Они могли и не погибнуть... – грустно покачал головой старец. – В этом не было необходимости.

– Как это – не было?!. – тут же возмущённо подскочила взъерошенная Стелла. – Они ведь спасали других хороших людей! У них не было выбора!

– Прости меня, малая, но ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА. Важно только уметь правильно выбрать... Вот погляди – и старец показал то, что минуту назад показывала ему Стелла.

– Твой друг-воин пытался бороться со злом здесь так же, как он боролся с ним на Земле. Но ведь это уже другая жизнь, и законы в ней совершенно другие. Так же, как другое и оружие... Только вы вдвоём делали это правильно. А ваши друзья ошиблись. Они могли бы ещё долго жить... Конечно же, у каждого человека есть право свободного выбора, и каждый имеет право решать, как ему использовать его жизнь. Но это, когда он знает, как он мог бы действовать, знает все возможные пути. А ваши друзья не знали. Поэтому – они и совершили ошибку, и заплатили самой дорогой ценой. Но у них были прекрасные и чистые души, потому – гордитесь ими. Только вот уже никто и никогда не сможет их вернуть...

Мы со Стеллой совершенно раскисли, и видимо для того, чтобы как-то нас «развеселить», Анна сказала:

– А хотите, я попробую позвать маму, чтобы вы смогли поговорить с ней? Думаю, Вам было бы интересно.

Я сразу же зажглась новой возможностью узнать желаемое!.. Видимо Анна успела полностью меня раскусить, так как это и правда было единственным средством, которое могло заставить меня на какое-то время забыть всё остальное. Моя любознательность, как правильно сказала девушка-ведьма, была моей силой, но и самой большой слабостью одновременно...

– А вы думаете она придёт?.. – с надеждой на невозможное, спросила я.

– Не узнаем, пока не попробуем, правда же? За это ведь никто наказывать не будет, – улыбаясь произведённому эффекту, ответила Анна.

Она закрыла глаза, и от её тоненькой сверкающей фигурки протянулась куда-то в неизвестность, пульсирующая золотом голубая нить. Мы ждали, затаив дыхание, боясь пошевелиться, чтобы нечаянно что-либо не спугнуть... Прошло несколько секунд – ничего не происходило. Я уже было открыла рот, чтобы сказать, что сегодня видимо ничего не получится, как вдруг увидела, медленно приближающуюся к нам по голубому каналу высокую прозрачную сущность. По мере её приближения, канал как бы «сворачивался» за её спиной, а сама сущность всё более уплотнялась, становясь похожей на всех нас. Наконец-то всё вокруг неё полностью свернулось, и теперь перед нами стояла женщина совершенно невероятной красоты!.. Она явно была когда-то земной, но в то же время, было в ней что-то такое, что делало её уже не одной из нас... уже другой – далёкой... И не потому, что я знала о том, что она после смерти «ушла» в другие миры. Она просто была другой.

– Здравствуйте, родные мои! – коснувшись правой рукой своего сердца, ласково поздоровалась красавица.

Анна сияла. А её дедушка, приблизившись к нам, впился повлажневшими глазами в лицо незнакомки, будто стараясь «впечатать» в свою память её удивительный образ, не пропуская ни одной мельчайшей детали, как если бы боялся, что видит её в последний раз... Он всё смотрел и смотрел, не отрываясь, и, казалось, даже не дышал... А красавица, не выдержав более, кинулась в его тёплые объятия, и, как малое дитя, так и застыла, вбирая чудесный покой и добро, льющиеся из его любящей, исстрадавшейся души...

– Ну, что ты, милая... Что ты, родная... – баюкая незнакомку в своих больших тёплых руках, шептал старец.

А женщина так и стояла, спрятав лицо у него на груди, по-детски ища защиты и покоя, забывши про всех остальных, и наслаждаясь мгновением, принадлежавшим только им двоим...

– Это что – твоя мама?.. – обалдело прошептала Стелла. – А почему она такая?..

– Ты имеешь в виду – такая красивая? – гордо спросила Анна.

– Красивая, конечно же, но я не об этом... Она – другая.

Сущность и правда была другой. Она была как бы соткана из мерцающего тумана, который то распылялся, делая её совершенно прозрачной, то уплотнялся, и тогда её совершенное тело становилось почти что физически плотным.

Её блестящие, чёрные, как ночь, волосы спадали мягкими волнами почти что до самых ступней и так же, как тело, то уплотнялись, то распылялись искристой дымкой. Жёлтые, как у рыси, огромные глаза незнакомки светились янтарным светом, переливаясь тысячами незнакомых золотистых оттенков и были глубокими и непроницаемыми, как вечность... На её чистом, высоком лбу горела золотом такая же жёлтая, как и её необычные глаза, пульсирующая энергетическая звезда. Воздух вокруг женщины трепетал золотыми искрами, и казалось – ещё чуть-чуть, и её лёгкое тело взлетит на недосягаемую нам высоту, как удивительная золотая птица... Она и правда была необыкновенно красива какой-то невиданной, завораживающей, неземной красотой.

– Привет вам, малые, – обернувшись к нам, спокойно поздоровалась незнакомка. И уже обращаясь к Анне, добавила: – Что заставило тебя звать меня, родная? Случилась что-то?

Анна, улыбаясь, ласково обняла мать за плечи и, показывая на нас, тихо шепнула:

– Я подумала, что им необходимо встретиться с тобою. Ты могла бы помочь им в том, чего не могу я. Мне кажется, они этого стоят. Но ты прости, если я ошиблась... – и уже обращаясь к нам, радостно добавила: – Вот, милые, и моя мама! Её зовут Изидора. Она была самой сильной Видуньей в то страшное время, о котором мы с вами только что говорили.

(У неё было удивительное имя – Из-и-до-Ра.... Вышедшая из света и знания, вечности и красоты, и всегда стремящаяся достичь большего... Но это я поняла только сейчас. А тогда меня просто потрясло его необычайное звучание – оно было свободным, радостным и гордым, золотым и огненным, как яркое восходящее Солнце.)

Задумчиво улыбаясь, Изидора очень внимательно всматривалась в наши взволнованные мордашки, и мне вдруг почему-то очень захотелось ей понравиться... Для этого не было особых причин, кроме той, что история этой дивной женщины меня дико интересовала, и мне очень хотелось во что бы то ни стало её узнать. Но я не ведала их обычаев, не знала, как давно они не виделись, поэтому сама для себя решила пока молчать. Но, видимо не желая меня долго мучить, Изидора сама начала разговор...

– Что же вы хотели знать, малые?

– Я бы хотела спросить вас про вашу Земную жизнь, если это можно, конечно же. И если это не будет слишком больно для вас вспоминать... – чуточку стесняясь, тут же спросила я.

Глубоко в золотых глазах засветилась такая жуткая тоска, что мне немедля захотелось взять свои слова обратно. Но Анна, как бы всё понимая, тут же мягко обняла меня за плечи, будто говоря, что всё в порядке, и всё хорошо...

А её красавица мать витала где-то очень далеко, в своём, так и не забытом, и видимо очень тяжёлом прошлом, в котором в тот миг блуждала её когда-то очень глубоко раненая душа... Я боялась пошевелиться, ожидая, что вот сейчас она нам просто откажет и уйдёт, не желая ничем делиться... Но Изидора наконец встрепенулась, как бы просыпаясь от ей одной ведомого, страшного сна и тут же приветливо нам улыбнувшись, спросила:

– Что именно вы хотели бы знать, милые?

Я случайно посмотрела Анну... И всего лишь на коротенькое мгновение почувствовала то, что она пережила. Это было ужасно, и я не понимаю, за что люди могли вершить такое?! Да и какие они после этого люди вообще?.. Я чувствовала, что во мне опять закипает возмущение, и изо всех сил старалась как-то успокоиться, чтобы не показаться ей совсем уж «ребёнком». – У меня тоже есть Дар, правда я не знаю насколько он ценен и насколько силён... Я ещё вообще почти ничего о нём не знаю. Но очень хотела бы знать, так как теперь вижу, что одарённые люди даже гибли за это. Значит – дар ценен, а я даже не знаю, как его употреблять на пользу другим. Ведь он дан мне не для того, чтобы просто гордиться им, так ведь?.. Вот я и хотела бы понять, что же с ним делать. И хотела бы знать, как делали это вы. Как вы жили... Простите, если это кажется вам не достаточно важным... Я совсем не обижусь, если вы решите сейчас уйти.

Из-за вмешательства франкского короля Пипина ( - гг.). Его преемник Дезидерий ( - гг.) сдался в 774 году Карлу Великому после семимесячной осады Павии. Государство лангобардов было присоединено к франкскому. Предания лангобардов сохранились в рассказах Павла Диакона , а также упомянуты в «Золотой легенде» (лат. Legenda Aurea ).

Завоевание Италии

Политическая борьба в королевстве лангобардов

Однако неспособность в одиночку противостоять Византии и Меровингам привела к пониманию необходимости все-таки избрать нового короля. Чтобы королевская власть имела материальную опору, герцогам пришлось отдать королю половину своих земель. Город Павия также был отдан королю.

Десятилетие без королевской власти сформировало отличительную черту лангобардского королевства - сильная власть герцогов наряду с королевской властью. Короли старались ограничить могущество герцогов, присвоить себе право их назначения, но это им до конца не удалось. Многие лангобардские короли погибли в результате заговоров. Лишь немногим из них удавалось передать престол своим сыновьям.

Третьим лангобардским королём в 584 году был выбран сын Клефа Аутари . Его брак с Теоделиндой, дочерью баварского герцога, оказался фактом, более ста лет затем определявшим преимущество при наследовании престола в Павии (баварская династия).

Обстоятельства смерти Аутари в 590 году неизвестны, возможно, он был отравлен.

Преемником Аутари стал его двоюродный брат герцог Турина Агилульф , женившийся на его вдове Теоделинде . Специально к церемонии коронации Агилульфа по приказу Теоделинды была изготовлена «Железная корона лангобардов ». Впоследствии Агилульф и Теоделинда передали эту корону на хранение в построенный ими храм Иоанна Крестителя в Монце .

После смерти Агилульфа в 615 или 616 году лангобардский трон перешел к его малолетнему сыну от Теоделинды Аделоальду под регентством матери. Религиозная политика, проводимая Аделоальдом и Теоделиндой, вызывала сильное сопротивление лангобардской знати. Недовольство знати вызывала также неспособность молодого короля управлять государством из-за начавшегося психического расстройства. В 625 или 626 году, на десятом году правления, Аделоальд и его мать были свергнуты в результате заговора. О их дальнейшей судьбе достоверно ничего не известно.

Организовал заговор против Аделоальда и Теоделинды туринский герцог Ариоальд , занявший после этого на десять лет (626-636) трон. Вскоре после своего воцарения он запер свою жену в монастыре, обвинив её в заговоре против него с герцогом Фриуля Тассоном.

При Лиутпранде королевская власть у лангобардов достигла наибольшего могущества. Королевский дворец занял центральное место в жизни столицы, ему был придан священный характер. Основной функцией государства было провозглашено «выполнение божественной воли». Была трансформирована вся политическая система лангобардского государства, реорганизованы региональные органы власти, внесены изменения в управление дворцом. Была укреплена и судебная система - судьи напрямую докладывали королю о нарушениях и произволе местных властей, могли самостоятельно их пресекать. Сто пятьдесят законов пополнили Эдикт Ротари - высшее к тому времени достижение в законотворчестве лангобардских королей. Обновлённая правовая реформа основывалась на римском праве . При этом новые законы перед их принятием согласовывались с герцогами и собранием воинов.

Лиутпранду удалось многого добиться в подчинении герцогов своей власти. Так, когда в 732 году в Беневенто , наиболее могущественном герцогстве в составе Лангобардского королевства, случился спор о престолонаследии, Лиутпранд вмешался и издал свой указ, которому дворянство Беневенто подчинилось, и который определил наследника герцогской короны. В 739 году, когда Герцог Фриуля начал свою борьбу против патриарха Аквилеи, Лиутпранд посадил на фриульский трон герцогского сына, своего племянника Ратхиса . В том же году, когда герцог Тразимунд II стал проводить независимую внешнюю политику, противоречащую интересам Лиутпранда, тот объявил Тразимунда предателем, вторгся со своей армией в пределы Сполетского герцогства , взял Сполето и назначил там нового герцога, подчинив, таким образом, себе это герцогство.

В 737 году во время тяжелой болезни Лиутпранда лангобардское дворянство решило короновать некоего Гильдепранда . Лиутпранд сначала отреагировал на это с яростью, но затем признал целесообразность этого акта ради обеспечения мир и стабильности в государстве. К концу правления Лиутпранда в Лангобардском королевстве впервые за долгое время установилась стабильность.

Церковь была поставлена Лиутпрандом под королевскую защиту, были запрещены и карались штрафом такие языческие практики, как гадание, магия, оккультизм. Также были запрещены браки по не католическому обряду, но в то же время были разрешены браки между лангобардами и римлянами, что вело к размыванию этнической обособленности лангобардов, которой они традиционно держались со времени своего появления в Италии.

В Павии при Лиутпранде развивалось строительство, что делало город архитектурным центром.

Отношения с франками

После смерти Айстульфа в 756 году Лангобардское королевство вошло в кризисный период - его расшатывала борьба претендентов на трон и центробежные устремления племенной и военной аристократии. Папство же под покровительством франков превратилось в самостоятельную силу, не только потеснившую лангобардов с политической сцены, но и пытавшуюся использовать их уже как орудие осуществления собственных планов.

Дипломатия Дезидерия

Пока был жив Пипин Короткий, новый король лангобардов Дезидерий (757-774) придерживался выжидательной тактики, ограничиваясь дипломатической игрой на разногласиях Рима и Константинополя. После раздела Франкского государства между сыновьями Пипина Карлом и Карломаном ситуация выгодно изменилась. Оба преемника Пипина, немедленно взялись за удельное соперничество, не придавая значения положению дел в Италии. Дезидерий начал строить свою внешнюю политику на использовании этого обстоятельства. К тому же и Карломан, чьи земли граничили непосредственно с королевством лангобардов, стал открыто искать дружбы с Дезидерием в противовес растущему могуществу старшего брата.

Внезапная смерть Карломана в конце 771 года мгновенно разрушила все планы лангобардского короля. Карл немедленно овладел землями брата, воссоединив, таким образом, под своей властью всё Франкское государство. Поскольку опасность междоусобицы была устранена, отпала необходимость политических реверансов Карла в сторону лангобардов. Более того, Карл при этом нанёс жестокое оскорбление престарелому Дезидерию, отвергнув навязанную ему в супруги его дочь. Ответным ударом Дезидерия стало объявление притязаний на удел Карломана от имени малолетних сыновей последнего, которые нашли приют при лангобардском дворе.

Верона пала уже зимой /774 годов и Карлу удалось захватить укрывшихся там вдову и сыновей Карломана. Осада Павии же затянулась до июня. 5 июня 774 года Карл совершил триумфальный въезд в лангобардскую столицу, где был коронован "«железной короной» лангобардских королей и принял титул «Rex Francorum et Langobardorum».

Дезидерий попал в руки победителя и был заточён в монастырь Корби , где впоследствии и умер.

После покорения Лангобардского королевства Карлу пришлось предпринять ещё несколько походов за Альпы. В начале лета он выступил против восставшего герцога Фриуля и заставил его покориться. Угрозу франкскому господству в Италии представляло также фактически независимое существование Беневенто - лангобардского герцогства в Южной Италии. По отношению как к франкам, так и к папству беневентский герцог Арехис II (758-787), зять Дезидерия, занимал враждебную позицию и не скрывал сепаратистских устремлений. Однако кампания против Беневенто не приобрела широкого размаха, так как Арехис II довольно быстро обратился к франкскому королю с просьбами о мире и признании своего вассалитета. Герцог Гримоальд III (788-806), наследовавший Арехису после его смерти, подтвердил вассальную присягу Карлу.

Короли лангобардов

До завоевания Италии

- Ибор и Айо (предположительно начало - вторая половина IV века).

- Агильмунд (конец - начало V века).

- Лет (первая половина - середина V века).

- Альдихок (вторая половина V века).

- Годехок (470-е - после ).

- Вахо (ок. - ок. ).

- Вальтари (ок. -).

- Аудоин ( -).

- Альбоин ( -) - первый король Лангобардского государства в Италии .

После завоевания Италии

- Альбоин (568-572/573)

- Клеф (572/573-574)

- Агилульф (590-615/616)

- Аделоальд (615/616-625/626)

- Ариоальд (625/626-636)

- Бертари (661-662);(671-688)

- Куниперт (688-689);(689-700)

Культура лангобардов

Напишите отзыв о статье "Лангобарды"

Примечания

Литература

- Павел Диакон . «». Средневековая латинская литература IV-IX вв. М., 1970. Перевод: Тhietmar, 2002.

- Кудрявцев П. Н . Судьбы Италии от падения Западной Римской Империи до восстановления её Карлом Великим. - М., 1850.

- Шервуд Е. А . Законы лангобардов: обычное право древнегерманского племени. - М.: Наука, 1992.

- «Хроники длинноволосых королей». Перевод Н. Горелова. - СПб.: Азбука-классика, 2004.

- Кобычев В. П . В поисках прародины славян. М.: Наука, 1973.

Ссылки

- Звягинцев Е. А. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). - СПб. , 1890-1907.

Отрывок, характеризующий Лангобарды

– Да я жить не могу без него! – закричала Наташа.– Наташа, я не понимаю тебя. И что ты говоришь! Вспомни об отце, о Nicolas.

– Мне никого не нужно, я никого не люблю, кроме его. Как ты смеешь говорить, что он неблагороден? Ты разве не знаешь, что я его люблю? – кричала Наташа. – Соня, уйди, я не хочу с тобой ссориться, уйди, ради Бога уйди: ты видишь, как я мучаюсь, – злобно кричала Наташа сдержанно раздраженным и отчаянным голосом. Соня разрыдалась и выбежала из комнаты.

Наташа подошла к столу и, не думав ни минуты, написала тот ответ княжне Марье, который она не могла написать целое утро. В письме этом она коротко писала княжне Марье, что все недоразуменья их кончены, что, пользуясь великодушием князя Андрея, который уезжая дал ей свободу, она просит ее забыть всё и простить ее ежели она перед нею виновата, но что она не может быть его женой. Всё это ей казалось так легко, просто и ясно в эту минуту.

В пятницу Ростовы должны были ехать в деревню, а граф в среду поехал с покупщиком в свою подмосковную.

В день отъезда графа, Соня с Наташей были званы на большой обед к Карагиным, и Марья Дмитриевна повезла их. На обеде этом Наташа опять встретилась с Анатолем, и Соня заметила, что Наташа говорила с ним что то, желая не быть услышанной, и всё время обеда была еще более взволнована, чем прежде. Когда они вернулись домой, Наташа начала первая с Соней то объяснение, которого ждала ее подруга.

– Вот ты, Соня, говорила разные глупости про него, – начала Наташа кротким голосом, тем голосом, которым говорят дети, когда хотят, чтобы их похвалили. – Мы объяснились с ним нынче.

– Ну, что же, что? Ну что ж он сказал? Наташа, как я рада, что ты не сердишься на меня. Говори мне всё, всю правду. Что же он сказал?

Наташа задумалась.

– Ах Соня, если бы ты знала его так, как я! Он сказал… Он спрашивал меня о том, как я обещала Болконскому. Он обрадовался, что от меня зависит отказать ему.

Соня грустно вздохнула.

– Но ведь ты не отказала Болконскому, – сказала она.

– А может быть я и отказала! Может быть с Болконским всё кончено. Почему ты думаешь про меня так дурно?

– Я ничего не думаю, я только не понимаю этого…

– Подожди, Соня, ты всё поймешь. Увидишь, какой он человек. Ты не думай дурное ни про меня, ни про него.

– Я ни про кого не думаю дурное: я всех люблю и всех жалею. Но что же мне делать?

Соня не сдавалась на нежный тон, с которым к ней обращалась Наташа. Чем размягченнее и искательнее было выражение лица Наташи, тем серьезнее и строже было лицо Сони.

– Наташа, – сказала она, – ты просила меня не говорить с тобой, я и не говорила, теперь ты сама начала. Наташа, я не верю ему. Зачем эта тайна?

– Опять, опять! – перебила Наташа.

– Наташа, я боюсь за тебя.

– Чего бояться?

– Я боюсь, что ты погубишь себя, – решительно сказала Соня, сама испугавшись того что она сказала.

Лицо Наташи опять выразило злобу.

– И погублю, погублю, как можно скорее погублю себя. Не ваше дело. Не вам, а мне дурно будет. Оставь, оставь меня. Я ненавижу тебя.

– Наташа! – испуганно взывала Соня.

– Ненавижу, ненавижу! И ты мой враг навсегда!

Наташа выбежала из комнаты.

Наташа не говорила больше с Соней и избегала ее. С тем же выражением взволнованного удивления и преступности она ходила по комнатам, принимаясь то за то, то за другое занятие и тотчас же бросая их.

Как это ни тяжело было для Сони, но она, не спуская глаз, следила за своей подругой.

Накануне того дня, в который должен был вернуться граф, Соня заметила, что Наташа сидела всё утро у окна гостиной, как будто ожидая чего то и что она сделала какой то знак проехавшему военному, которого Соня приняла за Анатоля.

Соня стала еще внимательнее наблюдать свою подругу и заметила, что Наташа была всё время обеда и вечер в странном и неестественном состоянии (отвечала невпопад на делаемые ей вопросы, начинала и не доканчивала фразы, всему смеялась).

После чая Соня увидала робеющую горничную девушку, выжидавшую ее у двери Наташи. Она пропустила ее и, подслушав у двери, узнала, что опять было передано письмо. И вдруг Соне стало ясно, что у Наташи был какой нибудь страшный план на нынешний вечер. Соня постучалась к ней. Наташа не пустила ее.

«Она убежит с ним! думала Соня. Она на всё способна. Нынче в лице ее было что то особенно жалкое и решительное. Она заплакала, прощаясь с дяденькой, вспоминала Соня. Да это верно, она бежит с ним, – но что мне делать?» думала Соня, припоминая теперь те признаки, которые ясно доказывали, почему у Наташи было какое то страшное намерение. «Графа нет. Что мне делать, написать к Курагину, требуя от него объяснения? Но кто велит ему ответить? Писать Пьеру, как просил князь Андрей в случае несчастия?… Но может быть, в самом деле она уже отказала Болконскому (она вчера отослала письмо княжне Марье). Дяденьки нет!» Сказать Марье Дмитриевне, которая так верила в Наташу, Соне казалось ужасно. «Но так или иначе, думала Соня, стоя в темном коридоре: теперь или никогда пришло время доказать, что я помню благодеяния их семейства и люблю Nicolas. Нет, я хоть три ночи не буду спать, а не выйду из этого коридора и силой не пущу ее, и не дам позору обрушиться на их семейство», думала она.

Анатоль последнее время переселился к Долохову. План похищения Ростовой уже несколько дней был обдуман и приготовлен Долоховым, и в тот день, когда Соня, подслушав у двери Наташу, решилась оберегать ее, план этот должен был быть приведен в исполнение. Наташа в десять часов вечера обещала выйти к Курагину на заднее крыльцо. Курагин должен был посадить ее в приготовленную тройку и везти за 60 верст от Москвы в село Каменку, где был приготовлен расстриженный поп, который должен был обвенчать их. В Каменке и была готова подстава, которая должна была вывезти их на Варшавскую дорогу и там на почтовых они должны были скакать за границу.

У Анатоля были и паспорт, и подорожная, и десять тысяч денег, взятые у сестры, и десять тысяч, занятые через посредство Долохова.

Два свидетеля – Хвостиков, бывший приказный, которого употреблял для игры Долохов и Макарин, отставной гусар, добродушный и слабый человек, питавший беспредельную любовь к Курагину – сидели в первой комнате за чаем.

В большом кабинете Долохова, убранном от стен до потолка персидскими коврами, медвежьими шкурами и оружием, сидел Долохов в дорожном бешмете и сапогах перед раскрытым бюро, на котором лежали счеты и пачки денег. Анатоль в расстегнутом мундире ходил из той комнаты, где сидели свидетели, через кабинет в заднюю комнату, где его лакей француз с другими укладывал последние вещи. Долохов считал деньги и записывал.

– Ну, – сказал он, – Хвостикову надо дать две тысячи.

– Ну и дай, – сказал Анатоль.

– Макарка (они так звали Макарина), этот бескорыстно за тебя в огонь и в воду. Ну вот и кончены счеты, – сказал Долохов, показывая ему записку. – Так?

– Да, разумеется, так, – сказал Анатоль, видимо не слушавший Долохова и с улыбкой, не сходившей у него с лица, смотревший вперед себя.

Долохов захлопнул бюро и обратился к Анатолю с насмешливой улыбкой.

– А знаешь что – брось всё это: еще время есть! – сказал он.

– Дурак! – сказал Анатоль. – Перестань говорить глупости. Ежели бы ты знал… Это чорт знает, что такое!

– Право брось, – сказал Долохов. – Я тебе дело говорю. Разве это шутка, что ты затеял?

– Ну, опять, опять дразнить? Пошел к чорту! А?… – сморщившись сказал Анатоль. – Право не до твоих дурацких шуток. – И он ушел из комнаты.

Долохов презрительно и снисходительно улыбался, когда Анатоль вышел.

– Ты постой, – сказал он вслед Анатолю, – я не шучу, я дело говорю, поди, поди сюда.

Анатоль опять вошел в комнату и, стараясь сосредоточить внимание, смотрел на Долохова, очевидно невольно покоряясь ему.

– Ты меня слушай, я тебе последний раз говорю. Что мне с тобой шутить? Разве я тебе перечил? Кто тебе всё устроил, кто попа нашел, кто паспорт взял, кто денег достал? Всё я.

– Ну и спасибо тебе. Ты думаешь я тебе не благодарен? – Анатоль вздохнул и обнял Долохова.

– Я тебе помогал, но всё же я тебе должен правду сказать: дело опасное и, если разобрать, глупое. Ну, ты ее увезешь, хорошо. Разве это так оставят? Узнается дело, что ты женат. Ведь тебя под уголовный суд подведут…

– Ах! глупости, глупости! – опять сморщившись заговорил Анатоль. – Ведь я тебе толковал. А? – И Анатоль с тем особенным пристрастием (которое бывает у людей тупых) к умозаключению, до которого они дойдут своим умом, повторил то рассуждение, которое он раз сто повторял Долохову. – Ведь я тебе толковал, я решил: ежели этот брак будет недействителен, – cказал он, загибая палец, – значит я не отвечаю; ну а ежели действителен, всё равно: за границей никто этого не будет знать, ну ведь так? И не говори, не говори, не говори!

– Право, брось! Ты только себя свяжешь…

– Убирайся к чорту, – сказал Анатоль и, взявшись за волосы, вышел в другую комнату и тотчас же вернулся и с ногами сел на кресло близко перед Долоховым. – Это чорт знает что такое! А? Ты посмотри, как бьется! – Он взял руку Долохова и приложил к своему сердцу. – Ah! quel pied, mon cher, quel regard! Une deesse!! [О! Какая ножка, мой друг, какой взгляд! Богиня!!] A?

Долохов, холодно улыбаясь и блестя своими красивыми, наглыми глазами, смотрел на него, видимо желая еще повеселиться над ним.

– Ну деньги выйдут, тогда что?

– Тогда что? А? – повторил Анатоль с искренним недоумением перед мыслью о будущем. – Тогда что? Там я не знаю что… Ну что глупости говорить! – Он посмотрел на часы. – Пора!

Анатоль пошел в заднюю комнату.

– Ну скоро ли вы? Копаетесь тут! – крикнул он на слуг.

Долохов убрал деньги и крикнув человека, чтобы велеть подать поесть и выпить на дорогу, вошел в ту комнату, где сидели Хвостиков и Макарин.

Анатоль в кабинете лежал, облокотившись на руку, на диване, задумчиво улыбался и что то нежно про себя шептал своим красивым ртом.

– Иди, съешь что нибудь. Ну выпей! – кричал ему из другой комнаты Долохов.

– Не хочу! – ответил Анатоль, всё продолжая улыбаться.

– Иди, Балага приехал.

Анатоль встал и вошел в столовую. Балага был известный троечный ямщик, уже лет шесть знавший Долохова и Анатоля, и служивший им своими тройками. Не раз он, когда полк Анатоля стоял в Твери, с вечера увозил его из Твери, к рассвету доставлял в Москву и увозил на другой день ночью. Не раз он увозил Долохова от погони, не раз он по городу катал их с цыганами и дамочками, как называл Балага. Не раз он с их работой давил по Москве народ и извозчиков, и всегда его выручали его господа, как он называл их. Не одну лошадь он загнал под ними. Не раз он был бит ими, не раз напаивали они его шампанским и мадерой, которую он любил, и не одну штуку он знал за каждым из них, которая обыкновенному человеку давно бы заслужила Сибирь. В кутежах своих они часто зазывали Балагу, заставляли его пить и плясать у цыган, и не одна тысяча их денег перешла через его руки. Служа им, он двадцать раз в году рисковал и своей жизнью и своей шкурой, и на их работе переморил больше лошадей, чем они ему переплатили денег. Но он любил их, любил эту безумную езду, по восемнадцати верст в час, любил перекувырнуть извозчика и раздавить пешехода по Москве, и во весь скок пролететь по московским улицам. Он любил слышать за собой этот дикий крик пьяных голосов: «пошел! пошел!» тогда как уж и так нельзя было ехать шибче; любил вытянуть больно по шее мужика, который и так ни жив, ни мертв сторонился от него. «Настоящие господа!» думал он.

Анатоль и Долохов тоже любили Балагу за его мастерство езды и за то, что он любил то же, что и они. С другими Балага рядился, брал по двадцати пяти рублей за двухчасовое катанье и с другими только изредка ездил сам, а больше посылал своих молодцов. Но с своими господами, как он называл их, он всегда ехал сам и никогда ничего не требовал за свою работу. Только узнав через камердинеров время, когда были деньги, он раз в несколько месяцев приходил поутру, трезвый и, низко кланяясь, просил выручить его. Его всегда сажали господа.

– Уж вы меня вызвольте, батюшка Федор Иваныч или ваше сиятельство, – говорил он. – Обезлошадничал вовсе, на ярманку ехать уж ссудите, что можете.

И Анатоль и Долохов, когда бывали в деньгах, давали ему по тысяче и по две рублей.

Балага был русый, с красным лицом и в особенности красной, толстой шеей, приземистый, курносый мужик, лет двадцати семи, с блестящими маленькими глазами и маленькой бородкой. Он был одет в тонком синем кафтане на шелковой подкладке, надетом на полушубке.

Он перекрестился на передний угол и подошел к Долохову, протягивая черную, небольшую руку.

– Федору Ивановичу! – сказал он, кланяясь.

– Здорово, брат. – Ну вот и он.

– Здравствуй, ваше сиятельство, – сказал он входившему Анатолю и тоже протянул руку.

– Я тебе говорю, Балага, – сказал Анатоль, кладя ему руки на плечи, – любишь ты меня или нет? А? Теперь службу сослужи… На каких приехал? А?

– Как посол приказал, на ваших на зверьях, – сказал Балага.

– Ну, слышишь, Балага! Зарежь всю тройку, а чтобы в три часа приехать. А?

– Как зарежешь, на чем поедем? – сказал Балага, подмигивая.

– Ну, я тебе морду разобью, ты не шути! – вдруг, выкатив глаза, крикнул Анатоль.

– Что ж шутить, – посмеиваясь сказал ямщик. – Разве я для своих господ пожалею? Что мочи скакать будет лошадям, то и ехать будем.

– А! – сказал Анатоль. – Ну садись.

– Что ж, садись! – сказал Долохов.

– Постою, Федор Иванович.

– Садись, врешь, пей, – сказал Анатоль и налил ему большой стакан мадеры. Глаза ямщика засветились на вино. Отказываясь для приличия, он выпил и отерся шелковым красным платком, который лежал у него в шапке.

– Что ж, когда ехать то, ваше сиятельство?

– Да вот… (Анатоль посмотрел на часы) сейчас и ехать. Смотри же, Балага. А? Поспеешь?

– Да как выезд – счастлив ли будет, а то отчего же не поспеть? – сказал Балага. – Доставляли же в Тверь, в семь часов поспевали. Помнишь небось, ваше сиятельство.

– Ты знаешь ли, на Рожество из Твери я раз ехал, – сказал Анатоль с улыбкой воспоминания, обращаясь к Макарину, который во все глаза умиленно смотрел на Курагина. – Ты веришь ли, Макарка, что дух захватывало, как мы летели. Въехали в обоз, через два воза перескочили. А?

– Уж лошади ж были! – продолжал рассказ Балага. – Я тогда молодых пристяжных к каурому запрег, – обратился он к Долохову, – так веришь ли, Федор Иваныч, 60 верст звери летели; держать нельзя, руки закоченели, мороз был. Бросил вожжи, держи, мол, ваше сиятельство, сам, так в сани и повалился. Так ведь не то что погонять, до места держать нельзя. В три часа донесли черти. Издохла левая только.

Анатоль вышел из комнаты и через несколько минут вернулся в подпоясанной серебряным ремнем шубке и собольей шапке, молодцовато надетой на бекрень и очень шедшей к его красивому лицу. Поглядевшись в зеркало и в той самой позе, которую он взял перед зеркалом, став перед Долоховым, он взял стакан вина.

– Ну, Федя, прощай, спасибо за всё, прощай, – сказал Анатоль. – Ну, товарищи, друзья… он задумался… – молодости… моей, прощайте, – обратился он к Макарину и другим.

Несмотря на то, что все они ехали с ним, Анатоль видимо хотел сделать что то трогательное и торжественное из этого обращения к товарищам. Он говорил медленным, громким голосом и выставив грудь покачивал одной ногой. – Все возьмите стаканы; и ты, Балага. Ну, товарищи, друзья молодости моей, покутили мы, пожили, покутили. А? Теперь, когда свидимся? за границу уеду. Пожили, прощай, ребята. За здоровье! Ура!.. – сказал он, выпил свой стакан и хлопнул его об землю.

– Будь здоров, – сказал Балага, тоже выпив свой стакан и обтираясь платком. Макарин со слезами на глазах обнимал Анатоля. – Эх, князь, уж как грустно мне с тобой расстаться, – проговорил он.

– Ехать, ехать! – закричал Анатоль.

Балага было пошел из комнаты.

– Нет, стой, – сказал Анатоль. – Затвори двери, сесть надо. Вот так. – Затворили двери, и все сели.

– Ну, теперь марш, ребята! – сказал Анатоль вставая.

Лакей Joseph подал Анатолю сумку и саблю, и все вышли в переднюю.

– А шуба где? – сказал Долохов. – Эй, Игнатка! Поди к Матрене Матвеевне, спроси шубу, салоп соболий. Я слыхал, как увозят, – сказал Долохов, подмигнув. – Ведь она выскочит ни жива, ни мертва, в чем дома сидела; чуть замешкаешься, тут и слезы, и папаша, и мамаша, и сейчас озябла и назад, – а ты в шубу принимай сразу и неси в сани.

Лакей принес женский лисий салоп.

– Дурак, я тебе сказал соболий. Эй, Матрешка, соболий! – крикнул он так, что далеко по комнатам раздался его голос.

Красивая, худая и бледная цыганка, с блестящими, черными глазами и с черными, курчавыми сизого отлива волосами, в красной шали, выбежала с собольим салопом на руке.

– Что ж, мне не жаль, ты возьми, – сказала она, видимо робея перед своим господином и жалея салопа.

Долохов, не отвечая ей, взял шубу, накинул ее на Матрешу и закутал ее.

– Вот так, – сказал Долохов. – И потом вот так, – сказал он, и поднял ей около головы воротник, оставляя его только перед лицом немного открытым. – Потом вот так, видишь? – и он придвинул голову Анатоля к отверстию, оставленному воротником, из которого виднелась блестящая улыбка Матреши.

– Ну прощай, Матреша, – сказал Анатоль, целуя ее. – Эх, кончена моя гульба здесь! Стешке кланяйся. Ну, прощай! Прощай, Матреша; ты мне пожелай счастья.

– Ну, дай то вам Бог, князь, счастья большого, – сказала Матреша, с своим цыганским акцентом.

У крыльца стояли две тройки, двое молодцов ямщиков держали их. Балага сел на переднюю тройку, и, высоко поднимая локти, неторопливо разобрал вожжи. Анатоль и Долохов сели к нему. Макарин, Хвостиков и лакей сели в другую тройку.

– Готовы, что ль? – спросил Балага.

– Пущай! – крикнул он, заматывая вокруг рук вожжи, и тройка понесла бить вниз по Никитскому бульвару.

– Тпрру! Поди, эй!… Тпрру, – только слышался крик Балаги и молодца, сидевшего на козлах. На Арбатской площади тройка зацепила карету, что то затрещало, послышался крик, и тройка полетела по Арбату.

Дав два конца по Подновинскому Балага стал сдерживать и, вернувшись назад, остановил лошадей у перекрестка Старой Конюшенной.

Молодец соскочил держать под уздцы лошадей, Анатоль с Долоховым пошли по тротуару. Подходя к воротам, Долохов свистнул. Свисток отозвался ему и вслед за тем выбежала горничная.

– На двор войдите, а то видно, сейчас выйдет, – сказала она.

Долохов остался у ворот. Анатоль вошел за горничной на двор, поворотил за угол и вбежал на крыльцо.

Гаврило, огромный выездной лакей Марьи Дмитриевны, встретил Анатоля.

– К барыне пожалуйте, – басом сказал лакей, загораживая дорогу от двери.

– К какой барыне? Да ты кто? – запыхавшимся шопотом спрашивал Анатоль.