Российские криминалисты. Ученые-криминалисты, внесшие весомый вклад в развитие криминалистики. Современный этап развития криминалистики

В начале ХХ в. завершается второй и берет свое начало третий этап развития криминалистической науки. И.Н. Якимов в своем учебнике закрепляет сложившуюся на этот период времени трехэлементную систему криминалистики: уголовная техника, уголовная тактика и методология (применение методов уголовной техники и тактики к расследованию преступлений).

Третий этап развития криминалистической науки характерен, прежде всего, тем, что:

- учебная дисциплина «Криминалистика» становится обязательной для всех средних и высших учебных заведений, а криминалистические знания для сотрудников правоохранительных органов;

- формируется самостоятельная криминалистическая наука (констатируется и оформляется факт ее отделения от уголовно-процессуальной науки);

- разрабатывается общая теория криминалистики;

- научная общественность признает доминирующим определение науки и ее предмета, данное Р.С. Белкиным, и четырехэлементная система науки;

- в недрах науки формируются и приобретают самостоятельность молодые отрасли научного познания.

На этом этапе своего развития криминалистическая наука выполняет прикладные функции, обеспечивая правоохранительные органы, ведущие борьбу с преступностью, своими методами и средствами. При их разработке ученые-криминалисты, руководствуясь законами, определяющими порядок собирания и использования доказательств, творчески использует достижения естественных, технических и гуманитарных наук и техники.

В связи с необходимостью научного обоснования применения специальных знаний в борьбе с преступностью и потребностью кадрового обеспечения правоохранительных органов, в этот период начинают публиковать первые теоретические работы отечественных ученых-криминалистов - Н.С. Бокариуса, Е.Ф. Буринского, В.И. Громова, Н.П. Макаренко, Г.Ю. Маннса, П.П. Михеева, В.М. Натансона, В.Л. Русецкого, А.А. Салькова, П.С. Семеновского и др.

Криминалистика пытается удовлетворить потребности оперативно-розыскной, экспертной, следственной и судебной практики. В связи с этим она изучает особенности личности преступника и жертвы, акты их поведения до, вовремя и после совершения преступления, опыт расследования отдельных видов преступлений, особенности применения научно-технических и тактических приемов и средств, используемых при проведении различных следственных и судебных действий.

В конце 30-х годов ХХ века в России выходит в свет двухтомный учебник по криминалистике, подготовленный авторским коллективом и предназначенный для подготовки следователей, а к середине 40-х годов защищают докторские диссертации в области криминалистики Н.В. Терзиев и И.Н. Якимов.

Система криминалистики закрепляется в виде следующих элементов: уголовная техника и тактика, методика расследования преступлений.

К середине ХХ века в науке утверждается немного измененная текстуально трехчленная система криминалистики:

- криминалистическая техника – научно-технические приемы и средства расследования преступлений;

- следственная тактика – тактика расследования преступлений;

- методика расследования отдельных видов преступлений.

Криминалистические знания на данном этапе своего развития существенно способствуют повышению квалификации лиц, занимающихся по должностным функциям раскрытием и расследованием преступлений.

ВЫШИНСКИЙ Андрей (Анджей) Януарьевич (1883-1954).Прокурор СССР в 1933-1939 гг.Родился в Одессе, поляк, учился в первоклассной царской гимназии. Смерть Сталина прервала его карьеру. Он был отправлен в почетную ссылку, став постоянным представителем СССР при ООН, и в свои 70 лет продолжил активную работу. Скоропостижно скончался от сердечного приступа в Нью-Йорке (существует версия, что его смерть была не случайной). Был похоронен в Москве у Кремлевской стены. |

Особое внимание при формировании самостоятельной криминалистической науки ученые-криминалисты уделили вопросам определения понятия, предмета и объектов познания данной отрасли.Надо отметить что, за период более 150 лет криминалистическая область познания прошла путь от прикладной технической учебной дисциплины до криминалистической науки, от «полицейской техники», «научной полиции». «уголовной техники» до полноценной правовой и синтетической науки «Криминалистика».

Имеющиеся различия во взглядах на предмет и объекты познания криминалистической науки обусловлены наличием и изменением задач, которые диктуются гражданским обществом и государством для уголовного судопроизводства, и поэтапным развитием самой науки.

К предмету отрасли криминалистических знаний в конце ХIХ в. (на Западе Европы) Г. Гросс относил изучение вещественных доказательств, проступков или явлений, составляющих элементы уголовного дела, характеристику психологических особенностей, привычек и способов деятельности лиц, участвующих в уголовном процессе.

В России на всем протяжении развития криминалистической науки происходили существенные изменения во взглядах на ее предмет и объекты, т.к. данная отрасль знаний сложилась сначала преимущественно как система технических приемов и средств обнаружения, фиксации и исследования материальных признаков преступлений и лиц их совершивших.

В последующие годы она сложилась как наука о закономерностях объективной действительности, сформировавшихся в сфере криминальной деятельности, и разработанных на основе изучения этих закономерностей приемах, средствах и методах расследования совершенных преступлений.

На первых этапах развития криминалистических знаний ученые относили к предмету науки только средства практической деятельности – приемы и способы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, а на последующих этапах – закономерности механизма преступления и закономерности возникновения и собирания доказательств.

Анализ литературных и научных источников позволил нам выделить четыре основных периода развития данного процесса:

Первый советский период (1921-1938 гг.) - характерен осмыслением, обсуждением и систематизацией собранного эмпирического материала в виде руководств и учебников.

Одними из первых, кто советскую криминалистику рассматривал в качестве самостоятельной отрасли правовой науки и учебной дисциплины, были Г.Ю. Маннс, В.М. Натансон, Н.Д. Воронской и И.Н. Якимов. Они, в сложное время революционных преобразований советского государства и когда криминалистические разработки, в основном, имели практическую направленность, попытались определить предмет науки и учебной дисциплины.

Г.Ю. Маннс считал, что криминалистика изучает способы совершения преступлений, профессиональные особенности и быт преступников (их жаргон, их суеверия и т.д.), и приемы расследования преступлений, включая идентификацию преступников.

Несколько иной подход был у И.Н. Якимова. Он определил предмет криминалистической науки, как «изучение наиболее целесообразных способов и приемов применения методов естественных, медицинских и технических наук к расследованию преступлений и изучению физической и моральной личности преступника, а своей целью наука ставит помощь правосудию в раскрытии материальной истины в уголовном деле.

ЯГОДА Генрих Григорьевич

|

По мнению В.М. Натансона, криминалистика изучает способы раскрытия преступлений и разрабатывает способы собирания и закрепления доказательств.

Н.Д. Вороновский, находясь под влиянием работ первых ученых-процессуалистов, относил к предмету науки способы регистрации преступников, технику производства осмотров и методы исследования материальных улик.

В середине 30-х годов ХХ в. в одном из первых учебников по криминалистике (1935 г.) было опубликовано определение науки, основанное на взглядах советских и зарубежных ученых. Они считали, что криминалистика представляет собой науку о расследовании преступлений, она включает в себя уголовную технику, уголовную тактику и частную методику. Криминалистика разрабатывает способы применения естественных наук, приемы отдельных следственных действий, планирование расследования, особенности отдельных видов преступлений.

Второй советский период (1938-1961 гг.) - характеризуется обсуждением общетеоретических положений о путях развития криминалистики и ее предмета. Для данного периода свойственно более глубокое изучение предмета науки.

В 1938 г. выход в свет второй учебник по криминалистике, подготовленный авторским коллективом под руководством С.А. Голунским. Во введении Е.У. Зицер пишет, что «криминалистика есть наука о технике, тактике и методике расследования преступлений».

Б.М. Шавер, обобщив и критически переосмыслив суждения многих авторов, пришел к убеждению, что криминалистика - это наука о приемах и методах обнаружения и исследования доказательств и разработке приемов и методов изучения процесса расследования преступлений. При этом следует иметь в виду, что эти приемы и методы нельзя делить на собственные и взятые из других отраслей знания. И, наконец, криминалистика не является вспомогательной, прикладной наукой. Автор определил предмет науки как изучение приемов и методов совершения преступлений, следов, остающихся в результате совершения преступных действий или оставляемых преступником, и существующих достижений в области естественных и технических наук в целях приспособления к задачам расследования преступлений.

Дискуссия по данному направлению длилась более 20 лет. Многие ученые-юристы высказывали свое мнение по этому поводу. Так, например, в 40-х годах ХХ в. С.М. Потапов, видел основное назначение криминалистики в разработке методов собирания и исследования фактов, могущих быть доказательствами. В 50-х годах А.И. Винберг дал развернутое определение, которое существенно отличалось от первых суждений, и которое в те годы было признано почти всеми учеными-криминалистами. А.И. Винберг писал, что криминалистика это наука о технических средствах, тактических приемах и средствах обнаружения, собирания, фиксации и исследования судебных доказательств, применяемых для раскрытия преступлений, выявления виновных и изыскания способов предупреждения преступлений. В последующем С.П. Митричев присоединился к данному определению криминалистики.

За данный период криминалистика прошла путь от прикладной технической учебной дисциплины до самостоятельной полноценной юридической науки, имеющей свой предмет и объекты познания.

Третий советский период (1961-2000 гг.) - характеризуется формированием общей теории криминалистики как науки и возникновением нового подхода к природе криминалистики и определению ее предмета.

ЕЖОВ Николай Иванович

|

Существование науки, по мнению Р.С. Белкина, оправдано только в том случае, если предметом ее изучения являются специфические для нее объективные закономерности. Указание на эти закономерности как на предмет познания, входит в определение предмета любой частной науки. В конце 60-х годов Р.С. Белкиным было сформулировано определение предмета криминалистики как науки. Он считал, что криминалистика – это наука «о закономерностях возникновения, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений». Данное определение было признано многими учеными-криминалистами и длительное время было доминирующим.

С философской точки зрения общеизвестным является тот факт, что основным объектом познания являются определенные фрагменты, аспекты человеческой деятельности, обладающие относительной завершенностью. Человеческое общество представляет собой очень сложную вероятностную систему, в которой движение, как общее свойство материи, осуществляется через общественные отношения. Общественные отношения служат объектом познания всех отраслей знания, в том числе, и юридических.

Любая деятельность, по мнению В.И. Корноухова, реально осуществляется через взаимодействия субъекта (человеческий фактор) с объектом, в качестве которого выступают средства, предметы, внешние и внутренние условия функционирования объекта. Именно в процессе взаимодействия осуществляется передача информации от субъекта к средствам, предметам, среде, т.е. объектам, в результате которой объекты приобретают новые качественные и количественные характеристики, что в свою очередь активно воздействует на человека, вызывая изменения мнения и суждения о природе, сущности и характере преступления. Эти изменения (например, следы преступления) позволяют познать сущность совершенного преступления. Данный аспект деятельности, с учетом ее специфики, изучается криминалистикой, т.е. ее объектом познания являются отражательные процессы.

Обобщив материалы дискуссий по определению предмета криминалистики как науки и учтя сделанные замечания, Р.С. Белкин предложил научной общественности уточненное определение, которое звучит следующим образом: «криминалистика - это наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений».

Четвертый период (2000 г.- по н.в.) характеризуется существенным расширением предмета и числа объектов криминалистики как науки.

В конце ХХ века криминалистика уже имеет собственные предмет и объекты, методы и средства познания, а в целом, свою методологию, систему науки и учебной дисциплины. Российским и зарубежным научным сообществами криминалистика признана как правовая и прикладная наука, а Р.С. Белкиным криминалистика определена еще и как синтетическая наука.

БЕРИЯ Лаврентий Павлович

|

Ряд положений криминалистики по своей теоретической и практической значимости далеко вышли за рамки собственного предмета познания, которые уже широко используются в исследовании российской истории и культуры, в судебной экспертизе и генетике, судебной медицине и психиатрии, аналитической и судебной химии (токсикологии), теории оперативно-розыскной деятельности, правовой информатике, оружеведении, судебном автороведении, материаловедении, почвоведении, стоматологии, одорологии, взрывотехнике, видеофоноскопии и т.д. Данное положение подтверждается научными трудами ученых-криминалистов Т.В. Аверьяновой, Т.С. Волчевской, В.П. Козлова, Е.Р. Россинской и др.

Из всего сказанного можно констатировать, что в настоящее время криминалистика перешла в новое качество и трансформировалась в универсальную науку. Сегодня достижения криминалистики как универсальной науки реализуются в оперативно-розыскной, экспертной, следственной и судебной деятельности по установлению преступников, следов, орудий и средств преступлений. Криминалистическая информация широко используется в прокурорском надзоре, в судебном производстве, в защите по уголовным и гражданским делам. А так же в арбитражном судопроизводстве при анализе финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, включающих правовую оценку условий всех видов договоров (например, договоров: поставки, залога, цессии, кредитных, депозитных, по использованию ценных бумаг и т.п.), и в других формах юридической деятельности.

Передовые научные достижения криминалистики требуют своего внедрения в сферу рассмотрения гражданских дел, как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах. Считаем, что в настоящее время, отсутствуют существенные препятствия для распространения криминалистических научно-методических разработок в указанные судебные процессы (например, при установлении подлинности документов и договоров, исторических источников и литературных мистификаций, средств передачи информации, факта родственных отношений, механизмов причинения как морального, так и материального вреда, и других юридических фактов).

Существующая криминалистическая наука обеспечивает только уголовное судопроизводство, научно не обеспеченными остаются гражданский, арбитражный и административные процессы. На наш взгляд, перед учеными-криминалистами встает вопрос расширения предмета криминалистики как науки и сферы использования ее достижений в других областях знаний – познание закономерностей механизмов правонарушений (преступлений, гражданско-правовых и административных проступков), закономерностей возникновения информации о самих правонарушениях и их участниках, закономерностей собирания, исследования, оценки и использования доказательств в гражданском, арбитражном и административном производстве с целью обеспечения криминалистическими разработками вышеуказанных юридических институтов.

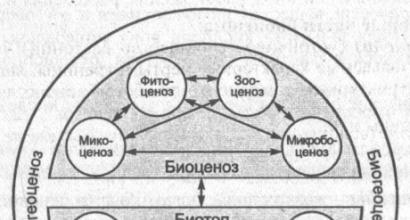

Вывод: На современном этапе развития криминалистики как науки сложились четыре взаимосвязанных раздела: общая теория криминалистики; криминалистическая техника; криминалистическая тактика; криминалистическая методика.

Из всего сказанного можно констатировать, что в настоящее время криминалистика перешла в новое качество и трансформировалась в универсальную науку. Ряд положений криминалистики по своей теоретической и практической значимости далеко вышли за рамки науки. Криминалистическая наука сегодня стоит на пороге своего четвертого этапа развития,характеризующегося расширением границ предмета и увеличением числа объектов познания, изменением системы науки, разработкой новых частных теорий и методов познания, закладкой основ других отраслей познания.

При оформлении статьи использованы фотографии и информация http://www.gulag.ipvnews.org и http://www.hronos.km.ru

1. Наука невменяемости

Габриэль Бомпар

Габриэль Бомпар и Мишель Эйро были довольно неприятной парой ещё до того, как убили Туссана-Августа Гуффэ, и после этого стали только хуже. К тому времени, как их затянувшееся дело попало в суд в 1890-х годах, все уже знали, что Бомпар заманила Гуффэ в свою квартиру где Эйро спрятался за занавеской и затянул петлю на шее Гуффэ, а потом они засунули труп в багажник и скинули его в овраг. Не установлено было только насколько Эйро, гипнотизёр, подчинил Бомпар своей воле.

В расследовании и на суде использовались такие термины, как гипноз и месмеризм. То, что в то время обсуждали эксперты, сегодня мы назвали бы невменяемостью. Как более молодая, бедная и подверженная физическому насилию Бомпар могла противостоять своему любовнику? Вместо вызова обычных людей для дачи свидетельских показаний о дурном влиянии или характере Бомпар, сотрудники правоохранительных органов вызвали практикующих психологов и неврологов (одним из экспертов был учитель Фрейда) для научного объяснения основ человеческого разума. Кажется, это сработало. Оба были осуждены, но только Эйро был казнён.

2. Эксгумация

В начале 1800-х годов судебные чиновники ещё не заглядывали в человеческие умы. И они всё ещё работали над тем, как изучать человеческие тела. Процесс осложнялся тем, что эти тела плохо сохранялись. Многие были похоронены, прежде чем судебно-медицинские эксперты могли изучить их, и их нужно было их эксгумировать. Один испанский учёный, свидетель-эксперт, заработал плохую репутацию среди прокуроров в Париже. Матье Орфила установил, что в случаях, когда жертвы уже были похоронены в течение некоторого времени, тело может поглощать мышьяком из земли. И обвиняемый мог быть осуждён за смерть «жертвы», которая умерла от естественных причин.

Его же философия ударила по нему в 1830-е годы, когда его призвали в суд на сторону обвинения по делу о человеке, который обвинялся в отравлении собственного сына. Тело эксгумировали, и в нём нашли следы мышьяка. Защита настаивала, что мышьяк был поглощён из земли, в которой было похоронено тело. Орфила отбивался, для начала проведя исследование о том, как тело получает мышьяк из земли, а затем проверив землю на следы мышьяка. Он доказал, что хотя тело и может поглощать мышьяк из земли, на этот раз этого не случилось. Человек был осуждён, и с тех пор при эксгумации тел собираются также и образцы почвы.

3. Набросок сцены преступления

Ганс Гросс

Ещё до того как появилась фотография и прежде чем кто-то задумался о сохранении места преступления, был такой судебный следователь в Австрии по имени Ганс Гросс. Однажды в середине 1800-х годов его вызвали по делу о суициде. Тяжело больной человек оборвал свою жизнь повесившись на одной из потолочных балок своего дома. Гросс достал альбом и быстро сделал набросок сцены, прежде чем тело сняли.

Только спустя какое-то время, глядя на набросок, Гросс осознал, что тело висело посередине комнаты, и под ним не было никакого стула, а значит, никакой возможности для тяжелобольного человека подняться и самому повеситься на балке. Это было не самоубийство. В одном из немногих относительно невинных результатов истории судебной науки смерть технически не являлась убийством. Гросс привёл в дом двух слуг для допроса. Они признались, что оставили старика одного на вечер, а когда вернулись домой, он уже был мёртв. Они инсценировали самоубийство, чтобы их не клеймили как бросивших инвалида. Они не осознавали, что, сделав это, они будут выглядеть, как убийцы. Позже Гросс основал институт криминалистики в близлежащей юридической школе и стандартизировал технику фотографии и сохранения места преступления.

4. Падение системы Бертильона

Альфонс Бертильон

Гросс был не единственным человеком, пытавшимся применить научную систему в расследовании преступлений. Возможно, самым известным следователем 1800-х годов был Альфонс Бертильон. Он, как и Гросс, настаивал на фотографировании места преступления и, в конце концов, понял, что сцена преступления может быть реконструирована. Он также разработал «систему Бертильона», сложный комплекс измерений от длины рук до длины ушей преступника. Проблема была в том, что система Бертильона была жёсткой, и требовалось делать десятки измерений, в которых могли случиться погрешности, но даже точные измерения могли измениться со старением человека.

Когда в моду вошли отпечатки пальцев, Бертильон терпеть не мог даже эту идею. В 1903-м году в исправительный дом в Левенуэрте попали два Уилла Уэста, и две карточки идентифицировали Уилла Уэста как убийцу. В соответствии с измерениями Бертильона, они были идентичны. У них было одно и то же имя. Один утверждал, что он — не тот, кого описывают обе карточки, и настаивал что он не должен быть заключён в тюрьму. В тюрьме просто оказалось две одинаковые карточки Уилла Уэста. Снятие отпечатков пальцев вошло в моду, несмотря на старания Бертильона, и теперь в карточке каждого преступника есть его отпечатки. Используя отпечатки пальцев, следователи могли сопоставить каждого Уилла Уэста с его карточкой и его убийством. Дело «Братьев Уэст» стало началом конца системы Бертильона и принятия системы считывания отпечатков пальцев.

5. Первый отпечаток пальца

Хуан Вучетич

Когда за десять лет до дела «братьев Уэст» сняли первый отпечаток пальцев, это был заметный прогресс. Хуан Вучетич родился в Хорватии, но жил и работал в Аргентине. Он был полицейским чиновником, изучавшим новые методы криминологии, в том числе идею использования отпечатков пальцев на месте преступления в качестве доказательства. Вскоре ему выдался шанс применить науку на практике в одном очень неприятном случае.

Франциска Рохас шокировала Буэнос-Айрес, когда однажды она была найдена рядом с телами двух её малолетних сыновей. У неё была ужасная, но не смертельная рана в горле. Она настаивала, что злоумышленник убил её сыновей и напал на неё. Вучетич тщательно обыскал место преступления и обнаружил кровавый отпечаток пальца злоумышленника на дверном косяке дома. Когда он проверил отпечатки пальцев Рохас, они совпали с отпечатками «злоумышленника». Рохас стала первым человеком, осуждённым благодаря отпечаткам пальцев.

6. Забытое дело, благодаря которому выиграли два суда

Джон Бодл получил смертный приговор из-за Мари Лафарж. Он не вёл судебное расследование. Он даже не знал её. Он просто разозлил очень важного человека. Бодл убил своего отца, чтобы получить наследство. Мы это знаем, потому что вскоре после того, как Бодл был оправдан, он хвастался успешным преступлением. А оправдан он был потому, что Джон Марш, химик, ответственный за доказательство применения ядов, пришёл в суд с пустыми руками.

В этом не было вины Марша. Результаты теста на мышьяк в то время исчезали быстро, и присяжным приходилось верить химику на слово. Марш, услышав об оправдании Бодла, вернулся к работе и создал тест на мышьяк, дающий устойчивые результаты. И хотя сохранение судебных записей было стандартной практикой с 1400-х годов (а в некоторых местах и того раньше), теперь произошёл сдвиг в сторону сохранения абсолютно всех доказательств, в том числе химических. Суд над Лафарж был дебютом Марша Прокуроры проверили тело мужа Лафарж, отравленного простым гоголь-моголем, но ничего не нашли. Однако Марш нашел много мышьяка в гоголь-моголе, и Лафарж была осуждена. В то время ей симпатизировали, она писала мемуары в тюрьме, и некоторые всё ещё верят, что она была невиновна.

7. Сопоставление преступления и оружия

Джордж «Багс» Моран

14 февраля 1929-го года пять членов банды Джорджа «Багс» Морана пытались украсть партию виски, предназначенную для Аль Капоне. Когда они заняли гараж, в который должен был прибыть груз, к ним подошли четверо незнакомцев. Двое людей в полицейской форме приказали банде Морана встать к стене. Когда банда выстроилась, незнакомцы открыли огонь. Один использовал дробовик двенадцатого калибра, а двое других — пистолеты-автоматы Томпсон.

Кельвин Хукер Годдард

Очень мало из этого было известно сразу после преступления. Хотя один из членов банды выжил на несколько часов, он ничего не сказал. Бойня в День святого Валентина, как её стали называть, не оставила выживших и прямых свидетелей, хотя некоторые подозревали, что в деле была замешана полиция. К делу присоединился доктор Кельвин Хукер Годдард, учёный, начавший серьёзно исследовать оружие еще во время I Мировой войны . Он понял, что бороздки на пулях — всё равно, что отпечатки пальцев. Он мог идентифицировать модель оружия по уликам, оставленным на месте преступления. В случае массового убийства он сначала исключил используемые в полиции модели оружия, очистив репутацию полиции. Он даже доказал, что может идентифицировать единичное оружие. Когда за расстрел полицейского был арестован Фред Бёрк, и в его доме нашли два пистолета-автомата Томпсона, Годдард распознал в них оружие, использовавшееся в бойне. Он стал человеком, доказавшим науке и общественности, что можно отслеживать не только людей, но и оружие.

8. Самый первый раз

Загляните в популярные книги по судебно-медицинской экспертизе и, как правило, вы во всех обнаружите упоминание о некоем случае. В 1784-м году Джон Томс убил Эдварда Кулшоу, выстрелив ему в голову из пистолета. Но не указывается, почему Томс сделал это. Упоминается только, что у Томса был клочок газеты в кармане. У Кулшоу в голове был обнаружен совпадающий клочок газеты. В то время люди пользовались бумагой, чтобы носить порох и пули. Тот факт, что у Томсона был совпадающий клочок газеты, доказывает, что он убийца. Это, по-видимому, самый первый раз, когда была использована судебно-медицинская экспертиза.

Однако давайте взглянем на дело с точки зрения Томсона. Самый первый раз в истории человечества, когда стала применяться такая наука, и тебя поймали. Вот неудача.

9. Критерий Фрая

Этот случай дошёл до Верховного суда. В ноябре 1920-го года доктор Роберт Браун был застрелен в своём офисе. Молодого человека, убегавшего из офиса, преследовал коллега Брауна. Молодой человек сделал несколько выстрелов в преследователя, но промахнулся. Некоторое время спустя молодой человек, арестованный за кражу со взломом, признался в убийстве. Это признание до сих пор вызывает споры. К тому времени как дело было передано в суд, молодой человек, Джеймс Фрай, отказался от своего признания в убийстве и заявил, что в момент совершения преступления находился у друга. Его адвокат попросил его пройти новый вид теста, проводившегося Уильямом Марстоном.

Согласно Марстону, «тест на детекторе лжи» доказал, что Фрай был невиновен, но судья не учёл результаты теста, и Фрай был осуждён. Адвокат Фрая подал апелляцию, сказав, что результат теста был научно обоснован, и судья не должен был выбрасывать его. В итоге дело Фрая дошло до Верховного суда. Дело Фрая для многих государств установило критерий, что может и что не может считаться научным экспертным свидетельством и доказательством.

10. Конец свидетельства духов

Суд над салемскими ведьмами не славится применением научных доказательств, но он стал маленькой победой науки. Обращение к призракам считалось судебной ошибкой даже в то время. Жители деревни Салем были известны тем, что враждовали друг с другом и обманывали всех остальных. Когда стало известно, что в суде они используют «свидетельство духов», люди в соседних деревнях закатывали глаза. Термин «свидетельство духов» буквален. Обвинители видели призрак обвиняемого часто прямо в зале суда, и их показания о действиях этих фантомов использовались в качестве доказательства. Всё это прекратилось, когда казнили Сару Гуд и Джона Проктора, потому что несколько девочек-подростков настаивали, что те их щипали и душили прямо на суде.

Уильям Фипс

Даже в самом Салеме не было дебатов, должно ли это использоваться в качестве доказательства. Но это прекратилось только тогда, когда кто-то обвинил жену губернатора провинции залива Массачусетс Уильяма Фипса в том, что она ведьма. Тогда всё быстро изменилось. Теперь не все обвинения поступали в суд. Суды стали закрытыми. И в течение нескольких месяцев губернатор Фипс положил конец использованию свидетельства духов в суде. Он счёл их надуманными, а не научными.

11. Бонус: один приговор за одно дело

Аделаида Бартлетт

У Аделаиды и Эдвина Бартлетт был не очень счастливый брак. Она была влюблена в местного пастора. Он был убеждён, что у него сифилис, и пытался лечиться большим количеством ртути. Они уже давно не делили одну кровать, но спали в одной комнате. Смерть Эдвина одним утром 1886-го года не стала сюрпризом. Удивительно было то, что он умер от большой дозы хлороформа. Хорошо известно, что хлороформ быстро испаряется. Более того хлороформ был обнаружен в его желудке, а не лёгких, как обычно происходит при его глотании. Однако хлороформа не было в его счетах. Аделаида попросила пастора купить яд для неё.

Аделаида призналась не только в том, что отправила любимого мужчину за ядом, который убил её мужа, но и в том, что травила его постоянно. Болезнь сводила его с ума от желания, и она давала ему хлороформ, чтобы защититься. Однако она утверждала, что не отравила мужа той ночью. Аделаида сказала, что Эдвин был ипохондриком и пробовал всё, что медицина могла ему дать. Вероятно, он просто взял ночью бутылку хлороформа и выпил её. Выглядит маловероятно. У хлороформа ужасный запах и неприятный вкус, и Эдвин это знал, он не мог выпить его сам. В конце концов, присяжные признали её невиновной. Дело вызвало такой интерес в зарождающейся криминалистике, что глава местной больницы сказал: «Теперь, когда она объявлена невиновной и не может быть осуждена вновь, она должна сказать нам, как она это сделала». Только если сделала.

Наверное, вы уже знаете, что популярные изображения судебной экспертизы являются абсолютно неточными, и правда заключается в том, что большинство следователей на месте преступления выполняют намного больше бумажной работы и намного меньше принимают участие в перестрелках. Тем не менее, в своём стремлении спустить наши ожидания с небес на землю, большинство разрушителей мифов забывают о том факте, что судебно-медицинская экспертиза всё-таки является очень, очень крутой.

10. Люминол (Luminol)

Фотография: Дэвид Мьюэльхаймс (David Muelheims)

В то время как такие ТВ-шоу, как «Кости» и «C.S.I.: Место преступления» часто полагаются на нереально передовые технологии к большому огорчению настоящих следователей, работающих на месте преступления, существует одно вещество, которое настолько же футуристично, как его изображают: люминол.

Люминол представляет собой порошок, состоящий из кислорода, азота, водорода и углерода, который светится голубым, когда он вступает в контакт с гемоглобинами в крови. Эта хемилюминесценция является тем же самым процессом, который позволяет светлячкам светиться. Люминол может обнаружить незначительное количество крови даже после того, как поверхность была вымыта, даже годы спустя. Свечение продолжается приблизительно 30 секунд, но его можно запечатлеть с помощью фотографии с длинной экспозицией.

Он часто используется в качестве крайней меры, так как химическая реакция может уничтожить само доказательство, которое она открывает взору, тем не менее, люминол может оказаться невероятно полезным. Например, он может выявить отпечатки обуви нападавшего человека, или показать следователям, в каком месте стоит искать более внимательно. Кровь на ковре, которая может быть невидимой для невооруженного глаза может быть выявлена с его помощью, что поможет следователям искать более крупные видимые пятна на деревянном полу под ним. Тем не менее, те, кто работают с люминолом, должны опасаться ложных свечений, поскольку это вещество также реагирует на присутствие мочи, меди и соуса из хрена.

9. «Записки о смытии обиды» (Washing Away Of Wrongs)

Первая известная книга по судебно-медицинской экспертизе была озаглавлена как «Собрание случаев исправления несправедливости» (Collected Cases of Injustice Rectified) или «Записки о смытии обиды» (The Washing Away of Wrongs). Труд был написан в 13 веке весьма добросовестным китайским судьёй по имени Сун Цы (Song Ci). Он изложил строгие правила для того, чтобы следователи не были подкуплены, например, настаивая на том, чтобы все посмертные эпикризы были написаны собственной рукой патологоанатома, и никогда не были написаны его ассистентом. Он подчеркнул важность проведения точного вскрытия, не только для жертвы и её семьи, но и потому что, если правосудие не правильно направлено, оно вызовет постоянные распри и циклы мести, разрушающие сообщество.

«Записки о смытии обиды» объясняют то, как отличить жертву утопления и жертву удушения, и включают в себя первое известное использование судебной энтомологии, или изучение насекомых. В этом случае сельский житель был найден зарубленным насмерть. Сначала Сун Цы сделал порезы на трупе животного при помощи широкого спектра орудий и сравнил эти порезы с ранами на теле сельского жителя, определив, что они были вызваны серпом. Затем он попросил каждого жителя достать свои серпы и выложить их на городской площади. Дело происходило в середине лета, поэтому мухи собрались и роились почти исключительно на одном конкретном серпом. Исходя из этого, Сун Цы заключил, что это и было орудие убийства, и его владелец быстро сознался.

8. Накопление незавершённых работ по анализу биологических доказательств полового акта (Rape Kit Backlog)

В случаях сексуального насилия тело жертвы является частью места совершения преступления. Судебно-медицинский эксперт проводит четыре-шесть часов за регистрацией всех отметок и рваных ран на теле жертвы, забирая на анализ образцы любых подозрительных волокон, биологического материала под ногтями, и, конечно, делая мазки с ротовой полости и половых органов жертвы. Все материалы упаковываются в набор биологических доказательств полового акта и отправляются на анализ. Эта процедура очень часто бывает травматичной для жертвы, но доказательства, собранные в ходе неё могут иметь решающее значение в судебном преследовании, если набор на самом деле будет должным образом проанализирован.

По оценкам, в США существует накопление незавершённых работ по анализу биологических доказательств полового акта. В судебной системе есть 400 000 необработанных наборов, каждый из которых представляет жертву, которая не получает огромной помощи в своей борьбе за справедливость. Из-за того, что насильники часто также являются серийными преступниками, анализ этих наборов может не только помочь жертвам добиться справедливости, но и предотвратит большое количество будущих нападений. В 2003 году Нью-Йорк окончательно ликвидировал своё накопление, и процент арестов за сексуальные нападения вырос с 40 до 70 процентов. Анализ всего лишь 1100 наборов в Детройте привёл к аресту 46 серийных насильников. Анализ каждого набора стоит от 500 до 1500 долларов, однако, финансирование этих анализов довольно трудно найти.

Технология анализа биологических доказательств полового акта даже улучшается. Часть медицинского освидетельствования в случаях сексуального нападения включает в себя нанесение тёмно-синего красителя на тело жертвы, что заставляет повреждённые области «засветиться» - но это на белых людях. Этот порошок не в состоянии выявить ранения на тёмной коже, однако в 2013 году Кэтрин Логон (Kathryn Laughon) разработала флуоресцентный краситель, который показывает раны на всех типах кожи, что является невероятно полезным для жертв нападений с тёмным цветом кожи.

7. Фантом из Хайльбронна (Phantom Of Heilbronn)

В течение 16 лет наиболее искомый серийный убийца в Германии ускользал от полиции. Начав с убийства 22-летнего полицейского в Хайльбронне, Фантом начал совершать приводящий в замешательство хаотичный ряд преступлений, которые включали в себя шесть убийств, ограбление некоторых вьетнамских торговцев драгоценными камнями и вереницу краж мотоциклов. Хотя ей удавалось оставаться незамеченной, она не была достаточно внимательной, чтобы не допустить оставления следов ДНК на более чем 40 местах совершения преступлений.

В марте 2009 года полиция расследовала смерть мужчины, принесённого в жертву, который искал убежища, когда обычный тест судебно-медицинской экспертизы вернулся с довольно странными результатами. Когда они проанализировали его ДНК, они получили два результата: его собственный, и Фантома из Хайльбронна. Это было настолько маловероятно, что они провели тесты на всём оборудовании, используемом для анализа ДНК. Конечно же, анализ каждой ватной палочки дал положительный результат на ДНК предполагаемого Призрака. Она оказалась не выдающимся преступником, а просто рабочей на линии завода по производству товаров медицинского назначения в Баварии.

По словам специалиста судебно-медицинской экспертизы Майка Сильвермана (Mike Silverman), «анализ ДНК стал жертвой своего собственного успеха». Улучшения в технологии, которые означают то, что ДНК могут быть получены даже от самых кратких контактов, делают анализ невероятно подверженным загрязнению. Это плохая новость, потому что преступнику не нужно доказывать загрязнение анализа, чтобы избежать правосудия, ему всего лишь нужно заявить о «разумном сомнении».

6. Эдмон Локар (Edmond Locard), отец судебной медицины

Эдмон Локар, наряду с коллегой из Франции Альфонсом Бертильоном (Alphonse Bertillon), был пионером в переходе от уголовных расследований, основанных в первую очередь на показаниях очевидцев к расследованиям, основанным на строгом научном анализе вещественных доказательств. Большое влияние оказал на него Шерлок Холмс (Sherlock Holmes) и он работал в качестве медицинского эксперта во время Первой мировой войны, определяя причину и место гибели солдат, изучая пятна и повреждения их униформы. В 1910 году он создал первую в мире лабораторию судебной экспертизы.

Локар лучше всего известен за изобретение «Принципа обмена Локарда» (Locard’s principle of exchange), который до сих пор является основой всех уголовных экспертиз. В нём говорится, что каждый преступник приносит что-то на место преступления и забирает что-то с собой, или, в целом, «каждый контакт оставляет след». Его уверенность в важности вещественных доказательств граничит с верованием. Его взгляды были обобщены Полом Кирком (Paul Kirk), который сказал: «Доказательство не забывает. Его не смущает волнение момента. Оно не отсутствует из-за отсутствия человеческих свидетелей. Оно является фактическим доказательством. Физические доказательства не могут быть неверными, они не могут оговорить самих себя, они не могут полностью отсутствовать. Лишь человеческая неспособность их обнаружить, изучить и понять, может уменьшить их значимость».

5. Блеск является идеальным трассеологическим доказательством

Идеальная трасологическая улика легко передаётся от одного человека другому, но нелегко удаляется с этого второго человека. Она должна быть, казалось бы, безобидной и трудно замечаемой для преступника, чтобы в отличие от крови, преступник не уделял столько же внимания её удалению. Она также не должна быть слишком сложной для обнаружения следователем, например, она может светиться при наведении на неё света фонарика. Она не должна исчезать со временем, так как со временем её не смогут найти следователи. Лучше всего, если на преступнике присутствует очень маленькая её доля - даже один фрагмент, который будет достаточен для того, чтобы её с уверенностью идентифицировать. У неё должны быть весьма определённые, особые характеристики. К счастью, всеми этими свойствами обладает блеск.

Некоторые волокна встречаются настолько часто, что они не могут использоваться в качестве доказательств, преступник может утверждать, что они могли появиться на нем откуда угодно, в то время как каждый производитель блеска штампует свою продукцию из фольги различной формы, толщины и преломления. Поскольку блеск производится на заводе, эти свойства можно занести в базу данных, что позволяет почти мгновенно найти соответствия. Блеск часто оказывается в косметике или на предметах одежды, в частности на клубной и детской одежде. Конечно, на большинстве мест преступлений никогда не будет обнаружен блеск, но когда следователи его находят, соответствие между блеском, найденным на преступнике, потерпевшем, или на месте преступления будет очень сложно объяснить.

4. Безоперационные вскрытия

Вскрытие проводится в первую очередь для определения причины смерти лишь в незначительном числе случаев, когда причина оказывается неестественной, и требуется более обширный и тщательный анализ. Некоторые культуры и религии ставят явные запреты на вскрытие, но даже в тех, которые этого не делают, вскрытие может быть очень травматичным для семьи погибшего. Как Рамзан Мохайюддин (Ramzan Mohayuddin) описал своё горе при виде тела своего сына, Саада (Saad): «Его зашили. . . как мешок. . . не так мы должны относиться к нашим близким».

Университет Лестера (University of Leicester) в Великобритании предложил более достойную альтернативу с помощью цифрового вскрытия. Оно работает путём введения красителя через небольшой разрез в области шеи, а затем проведения сканирования с помощью электронно-лучевой трубки всего тела, отмечая все кровеносные сосуды. Этот метод обладает 80-процентным успехом в определении причины смерти, и если убийство не подозревается, то не требуется рассечение тела. Он также несёт в себе меньше риска для медицинского эксперта, так как эксперт не находится в контакте с потенциально инфекционным материалом. Приблизительно за 850 долларов можно сделать ещё более подробную 3D визуализацию. Мохайюддин основал Фонд Саада в честь своего сына, чтобы собрать деньги на цифровые вскрытия для скорбящих семей.

3. Экологическая криминалистика (Eco-Forensics)

Судебная медицина используется не только в мелких уголовных делах, но и для раскрытия преступлений против окружающей среды. Например, если рыба в ограниченной зоне вымирает или проявляет мутации, судебно-медицинская экспертиза может определить причину. В то время как причина может оказаться естественной, ситуация вполне может быть результатом незаконного загрязнения окружающей среды или сброса промышленных отходов. Возможно самый известный случай эко-экспертизы был описан в фильме «Эрин Брокович», в котором судебные токсикологи обнаружили, что кластер раковых диагнозов в Хинкли (Hinkley), штат Калифорния вызван компанией «Pacific Gas & Electric Company», позволявшей сточным водам, содержавшим шестивалентный хром впадать в необлицованные бассейны и загрязнять подземные воды города.

2. Собаки-детекторы

Несмотря на то, что мы обычно ассоциируем полицейских собак с обнаружением наркотиков или другой контрабанды, они могут быть обучены широкому спектру криминалистического определения. Существует подразделение собак, которые обучаются находить разлагающиеся тела при помощи синтезированного химического вещества, имитирующего их аромат. В 2010 году эта процедура была дополнена разработкой портативного электронного «сниффер» под названием «Легкий анализатор погребённых останков и распознаватель запахов разложения» (Light-weight Analyzer for Buried Remains And Decomposition Odor Recognition). Он особенно полезен в нахождении останков в ситуациях, когда поисковые собаки отсутствуют или их применение непрактично в таких местах как поля сражений.

Собаки компаньоны также играют ключевую роль в расследованиях поджогов, где их чувствительные носы могут различать широкий спектр катализаторов, таких как керосин, бензин и жидкость для зажигалок. Они способны обнаруживать даже незначительные количества, и, хотя собачьи доказательства не принимаются в суде, они могут послужить причиной начала расследования и указать следователям наилучшие места для взятия образцов для анализа. Если они не обнаруживают никаких катализаторов, поджог может быть исключён, таким образом они экономят ценное время полиции и ресурсы. Собаки, определяющие поджог, часто выбираются из тех, которые не совсем проходят школу собак-поводырей, но, несмотря на это обладают целым рядом навыков.

1. Конец эры мышьяка

На протяжении веков двумя наиболее распространенными ядами были цианид и мышьяк. В то время как цианид оставляет хорошо различимый запах миндаля на теле жертвы, мышьяк было невозможно обнаружить на протяжении большей части человеческой истории. Его симптомы напоминали симптомы холеры, и поскольку многие распространенные бытовые изделия содержали мышьяк, достать его было очень легко. Во Франции, он был известен как «poudre de succession», или «порошок наследования».

В 1775 году был разработан первый метод обнаружения мышьяка, при помощи добавления азотной кислоты и цинка в жидкости, полученные из тела отравленного человека. Если в организме присутствовал мышьяк, полученный раствор испускал газ, который обладал запахом чеснока. Тем не менее, этот метод был ненадёжным и просуществовал недолго.

Следующий прорыв произошёл в 1832 году, когда Джон Бодл (John Bodle) был отдан под суд за отравление кофе своего деда. Химика по имени Джеймс Марш (James Marsh) попросили протестировать кофе на наличие мышьяка, но присяжных не убедили его методы. Бодл позже сознался, и вспыльчивый Марш решил разработать более ошибкоустойчивый тест. «Проба Марша» (Marsh Test), как она стала известна, создавала серебристо-чёрный осадок, когда мышьяк присутствовал в организме, что было гораздо более убедительно, чем запах чеснока. Метод был простым и дешёвым, и с его помощью можно было обнаружить даже небольшое количество мышьяка в организме жертвы, кроме того, он не давал ложных результатов. Умышленное отравление мышьяком вскоре сошло на нет.

положил начало криминалистической регистрации на строгой научной основе в 1882 году Бертье-Делагард Александр Львович - русский археолог и нумизмат" (Известия Таврической ученой архивной комиссии", 1920, N 57) Богданов Сергей Михайлович 1881-? - профессор, спец в области с/х Бокариус Н.С. "Судебная медицина в изложении для юристов", Харьков Бокариус Н.С. Биогрофический очерк Булгаков Сергей Николаевич экономист и богослов проф. Мос ун-та эмигрировал в Чехословакию, затем во Францию Булгаков Сергей Николаевич - профессор политической экономии и богословия Таврического университета (Симферополь) Бунге Николай Андреевич 1885-1921 - химик Буринский Евгений Фёдорович создал первую судебно-криминалистическую фотолабораторию в России. 1889 Вайнгарт А. Уголовная тактика. Руководство к расследованию преступлений. Овруч. 1910 Вайнгарт А., д-р. Уголовная тактика. Руководство к расследованию преступлений. 1912 Валяшко Георгий Авксентьевич 1871-1955 Профессор медицины, аптекарь, фармацевт, химик Вениамин (в миру Федченков Иван Афанасьевич) богослов архимандрит проф. эмигрировал, затем в 1947 г вернулся в Россию Вернадский Георгий Владимирович 1887-1973 - славист, историк. Эмигрировал с 1927 г проф. Йельского ун-та Вернадский Владимир Иванович - ректор Таврического университете в 1919-1920 годах Вернадский Владимир Иванович ректор Таврического университете в 1919-1920 годах Воротынский Б.И. (?-?) психолог, заведывал кафедрой психологии Гавен Юрий Петрович Гальтон Фрэнсис в 1891 году научно классифицировал пальцевые отпечатки, что стало основой "уголовной регистрации" Гарнет М.Н. "История царской тюрьмы" Гарофало и Топинард . М онография «Криминология». 1885 Гершель В. в 1887 году доказал возможность применения дактилоскопии для криминологической регистрации Гельвиг Роман Иванович - проф. медицины ректор Таврического университете 1918-1920, 1873, родился в Липецке Тамбовской губернии. Доктор медицины. Профессор по кафедре нормальной анатомии в Киевском женском медицинском институте. Преподаватель анатомии, физиологии и гистологии в Киевском Фребелевском институте. Книга: В. В. Лысенко, С. В. Козленко. "Р. И. Гельвиг - первый ректор Таврического университета". В сентябре 1920 года умер от сыпного тифа. На посту ректора его сменил Вернадский Владимир Иванович Гензель Павел Петрович (1878-1949) экономист декан юрфака в 1918-1920. Специалист по международным финансам. Эмигрировал в США Гернет М.Н . В нес и весомый вклад в развитие советской криминологии 1920-х годов многочисленными трудами о преступности в РСФСР, СССР и Москве (см.: Гернет М.Н. Избранные произведения.) Гизеке K . описал методы исследования мик p ообъектов на одежде подоз p еваемых Гилинский Яков Ильич Гилинский Яков Ильич. Криминологическое исследование организованной преступности: теория, методология, результаты Гилинский Яков Ильич. Полиция и население: кто для кого? Гилинский Яков Ильич . Социальный контроль над девиантным поведением в современной России Гилинский Яков Ильич . Девиантность, социальный контроль и политический режим Гилинский Яков Ильич . «Все мы немного преступники» Гилинский Яков, Румянцева Галина. Основные тенденции динамики самоубийств в России Гордон Владимир Михайлович 1871-1926 юрист доктор права. Издал " Практический комментарий к Уставу Гражданского Судопроизводства" (5-е изд., СПб., 1911). Граве Дмитрий Александрович 1863-1939 математик стоял у истоков создания ун-та Гредингер Михаил Осипович 1872-? - юрист-энциклопедист, сотрудник журнала "Русское государство" Греков Борис Дмитриевич - работал в Таврическом университете Гросс Ганс . Руководство для судебных следователей . 1883, Грац . Австрия Дейша Адриан Васильевич (1886-1952) горный инженер с 1920 г в эмирации Франция, Швеция Деревицкий Алексей Николаевич 1859 харьков -1943 филолог, доктор греческой словесности, декан ист-филол.фака Дложевский Сергей Степанович 1889-1930 Историк археолог, в 1919 уехал в Одессу Димитрий (Абашидзе Давид Ильич) - архиепископ Таврический и Симферопольский Дмитриевский А.Н. (?-?) преподавал на факультете общественных наук Дюркгейм Эмиль . Самоубийство. Социологический этюд. СПб Елистратов Аркадий Иванович (1872-1955) Декан юрфака 1918-1919 юрист (государственное право) Елистратов Аркадий Иванович. О прикреплении к проституции. Казань, 1903 и Бронер В.М. «Проституция в России», 1927 Елистратов Аркадий Иванович выпустил первый том учебника русского административного права. 1910 Елистратов Аркадий Иванович выпустил второй том учебника русского административного права. 1911 Елистратов Аркадий Иванович . Должностное лицо и гражданин . - В сб.: Вопросы административного права. М., 1916 Елистратов Аркадий Иванович . Завадский А.В., профессора Казанского университета - «О влиянии вопросов без внушения на достоверность свидетельских показаний» (1904) Елистратов Аркадий Иванович . Очерк государственного права: (Конституционное право) -2-е,перераб. изд.-М.: Мысль, 1915.-168с Елистратов Аркадий Иванович . Основные начала административного права. - М.: Изд-во Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 1917 – 297 с. Елистратов Аркадий Иванович . О личном задержании по советскому праву // Рабоче-крестьянская милиция. 1923. № 2-3. Елистратов Аркадий Иванович . Административное право РСФСР. - Л.: Госиздат, 1925. – 215 с Елистратов Аркадий Иванович . Понятие о публичном субъективном праве. М., 1913 Еллинек Георг . Система субъективных публичных прав. СПб., 1905 Еникеев Марат Исхакович. Краткий очерк исторического развития юридической психологии Зицер Е.У. Предмет, метод и система криминалистики. В кн.: Криминалистика.- М., 1938 Зорин Георгий Алексеевич - доктор юридических наук, профессор Иоффе Абрам Федорович Калугин Иван Иванович 1877-? Профессор агрономического факультета Кесслер Карл Фёдорович - учредил Севастопольскую зоологическую станцию, ректор Петербургского университета Кесслер Александр Эдуардович (?-?) химик Китаев Николай Николаевич - кандидат юридических наук Кони А.Ф. Свидетели на суде //Проблемы психологии. 1909. №1 Кони А.Ф. Свидетели на суде //Проблемы психологии. 1909. №2 Комиссарова Ярослава Владимировна - кандидат юридических наук Кордыш Леон Осипович (Йосифович) 1878-1932 физик Коренчевский Владимир Георгиевич 1880-1959 доктор медицины в 1920 эмигрировал в Великобританию, затем в США Коршун Георгий (Юрий) Васильевич 1873-1951 химик фармацевт Коршун Степан Васильевич - 1868, г. Глухов Черниговсокй губернии. Профессор гигиены Харьковского университета с 1910 года Крылов Николай Митрофанович Кудрявцев Владимир Николаевич - академик Кудрявцев Петр Павлович (1868-1940) Философ. теолог, читал курс истории церкви, эмигрировал Кузнецов Николай Иванович 1864-1932 биолог ботаник Курчатов Игорь Васильевич - закончил Таврический университет в 1923 году Лист Франц фон (1851-1919) - австрийский юрист, один из основателей Международного союза криминалистов Локар Эдмон. "Идентификация преступников по следам пор" (Архив криминальной антропологии, 1913, том 28, № 235, С. 528) Локар Эдмон. Руководство по криминалистике /Локар Э.; Ред. С.П.Митричев-М.: Юрид.изд-во НКЮ СССР, 1941.-544с Локар Эдмон. Издал шеститомник по криминалистике. 1923 Ломброзо Чезаре . "Преступный человек" Макаренко Евгений Иванович - кандидат юридических наук, доцент Масловский Владимир Вадимович 25(12) августа 1889 - 09 февраля 1935 года в Саратове Мертваго Дмитрий Борисович - в 1803-07 таврический губернатор, с 1817 сенатор Михайлов Михаил Анатольевич. Гросс Михайлов Михаил Анатольевич. Гармонь, вода и медные трубы Михайлов Михаил Анатольевич. Ганс Гросс об обычаях и преступном поведении цыган в странах Европы конца XIX века Моисеев Александр Исаевич (Силович) 1893-1939 геолог палеонтолог из Москвы Мокржецкий Станислав (Сигизмунд) Александрович 1865-1938 польский ученый-энтомолог с 1921 уехал в Польшу Морозов Георгий Федорович 1867-1920 географ -лесовод Морозов Георгий Федорович - работал в Таврическом университете Мюллер Генрих - баварский криминалист Набоков - министр юстиции, правовед, юристы Набоков Владимир Дмитриевич - криминалист Некрасов Николай Виссарионович Новгородцев Павел Иванович - 1866-1924 Проф. права Философия права Эмигрировал в Чехословакию Новгородцев Павел Иванович Новгородцев Павел Иванович Новгородцев Павел Иванович Новгородцев Павел Иванович Оболенский Владимир Андреевич Обручев Владимир Афанасьевич - Профессор Томского технологического института (1919-21) Остапенко Алексей Иванович Таврического университета в Симферополе (1918-19) и Московской горной академии (1921-29) Палиенко Николай Иванович 1869-1937, доктор юридических наук, специальность "Государство и право", профессор, акакдемик Палиенко Николай Иванович . Суверенитет. Историческое развитие идеи суверенитета и ее правовое значение. Ярославль.1903 Палиенко Николай Иванович . Государственный совет// Новый энциклопедический словарь. Т. 14: Головнин-Гривица Издается под общ. ред. К.К. Арсеньева. - СПб.: Издатели Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон, б. г. - Стлб. 503-518 Палладин Владимир Иванович 1859-1922 биохимик, ботаник Палладин Александр Владимирович - работал в Таврическом университете Петражицкий Лев Иосифович . Теория права и государства в связи с теорией нравственности. Т. 1. СПб, 1909 Пионтковск ий А.А. Учебник по уголовному праву. 1922 Пожаров Николай Арсеньевич Попп Георг. "Мик p оскопия на службе уголовного p асследования". 1918 Попов Александр Васильевич (1879-?) доктор медицины, эмигрировал Югославия, Франция Потапов С.М. . "Судебная фотография". 1926 Проханов Иван Степанович Раевский Александр Андреевич (1869-1928) юрист Раевский Александр Андреевич . Законодательство Наполеона III о печати. Томск, 1904 Раевский А., Партия "Мусават" и ее контрреволюционная работа, Баку, 1927; История Азербайджана, т. 2-3, Баку, 1960-63Поскольку зашла речь об "отраслевых" теориях криминалистической идентификации, уместно подробнее рассказать о тех ученых-криминалистах , которых по праву можно назвать их творцами.

Борис Максимович Комаринец (1910 -1979) родился в Славянске (Донбасс) и начал свою трудовую деятельность в 1929 г. с должности секретаря научно-технического подотдела отдела уголовного розыска НКВД РСФСР. В 1930 г. он поступает на учебу на факультет работников уголовного розыска и научно-технических отделов института административного строительства НКВД РСФСР. В 1932 г. институт реорганизуется в Высшую школу милиции, которую Борис Максимович в том же году окончил в числе первого выпуска экспертов-криминалистов. В 1942 г. он окончил ВЮЗИ.

С 1932 по 1943 гг. Б. М. Комаринец работает в научно-техническом отделе Главного управления милиции - экспертом, старшим экспертом, заместителем начальника и начальником отделения. В последующие годы он заместитель начальника оперативного отдела ГУМ, куда входил и НТО.

После организации в 1946 г. НИИ криминалистики ГУМ МВД СССР Б. М. Комаринец назначается его начальником до увольнения в отставку в 1959 г. Он ведет интенсивную научную работу в Центральной криминалистической лаборатории МЮ СССР, а после ее преобразования - во Всесоюзном НИИ судебных экспертиз. В 1970 г. ему присваивают почетное звание заслуженного юриста РСФСР, в 1976 он защищает докторскую диссертацию.

Работы Б. М. Комаринца легли в основу теории судебно-баллистической идентификации.

Еще в 1938 г. возник творческий союз Б. М. Комаринца с другим ведущим ученым-криминалистом - Борисом Ивановичем Шевченко , с которым они написали уникальную для того времени книгу - "Руководство по осмотру места преступления".

Борис Иванович Шевченко (1904 -1975) родился во Владикавказе и после получения среднего образования ушел добровольцем в Красную Армию (1920 -1923). С 1923 по 1942 гг. он сотрудник органов внутренних дел, до 1930 г. на оперативной работе, а затем в научно-технических подразделениях милиции.

С 1942 по 1946 гг. Б. И. Шевченко работает в Центральной криминалистической лаборатории и некоторое время возглавляет это учреждение. В 1944 г. окончил вечернее отделение МЮИ, куда в 1946 г. переходит на преподавательскую работу. После слияния МЮИ с юридическим факультетом МГУ назначается доцентом, а затем на должность профессора кафедры криминалистики (1966).

В 1947 г. увидела свет книга Шевченко "Научные основы современной трасеологии", сделавшая его имя широко известным в кругах криминалистов - ученых и практиков. В вышедшей уже после его смерти монографии "Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике" эта теория была представлена с исчерпывающей полнотой.

Завершая рассмотрение тенденции модернизации системы частных криминалистических теорий необходимо заметить, что от этой тенденции следует отличать предложения о принципиально ином построении системы частных криминалистических теорий. Здесь уже речь идет об ином понимании структуры общей теории криминалистики и составляющих ее элементов, по существу, не об обновлении системы частных теорий, а о ее замене иной системой с иным содержанием.