Лесной пожар. Как спастись от лесных пожаров

Лесные пожары возникают достаточно часто. Для того чтобы сухое дерево загорелось, достаточно всего одной маленькой искорки или удара молнии. Если учесть, что в большинстве стран сорняки на полях поджигают, то количество возгораний увеличивается в несколько раз.

Чем крупнее территория страны, тем больше на ней возникает пожаров. А если преобладает устойчивая засуха, то деревья и кустарники могут возгораться и вовсе без видимых на то причин. Существует низовой и верховой пожар, также есть почвенные возгорания и еще масса других типов возникновения огня. Но обо всем по порядку.

Что такое лесной пожар

Под этим термином подразумевается неуправляемый огонь, который стихийно распространяется по лесному массиву. В процессе подобного пожара происходит частичное или полное выгорание растительности, находящейся выше уровня земли, лесной подстилки (опавшей листы, веток и прочего) и плодородного слоя почвы. В результате на территории, пострадавшей от огня, долгое время ничего не растет. Кроме этого, из-за лесных пожаров часто гибнут животные.

Стихийные бедствия этого типа являются очень опасными, так как огонь очень быстро распространяется по огромным площадям. Чаще всего к моменту обнаружения лесного пожара он охватывает большие пространства, что значительно осложняет процесс тушения.

Причины возникновения

Чаще всего огонь появляется от молний, на их долю приходится более 8% возгораний. При этом все зависит от самой местности. В лесах, где преобладают молодые деревья, стихийные бедствия наблюдаются значительно реже.

Еще одна причина возникновения лесных пожаров - люди. В некоторых ситуациях огонь появляется от преднамеренных действий, направленных на уничтожение сорняков. Кроме этого, в весенне-летний период люди отправляются на шашлыки или за грибами. При этом достаточно одной не затушенной сигареты или головешки в костре. В результате подобной халатности сухая трава моментально возгорается, а языки пламени очень быстро перекидываются на сухую древесину.

Классификация лесных бедствий

Исходя из характера возгорания, выделяют почвенные, низовые и верховые пожары. Далее, стихийные бедствия классифицируются по скорости распространения. Исходя из этого, низовой пожар подразделяется на следующие категории:

- Слабый. Пожар высотой до 0,5 м охватывает 1 метр территории всего за минуту.

- Средний (высота до 1,5 м). Распространяется со скоростью до 3 м/мин.

- Сильный (более 1,5 м). Охватывает 3 метра меньше, чем за 3 минуты.

В свою очередь, скорость верхового пожара, составляет:

- До 3 м/мин. Такая скорость считается слабой.

- От 3 до 100 м/мин. В этом случае говорят о средней скорости распространения.

- Более 100 м/мин. - сильный огонь.

Из этого видно, что устойчивый верховой пожар распространяется со скоростью более 100 метров за одну минуту. Соответственно, его масштабы просто невозможно вообразить.

Также существует почвенный пожар, который тоже распространяется довольно быстро. При этом учитывается глубина выгорания:

- Менее 25 см - это слабый пожар.

- От 25 до 50 см - средний.

- Более 50 см - относится к категории сильных.

Кроме этого, пожар классифицируют по площади возгорания:

- От 0,1 до 2 Га характерно для обычного возгорания.

- До 20 Га свидетельствует о малом огне.

- 20-200 Га - это средний пожар.

- До 2000 Га характерно для крупного бедствия.

- Свыше 2000 Га - это уже катастрофа.

Если говорить о продолжительности бедствия, то при верховых пожарах горит территория порядка 10-15 дней (в зависимости от уровня огня). За это время может выгореть более 500 гектаров. Рассмотрим подробнее каждый из типов возгорания.

Верховой лесной пожар

Каждое возгорание крайне опасно для живой природы, зверей, птиц и, разумеется, для человека. Очень часто пламя доходит до небольших поседений, расположенных неподалеку от леса. В результате огонь быстро охватывает дома. Поэтому если в небе появилось необычное марево, наблюдается запах гари, то необходимо незамедлительно обращаться в службу МЧС.

Верховой пожар затрагивает полог леса. Чаще всего огонь этого типа становится результатом развития низкого пламени. Таким образом, можно сказать, что низовой пожар, является составляющей верхового.

Возникновению огня, который находится выше поверхности почвы, способствуют природные факторы. Например, сильный ветер и крутые склоны могут стать причиной быстрого распространения верхового пожара. Чаще всего такие возгорания происходят в летний период, когда преобладает засушливая и жаркая погода.

При пожарах этого типа деревья обычно погибают полностью. Если говорить о характере горения, то выделяют беглый и устойчивый верховой пожар. Последний тип характеризуется тем, что крона дерева сгорает постепенно, по мере развития низового огня. При этом пламя не движется по пологу. Такие возгорания также часто называют повальными. Если же говорить о беглом пожаре, то в этом случае огонь, наоборот, распространяется по пологу и даже может опередить движение низового пожара. Также в этом случае наблюдаются скачки пламени, в момент которых огонь может поражать участки с большей скоростью.

Как уже говорилось ранее, верховой и низовой пожары практически являются одним целым. Поэтому стоит сказать несколько слов и о втором типе.

Воспламенение в нижних ярусах

При низовом пожаре огонь движется по подстилающему слою. В первую очередь загорается трава, подлесок, а также подрост. Низовой пожар обычно движется полукругом, образуя на местности контур основного пламени. В итоге получается кромка.

Если говорить о характере возгораний, то низовое горение также может быть беглым или устойчивым. В первом случае кромка пожара очень быстро движется со скоростью больше 0,5 м/мин. В результате этого прогорает только почвенный покров. Если же речь идет об устойчивом низовом огне, то в этом случае скорость контура намного ниже. Соответстсвенно, выгорает не только подстилающий слой, но и гнилые пеньки и валежник. При этом наблюдается сильное образование дыма.

Почвенное воспламенение

Подземные пожары поражают корневую систему деревьев. Они не отличаются ярко выраженным пламенем. Почвенный пожар распространяется вглубь земли и может двигаться ос скоростью до 1 км в час. При этом такие возгорания считаются самыми трудными, так как их очень сложно тушить. Почвенный пожар становится причиной возникновения низового, который в свою очередь провоцирует появление верхового пламени.

Мероприятия по тушению

Для пожаротушения используется самая разнообразная техника: вертолеты и самолеты. Благодаря сливу жидких гасящих составов, огонь удается довольно быстро локализовать. Чтобы определить очаг возгорания, проводится экранирование местности.

Однако в некоторых случаях образуется отжиг (встречный огонь). Он сжигает жидкости для пожаротушения еще до их подлета. В этом случае применяется ударная волна. Для этого перед фронтом пожара производится взрыв, который инициирует появление отражающего экрана. Благодаря этому удается остановить дальнейшее распространение пламени и осуществлять тушение стандартными способами.

Профилактиктические мероприятия

В первую очередь специалисты пытаются спрогнозировать возникновение огня в той или иной зоне, основываясь на погодных условиях и данных, полученных с местности. При этом рассчитывается лесопожарный коэффициент.

Для того чтобы сократить лесопотери, проводится масса организационных мероприятий. В первую очередь выполняются противопожарные и профилактические работы. Также производятся санитарные вырубки леса. В этом случае все старые и высохшие деревья уничтожаются. Также вырубаются лесополосы, которые находятся в опасной близости с населенными пунктами. Вдоль линии леса прокладывают специальные траншеи, которые в случае возникновения пожара не позволят огню пройти дальше.

Кроме этого, периодически проводится мониторинг лесных пожаров, устанавливаются специальные наблюдательные мачты и вышки. Благодаря наземному наблюдению очень часто удается предупредить возникновение стихийной трагедии.

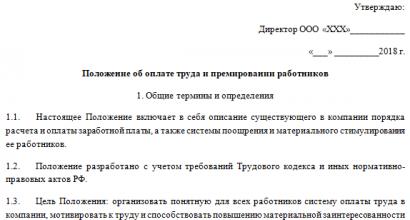

Лесной пожар

Олени, стоя в воде, спасаются от пожара, бушующего в долине Биттеррут в штате Монтана

Лесно́й пожа́р - это стихийное, неуправляемое распространение огня по лесным площадям. Причины возникновения пожаров в лесу принято делить на естественные и антропогенные. Наиболее распространенными естественными причинами больших лесных пожаров на Земле обычно являются молнии . Размеры пожаров делают возможным их визуальное наблюдение даже из космоса.

В молодых лесах, в которых много зелени, вероятность возгорания от молнии существенно ниже, чем в лесах возрастных, где много сухих и больных деревьев. Таким образом в природе ещё задолго до человека существовало своеобразное равновесие. Экологическая роль лесных пожаров заключалась в естественном обновлении лесов.

На сегодняшний день доля естественных пожаров (от молний) составляет около 7 %-8 %, то есть возникновение большей части лесных пожаров связано с деятельностью человека . Таким образом, существует острая необходимость работы противопожарных служб, контроля над соблюдением пожарной техники безопасности.

Иногда пожары вызывают искусственно. Такие пожары принято называть управляемыми. Целью управляемых пожаров является: уничтожение пожароопасных горючих материалов, удаление отходов лесозаготовок, подготовка участков для посадки саженцев, борьба с насекомыми и болезнями леса и т. д., а также намеренный поджог леса с целью последующей его вырубки (к примеру, в приграничных с Китаем областях Дальневосточного региона России).

Типы лесных пожаров

В зависимости от того, где распространяется огонь, пожары делятся на низовые, верховые и подземные:

Низовой пожар

При низовом пожаре сгорает лесная подстилка, лишайники, мхи, травы, опавшие на землю ветки и т. п. Скорость движения пожара по ветру 0,25-5 км/ч. Высота пламени до 2,5 м. Температура горения около 700 °C (иногда выше).

Низовые пожары бывают беглые и устойчивые:

- При беглом низовом пожаре сгорает верхняя часть напочвенного покрова, подрост и подлесок. Такой пожар распространяется с большой скоростью, обходя места с повышенной влажностью, поэтому часть площади остается незатронутой огнем. Беглые пожары в основном происходят весной, когда просыхает лишь самый верхний слой мелких горючих материалов.

- Устойчивые низовые пожары распространяются медленно, при этом полностью выгорает живой и мертвый напочвенный покров, сильно обгорают корни и кора деревьев, полностью сгорают подрост и подлесок. Устойчивые пожары возникают преимущественно с середины лета.

Верховой пожар

Верховой лесной пожар охватывает листья, хвою, ветви, и всю крону, может охватить (в случае повального пожара) травяно-моховой покров почвы и подрост. Скорость распространения от 5-70 км/ч. Температура от 900 °C до 1200 °C. Развиваются они обычно при засушливой ветреной погоде из низового пожара в насаждениях с низкоопущенными кронами, в разновозрастных насаждениях, а также при обильном хвойном подросте. Верховой пожар - это обычно завершающаяся стадия пожара. Область распространения яйцевидно-вытянутая.

Верховые пожары, как и низовые, могут быть беглыми (ураганными) и устойчивыми (повальными):

- Ураганный пожар распространяется со скоростью от 7 до 70 км/ч. Возникают при сильном ветре. Опасны высокой скоростью распространения.

- При повальном верховом пожаре огонь движется сплошной стеной от надпочвенного покрова до крон деревьев со скоростью до 8 км/ч. При повальном пожаре лес выгорает полностью.

При верховых пожарах образуется большая масса искр из горящих ветвей и хвои, летящих перед фронтом огня и создающих низовые пожары за несколько десятков, а в случае ураганного пожара иногда за несколько сотен метров от основного очага.

Подземный пожар

Подземные (почвенные) пожары в лесу чаще всего связаны с возгоранием торфа , которое становится возможным в результате осушения болот . Распространяются со скоростью до 1 км в сутки. Могут быть малозаметны и распространяться на глубину до нескольких метров, вследствие чего представляют дополнительную опасность и крайне плохо поддаются тушению (Торф может гореть без доступа воздуха и даже под водой) . Для тушения таких пожаров необходима предварительная разведка.

Классификация лесных пожаров по силе

В зависимости от характера возгорания и состава леса лесные пожары подразделяются на низовые, верховые и почвенные.

По скорости распространения огня низовые и верховые пожары делятся на устойчивые и беглые. Скорость распространения:

Слабого низового пожара не превышает 1 м/мин (Высота слабого низового пожара до 0,5 м) - среднего от 1 м/мин до 3 м/мин (Высота среднего - до 1,5 м) - сильного свыше 3 м/мин. (Высота сильного - свыше 1,5 м)

Верховой пожар, скорость распространения:

Слабый до 3 м/мин, - средний до 100 м/мин, - сильный свыше 100 м/мин.

Сила почвенного пожара определяется по глубине выгорания:

Слабым почвенным (подземным) пожаром считается такой, у которого глубина прогорания не превышает 25 см, - средним - 25-50 см, - сильным - более 50 см.

Оценка по площади:

Загорание - огнём охвачено 0,1-2 гектара - малый - 2-20 га - средний - 20-200 га - крупный - 200-2000 га - катастрофический - более 2000 га

Средняя продолжительность лесных крупных пожаров 10-15 суток при выгорающей площади - 450-500 гектаров.

Противопожарная профилактика

Прокладка минерализованной полосы

Возможность возникновения лесных пожаров определяется со степенью пожарной опасности. Для этого разработана «Шкала оценки лесных участков по степени опасности возникновения в них пожаров».

Прогнозирование лесных пожаров и их последствий

Существующие методики оценки лесопожарной обстановки позволяют определить площадь и периметр зоны возможных пожаров в регионе (области, районе). Исходными данными являются значение лесопожарного коэффициента и время развития пожара.

Значение лесопожарного коэффициента зависит от природных условий и года.

Время развития пожаров определяется временем прибытия сил и средств ликвидации пожара в лесопожарную зону.

Пути сокращения лесопотерь

Решение лесопожарной проблемы связано с решением целого ряда организационных и технических проблем и в первую очередь с проведением противопожарных и профилактических работ, проводимых в плановом порядке и направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.

Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров предусматривают осуществления ряда лесоводческих мероприятий (санитарные рубки, очистка мест рубок леса и др.), а также проведение специальных мероприятий по созданию системы противопожарных барьеров в лесу и строительству различных противопожарных объектов.

Необходимо помнить, что лес становится негоримым , если очистить его от сухостоя и валежника , устранить подлесок, проложить 2-3 минерализованных полосы с расстоянием между ними 50-60 м, а надпочвенный покров между ними периодически выжигать.

Мониторинг лесных пожаров

7 июля 2011 года в рамках встречи Президента России с участниками форума «Селигер-2011» проект был представлен Дмитрию Медведеву . Дмитрий Анатольевич подчеркнул актуальность разработанной системы и оказал содействие в развитии проекта.

Тушение лесного пожара

Встречный огонь

Встречный пал (встречный огонь, отжиг) - способ тушения лесных пожаров, при котором пущенный навстречу огонь сжигает горючие материалы на пути основной стены огня. При этом способе тушения перед надвигающимся фронтом пожара выжигают лесную подстилку. Это увеличивает ширину препятствия, через которое мог бы произойти переброс огня или искр от основного пожара. Способ является наиболее эффективным при локализации и тушении верховых лесных пожаров, а также низовых лесных пожаров высокой и средней силы. :16 :184

Тушение ударной волной

Известен способ тушения лесных пожаров взрывом , основанный на применении шнурового заряда взрывчатого вещества, инициирующего средства и гибкого отражающего экрана. Отражающий экран и заряд взрывчатого вещества подвешиваются в пологе леса на пути распространения огня. Затем заряд взрывчатого вещества подрывают перед фронтом лесного пожара , прекращая тем самым его дальнейшее распространение. Данный способ имеет недостатки, которые снижают эффективность его использования, а именно: неполное использование энергии взрыва из-за того, что гибкий экран деформируется (а часто и рвется) под действием падающей ударной волны, в результате чего энергия частично рассеивается в пространстве и за экраном.

При использовании традиционных авиационных сливных средств пожаротушения в зону огня попадает незначительное количество сбрасываемого огнегасящего состава. Это объясняется экранированием зоны пожара восходящим конвективным потоком горячего воздуха, и, как следствие, не достигается необходимая точность группирования центров падения водяных масс по отношению к местоположению очага пожара. Авиационное средство пожаротушения АСП-500 локализует лесные пожары и подавляет зоны огневого шторма при техногенных авариях и катастрофах. АСП-500 обеспечивает стопроцентную доставку массы огнегасящего состава в зону пожара, кроме того, взрывной способ диспергирования состава создает дополнительный фактор пожаротушения - воздушную ударную волну.

Влияние лесных пожаров на здоровье человека

Поскольку пожары, особенно длительные, значительно изменяют состав воздушной среды, существует опасение об их вреде для здоровья людей, а именно: возможен вред для органов дыхания и для системы кровообращения.

Согласно двухлетним исследованиям в Чите лаборатории экологии НИИ медицины труда и экологии, в период лесных пожаров в Чите возросла обращаемость за скорой медицинской помощью в 3-4 раза и смертность - в 10-13 раз.

Американская ассоциация кардиологов (American Heart Association) в 2010 году опубликовала научное заявление о том, что существует связь между загрязнением воздуха мелкими частицами, в основном имеющими размер 2,5 микрона и меньше, и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В заключении заявления утверждается, что:

- имеется слабая, но достоверная связь между краткосрочным загрязнением воздуха (имеются в виду микроскопические частицы, то есть дым) и преждевременной смертностью;

- есть серьёзные доказательства связи загрязнения воздуха и развития ишемической болезни сердца;

- есть небольшие, но постепенно подкрепляемые доказательства связи между загрязнением воздуха и параличом сердца, а также ишемическим инсультом ;

- существуют скромные доказательства наличия связи между загрязнением воздуха и заболеваниями сосудов, сердечной аритмией и остановками сердца.

См. также

- Курша-2 Посёлок, погибший от лесного пожара

- Торфяной пожар

- Природные пожары в России (2010)

Примечания

- «Специальный репортаж»: Пожары // Телеканал Подмосковье. Апрель 2010

- Действия при пожаре

- МЧС РФ Классификация лесных пожаров.

- «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс»: В сфере особого внимания - инновации: «ДСК» уходит в «Лесной дозор».

- Пресс-служба ОАО «МТС»: МТС установит «лесной дозор» за пожарами.

- Информационное агентство «OnlineTambov.ru»: Tele2 помогает предотвращать лесные пожары.

- ИА «МариМедиа»: В Марий Эл появится свой «Лесной Дозор»

- Газета «Биржа»: С президентского благословения.

- Сайт «1024.by»: Лесной пожар с видеофиксацией.

- Телеком Идея: «Лесной дозор» - победитель конкурса «Телеком Идея 2011».

- НИА «Нижний Новгород»: Президент РФ Дмитрий Медведев заинтересовался проектом «Лесной дозор», разработанным резидентами Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора

- Газета «РБК daily»: Сурков лоббирует проекты, презентованные на форуме «Селигер-2011»

- Сайт Президента России: Встреча с участниками Всероссийского молодёжного образовательного форума «Селигер»

- Портал «Вести.ру»: Дмитрий Медведев поддержал «Лесной дозор»

- Ученые разработали автономную станцию мониторинга лесных пожаров // РИА «Новости» (12 сентября 2011 г.)

- Указания по тушению лесных пожаров (для невоенизированных формирований гражданской обороны) . Министерство обороны СССР, 1977 г.

- Воробьев Ю. Л. Лесные пожары на территории России: Состояние и проблемы / Ю. Л. Воробьев, В. А. Акимов, Ю. И. Соколов; Под общ. ред. Ю. Л. Воробьева; МЧС России. - М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2004. - 312 с. ISBN 5-9517-0008-6

- Сенчихин Ю. Н., Гузенко В. А. Тушение лесных пожаров направленными взрывами. // Крупные пожары: предупреждение и тушение. Материалы XVI научно-практической конференции. - М., 2001.

- Авиационное средство пожаротушения. Базальт

- Наталия Сальникова Ангарские ученые выявили, что лесные пожары пагубно сказываются на здоровье людей (рус.) . Иркутская ГТРК (17 февраля 2010). Архивировано из первоисточника 16 февраля 2012. Проверено 5 мая 2010.

- Американская ассоциация кардиологов установила, что дым от лесных пожаров усиливает заболевания сердца и смертность // Лесной форум Гринпис России

- Evidence growing of air pollution’s link to heart disease, death // American Heart Association. May 10, 2010

Огонь еще в эпоху древности приносил человеку множество благ, служил источником света и тепла, был средством для приготовления пищи, в дальнейшем помогал плавить металл и поднимать в космос ракеты. Польза огня для промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта неоценима. Однако, когда он выходит из-под контроля и становится стихией, нередко приводит к массовым бедствиям, наносит большой вред окружающей среде и людям.

Пожар – неконтролируемое стихийное горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Природные пожары подразделяются на лесные и степные .

Лесной пожар – самопроизвольное или спровоцированное человеком возгорание в лесных экосистемах.

Важнейшей характеристикой лесного пожара является скорость распространения , которая определяется скоростью продвижения его кромки, т.е. полосы горения по контуру пожара.

Лесные пожары в зависимости от сферы распространения огня, подразделяются на низовые, верховые и подземные (торфяные).

1. Низовой пожар – пожар, распространяющийся по земле и по нижним ярусам лесной растительности. При низовом пожаре огонь распространяется только по надпочвенному покрову, охватывая нижние части стволов деревьев и выступающие на поверхность корни.

Низовой пожар чаще всего возникает в лиственных лесах, при этом высота пламени доходит до 1,5-2 метров, а скорость распространения обычно не превышает 1-3 метров в минуту, температура огня в зоне пожара составляет 400-900 °С. Низовые пожары составляют около 90 % от общего числа природных пожаров.

Низовые пожары подразделяются на беглые и устойчивые. При низовом беглом пожаре сгорает живой и мертвый надпочвенный покров, опавшие листья и хвоя, обгорают кора нижней части деревьев и обнаженные корни, хвойный подрост и подлесок. Такой пожар распространяется с большой скоростью, обходя места с повышенной влажностью покрова, поэтому часть площади остается незатронутой огнем. Беглые пожары чаще всего происходят весной, когда просыхает лишь самый верхний слой мелких горючих материалов.

При устойчивом низовом пожаре прогорает подстилка, сильно обгорают корни и кора деревьев, полностью сгорают подрост и подлесок. Обычно устойчивые пожары начинаются с середины лета, когда просыхает подстилка.

2. Верховой пожар наиболее опасен. Он начинается при сильном ветре и охватывает кроны деревьев. Огонь продвигается по кронам деревьев, скорость его распространения в безветренную погоду может достигать 3-4 км/ч, в ветреную – 25-30 км/ч и более.

Проводником горения, при верховых пожарах, служит слой хвои, листвы и ветвей кронового пространства. Температура в зоне огня повышается до 1100°С. Ветер разносит горящие искры, которые создают новые очаги пожара за несколько десятков, а то и сотен метров от основного очага.

Степень распространения лесных возгораний

зависит от присутствия в массиве хвойных пород

. Очень быстро вспыхивают кедр, пихта, ель, сосна, почвенное покрытие из мха, лишайника, вереска, сухой травы и большого количества мусора.

Меньшие показатели горимости характерны для лесных массивов, состоящих из лиственных пород (береза, ольха) и там, где имеется высокий уровень влажности грунта.

Также степень распространения лесных пожаров определяется особенностями климата местности. Там, где влажно, прохладно и сыро, подобные бедствия возникают намного реже, чем в районах с засушливым климатом. В знойный период количество пожаров заметно увеличивается. Весной, когда еще отсутствует свежая растительность, фиксируется большое количество массовых пожаров. Повышенную пожароопасность создают отсутствие в теплое время дождей, сухость воздуха и окружающих объектов.

3. Подземный (торфяной) пожар представляет собой пожар, при котором горит торфяной слой заболоченных и болотных почв. Он характеризуется низкой скоростью продвижения (около 0,5 м/мин), беспламенным горением торфа с накоплением большого количества тепла. Торфяные пожары очень трудно тушить.

Причины возникновения пожаров

1. наличие воспламеняющегося слоя;

2. сухая и знойная погода;

3. источник возгорания:

- природный источник – молнии, самовозгорание;

- антропогенный источник – искры, непотушенный костер, осколки стекол, срабатывающие как линзы, взрывы.

Источники возгорания

Антропогенные причины пожара (связанные с действиями человека):

1. Неосторожное обращение с огнём: беспечность охотников и туристов, которые не тушат спички, костры и окурки. Иногда даже хватает искры из глушителя машины, чтобы воспламенить травинку, от которой пламя распространится дальше.

2. Разведение костров на торфяниках.

3. Забытые в лесу бутылки или неубранные осколки. Через них хорошо проходит и преломляется свет, из-за чего срабатывает эффект линзы (принцип поджигания бумаги через лупу).

4. Бесконтрольные сельхозпалы (выжигание сухой травы на отгонных пастбищах или сенокосах) осенью и весной.

5. Игнорирование правил пожарной безопасности. (например: человек ехал вдоль леса на машине, остановился, чтобы заправить бак из канистры. Вытер руки салфеткой, выбросил на землю, отправился дальше. Следом проезжал другой водитель, который как раз докуривал, и выбросил из окна окурок. Тот попадает на пропитанную бензином салфетку, и происходит возгорание, которое распространяется на лес).

Природные причины пожара:

1. Молнии.

2. Торнадо.

3. Землетрясения.

4. Бури. Смерчи. Ураганы.

5. Самовозгорание торфяника. Оно происходит из-за прогревания летом почвы до 52-54 градус. И поскольку торф состоит из водорода, углерода и атомов кислорода, легко воспламеняется при такой температуре.

6. Сухие грозы. Они случаются редко, однако представляют огромную опасность. Представляют собой кучево-дождевые облака с осадками, которые не долетают до земли, а испаряются. Сопровождается всё громом и мощнейшим электрическим разрядом, попадающим в деревья. И поскольку влаги нет (грозы сухие), возникает возгорание.

Степной пожар - стихийное, неконтролируемое распространение огня по растительному покрову степей. По механизму распространения огня схож с низовым лесным пожаром, но скорость распространения степного пожара выше из-за большей горючести сухих степных трав и большой скорости приземного ветра в степи.

Тушение степных пожаров сопряжено с меньшими трудностями, чем тушение лесного пожара: из-за меньшей мощности слоя горящей массы и невозможности перехода пожара в верховой. А также в связи с высокой проходимостью степей для пожарных автомобилей и другой спецтехники. При степном пожаре слой растительности сгорает полностью, поэтому возможность повторного возгорания уже выгоревших участков полностью исключена. Наиболее эффективная мера предотвращения степного пожара - создание минерализованных полос.

Основой причиной степных пожаров являются антропогенные факторы, в том числе:

- небрежное обращение с открытым огнем;

- умышленное проведение сельхозпалов без соблюдения необходимых норм безопасности;

- аварии наземного и воздушного транспорта;

- аварии хлебоуборочной техники.

Молнии и другие естественные факторы сравнительно редко являются причиной степных пожаров.

Степные пожары приводят к ветровой эрозии степных почв, а также деградации травяного покрова. Наносят урон естественной среде (растительному покрову и животному миру), могут представлять опасность для людей и объектов экономики, хотя и в меньшей степени, чем лесные пожары.

Наиболее пожароопасная обстановка складывается в конце весны и в начале лета, когда стоит сухая и жаркая погода.

В России степные пожары характерны для южных степных районов Поволжья, Урала, Сибири.

Опасные последствия природных пожаров

1. Уничтожение миллионов гектаров природных угодий.

2. Выгорание целых поселков и деревень.

3. Гибель людей и животных.

4. Интенсивное задымление огромных площадей, в том числе вблизи населенных пунктов.

5. Загрязнение воздуха вредными и токсичными газами, парами и аэрозолями. В целом на планете 20 % загрязнителей поступает в атмосферу в результате лесных пожаров.

6. Уничтожение растительного покрова суши и, как следствие, уменьшение воспроизводства кислорода.

7. Изменение химического состава, температуры воздуха, воды и почвы и других параметров окружающей среды.

8. Возникновение завалов в очагах торфяных пожаров из подгоревших, упавших деревьев и полости выгоревшего торфа, в которые могут проваливаться люди и техника.

В результате тушения природных пожаров расходуются огромные средства из бюджета страны. В период засухи, когда наблюдается высокая степень опасности, все силы действующих сотрудников МЧС и пожарной охраны бросаются на важные объекты.

На территории лесного фонда России ежегодно регистрируется от 10 до 30 тысяч лесных пожаров, нередко принимающих характер стихийных бедствий.

Основная часть пройденной огнем площади в России приходится на районы Сибири и Дальнего Востока. Там площади погибших насаждений в разы превышают объём вырубок. Пожары в России охватывают поистине гигантские площади – от 500 000 до 2 000 000 гектаров. Ущерб оценивается в 20 миллиардов рублей. При этом до 1/3 потерь приходится на лесное хозяйство (потеря древесины).

Предупреждение лесных пожаров.

В целях предупреждения пожаров в пожароопасный период в лесу запрещается :

- пользоваться открытым огнем (бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу);

- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;

- оставлять (кроме специально отведенных мест) промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

- заправлять горючим топливные баки работающих двигателей внутреннего сгорания, использовать машины с неисправной системой питания двигателя горючим, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла, так как, фокусируя лучи, они способны сработать как зажигательные линзы;

- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах и лугах;

- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках с порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев;

- оставлять костер без присмотра;

- покидать место привала, не убедившись, что костер потушен;

- категорически недопустимо поджигать лес с целью подачи сигнала бедствия.

Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров предусматривают:

1. Специальные лесоводческие мероприятия (санитарные рубки, очистка мест рубок леса, очистка леса от сухостоя и валежника и др.).

2. Создание системы противопожарных барьеров в лесу и строительству различных противопожарных объектов (создание лесных дорог, просек, минерализованных полос, канав, химических станций, наблюдательных мачт).

3. Патрулирование леса лесной авиацией.

4. Прогнозирование пожаров. Оно осуществляется на основе суммирования коэффициентов, учитывающих температурные, погодные, географические, статистические и другие условия.

Борьба с лесными пожарами и способы их тушения.

Борьба с пожарами включает:

- пожарную разведку массовых пожаров (наземную и воздушную);

- эвакуацию людей и животных из поселков;

- ограничение въезда в пожароопасные районы;

- спасение людей и животных с отрезанной огнем территории;

- тушение пожаров;

- прокладку временных сетей водопровода;

- оборудование местных водоисточников и подъездных путей к ним;

- применение средств механизации (вездеходы, пожарные вертолеты и т.д.), а также использование дорожных, землеройных, лесозаготовительных, с/х и других машин.

Способы тушения пожаров:

- захлестывание кромки низовых пожаров (зелеными ветвями, метлами, мешковиной, другими предметами), в процессе которого горящие частицы сметаются в сторону пожара;

- засыпка кромки низовых пожаров (грунтом с помощью лопат или грунтометов), в процессе которой механически сбивается пламя, охлаждаются горючие материалы и ограничивается доступ к ним воздуха;

- прокладка заградительных минерализованных полос и канав, чтобы остановить движение кромки пожара;

- тушение с помощью фрезерных или грунтометательных машин, бульдозеров, плугов или граблями вручную;

- тушение с помощью взрывчатых веществ. Взрывным методом устраивают заградительные траншеи и канавы (рвы), чтобы ограничить распространение пожара;

- тушение пожаров пуском встречного низового огня (отжига). Перед надвигающимся фронтом пожара от существующих или специально созданных опорных рубежей выжигают надпочвенный покров на достаточно широкой полосе, создавая тем самым широкую заградительную полосу, лишенную горючего материала;

- тушение пожара водой;

- тушение пожара химикатами (с помощью ранцевых опрыскивателей и насосов пожарных автоцистерн);

- тушение с помощью авиации (высадка десанта, перекладка рукавных линий или доставка воды на гидросамолетах);

- тушение искусственным вызыванием осадков путем обстрела облачного фронта ракетами с самолетов, наземных ракетных установок или зенитной артиллерии.

Привлечение населения к борьбе с лесными пожарами.

При возникновении лесных и торфяных пожаров к их тушению активно привлекается местное население, за исключением лиц моложе 18 лет, а также беременных женщин и матерей кормящих грудью. Перед началом работ все граждане должны быть подробно ознакомлены с правилами безопасности и с существующим порядком тушения лесных пожаров. Люди, назначенные для работы непосредственно на кромке огня, снабжаются спецодеждой, касками, противодымными масками и изолирующими противогазами. При видимости в зоне задымления меньше 10м вход в нее запрещен, так как это представляет опасность. Всех участников тушения пожара до начала работ следует ознакомить с местами укрытия от огня, путями подхода к ним, а также звуковыми сигналами, предупреждающими об опасности.

Каждой группе населения, участвующей в работах по тушению пожара, назначается проводник, хорошо знающий местность, а также выделяется наблюдатель, следящий за направлением распространения огня и падающими деревьями. В случае угрозы окружения людей огнем проводник обязан вывести их в безопасное место.

Тушение подземных пожаров требует особой осторожности. Кромка такого пожара не всегда заметна и можно провалиться в выгоревшую яму или горящий торф. Во избежание несчастных случаев продвигаться по торфяному полю нужно только группами. Причем возглавляющий группу должен постоянно прощупывать шестом торфяной грунт по направлению движения. Серьезную опасность представляют: неожиданный прорыв огня из очага пожара в подземных слоях торфа; резкие изменения направления ветра; увеличение скорости горения торфа и переброска искр через работающих.

Запрещается устраивать ночлег в зоне действующего пожара. Места отдыха и ночлега должны располагаться не ближе 400 м от локализованной части пожара и ограждаться минерализованными полосами шириной не менее 2 м.

Действия при возникновении лесных пожаров.

1. При обнаружении пожара следует:

- не метаться и не поддаваться панике;

- проанализировать обстановку, определить путь эвакуации, для чего подняться на возвышенную точку на местности или забраться на высокое дерево и внимательно осмотреться по сторонам;

- выявить границы очага пожара, направление и примерную скорость его распространения;

- предупредить всех находящихся поблизости о необходимости выхода из опасной зоны;

- организовать выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема;

- уходить от пожара необходимо в наветренную сторону (то есть идти на ветер), в направлении, перпендикулярном распространению огня, стараясь обойти очаг пожара сбоку, с тем, чтобы выйти ему в тыл;

- после выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере в противопожарную службу, администрацию населенного пункта, лесничество.

2. Правила поведения в очаге пожара:

- если невозможно уйти от пожара, войдите в любой водоем (лужа, болото, озеро) или накройтесь мокрой одеждой;

- на открытом пространстве или поляне дышите, пригнувшись к земле, там воздух менее задымлен;

- при отсутствии водоема, выберите самый низменный участок, очистите его и окружающее пространство насколько это возможно от сухой подстилки, камней (при раскаливании они могут причинить серьезные ожоги);

- выбирайте укрытия от пожара дальше от деревьев – они могут упасть;

- рот и нос желательно прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой или полотенцем, снять всю плавящуюся одежду;

- избавьтесь от горючего и легковоспламеняющегося снаряжения, если есть возможность, то периодически смачивайте высохшие участки материала на одежде;

- заройтесь во влажный грунт;

- голову, конечности, открытые участки тела обмотайте любым негорючим материалом, по возможности смочив его водой, но не очень плотно, чтобы при возгорании можно было мгновенно снять.

3. Если есть вероятность приближения огня к вашему населенному пункту, подготовьтесь к возможной эвакуации:

- поместите документы, ценные вещи в безопасное, доступное место;

- подготовьте к возможному экстренному отъезду транспортные средства;

- наденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду, при себе имейте: перчатки, платок, которым можно закрыть лицо, защитные очки или другие средства защиты глаз;

- подготовьте запас еды и питьевой воды;

- внимательно следите за информационными сообщениями по телевидению и радио, держите связь со знакомыми в других районах вашей местности;

- избегайте паники.

ПОМНИТЕ: основными видами поражений при пожарах являются ожоги и отправления угарным газом. При оказании помощи необходимо, прежде всего, погасить на пострадавших горящую одежду, а на обожженную поверхность наложить стерильные повязки. В случае поражения людей угарным газом следует немедленно удалить их из зон интенсивного задымления и, при необходимости, сделать искусственное дыхание.

По возможности, как можно раньше позвоните в единую службу спасения по номеру 112.

Телефоны экстренных служб:

Лесные пожары представляют собой неконтролируемое горение лесных насаждений, включая горные местности, степные районы. Они относятся к стихийным бедствиям, приводящим к значительным экономическим последствиям, разрушению экосистемы, ухудшению экологической обстановке, гибели животных и людей.

Главная их опасность заключается в том, что при благоприятных условиях (ветер, сухая растительность) огонь способен распространиться на большие площади в течение небольшого промежутка времени. При этом разные виды лесных пожаров ведут себя по-разному. Их особенности необходимо учитывать в процессе осуществления мероприятий по ликвидации огня в лесной зоне.

Характеристика пожаров

Факторами, представляющими опасность при , выступают пламя, искры, высокая температура окружающей среды и выделяемые токсические продукты горения. Кроме того, большую угрозу представляют падающие ветки и стволы деревьев, низкое содержание кислорода в воздухе и образующиеся пустоты в грунте (подземные пожары).

Причины возникновения носят природный, техногенный и человеческий характер. Самовозгорание торфа или пожар в результате удара молнии являются редкими случаями. Чаще всего к лесным пожарам приводит человеческая невнимательность, халатность и нарушение правил пожарной безопасности.

Каждому возгоранию присваивается своя категория (классы от А до Е). Для ее определения учитываются не только основные виды лесных пожаров, но и площадь распространения огня. Влияние также оказывает количество пожарных расчетов и используемая в тушении техника.

Ликвидация лесного огня осуществляется в несколько этапов:

- Проводится разведка с целью сбора информации о виде пожара. Устанавливаются первоначальные границы бедствия, и определяется скорость продвижения огня.

- С помощью прокладки заградительных полос или канав зону огня локализуют. Это наиболее длительный и трудоемкий этап.

- Производят тушение остаточных очагов возгорания.

- Для недопущения повторного пожара проводится контроль и обход сгоревшей лесной зоны.

Лесной массив зачастую определяет, какие виды лесных пожаров существуют в той или иной местности. В еловых лесах, особенно на участках с молодыми хвойными деревьями, велика вероятность развития верхового пожара. Болотистая местность с залежами торфа часто подвержена подземным возгораниям. Рассмотрим существующие виды пожаров в лесу поподробнее.

Виды и классификация

Выделяют 3 основных вида лесных возгораний: верховые, низовые и подземные (торфяные). Кроме того, в классификацию входят валежные и пятнистые пожары, которые возникают редко.

Низовой

Наиболее распространенный вид. В основе лежит возгорание лесной подстилки. Огонь распространяется с разной скоростью, захватывая лишь подпочвенный слой и подлесок. Они могут иметь устойчивый и беглый характер развития.

При беглом варианте, пожар перескакивает с одного места на другое, не принося сильных повреждений корневой системе деревьев. Характерен беглый для ранней весны. Именно в этот период образуется плотный слой лесных сухих горючих материалов, а сама почва имеет хороший уровень влажности. Иногда такое возгорание называется поверхностным. Распространяется мозаично.

Устойчивые низовые виды лесных пожаров наносят больший вред лесным посадкам. Возникают только при сильной засухе. Мох и лесная подстилка имеют низкий уровень влажности, что позволяет огню оказывать сильное локальное разрушающее воздействие. В такой ситуации возгорание может уйти вглубь почвы на 15 см и более. Корневая система деревьев погибает или получает значительные повреждения.

Верховой

Развиваются из низовых пожаров. Огонь поднимаясь вверх, захватывает кроны деревьев. Очень опасны, особенно на густых лесных участках. Такой пожар также может быть беглым или устойчивым.

Беглое возгорание с большой скоростью, скачками распространяется по верхушкам деревьев, опережая границы низового пожара. Максимальная скорость может достигать 5 км/ч. Частой причиной служит ветер, который переносит искры низового пожара к кронам. При скачке горению подвергаются только верхушки деревьев.

Устойчивый вид захватывает помимо листвы, еще и стволы деревьев. Распространение огня происходит одновременно с горением лесной подстилки. Они обладают повальной разрушающей силой, так как происходит полное выгорание дерева: от корневой системы до кроны. Скорость значительно ниже, в среднем – 1 км/ч.

Подземный (торфяной)

Происходят в торфяном слое на глубине более 50 см. причиной может стать низовой или , а также нередки самовозгорания полезного ископаемого. Представляет собой длительный процесс тления, который внешне может себя никак не проявлять. Горение может происходить практически без кислорода, поэтому время года здесь роли не играет.

Сильный сопровождается едким дымом и выгоревшими подземными пустотами. Прогары крайне опасны для людей и животных. Внешний покров часто не имеет повреждений, но под ним может находиться тлеющая яма. Любой живой организм, провалившись в нее, погибает.

Выделяют одноочаговые возгорания, возникшие от внешнего воздействия, например непотушенного костра, и многоочаговые, когда причиной является низовой распространяющийся пожар.

Они наносят непоправимый вред лесу, поскольку органический слой почвы и корни деревьев выгорают. Насаждения при подземном огне спасти не удается. Кроме того, длительное тление сопровождается выделение вредных ядовитых веществ.

Валежный

Относится к устойчивому варианту низового пожара. Возникает часто в местах большого скопления сухих лесных материалов. Большой риск возникновения такого пожара есть в местах, где много шелкопрядников, поваленных деревьев и заброшенных лесосек. Огонь в таких условиях мгновенно распространяется на большие площади. Трудность тушения заключается в том, что, как правило, такие лесные участки труднодоступны и непроходимы для технических средств. Валежный пожар характеризуется высокой интенсивностью. Выгорание почвы может углубляться до минерального слоя.

В современную квалификацию лесных пожаров некоторые специалисты включают еще один вид – так называемые пятнистые пожары. Однако существует мнение, что они являются одной из стадий верховых пожаров, и поэтому не совсем правильно выделять их в отдельный вид. Пятнистые пожары имеют некоторые особенности, которые учитываются при составлении плана борьбы с лесным возгоранием.

Верховой пожар переходит в пятнистый, когда из-за высокой интенсивности горения в воздухе образуются конвекционные мощные потоки. Внутри них собираются продукты горения и горящие частицы деревьев. Поднявшись над верховым пожаром, потоки рассеивают на соседние территории и кроны деревьев искры, вызывая тем самым новые очаги возгораний.

Пожарами принято называть неконтролируемый процесс горения. Лесными пожарами — тот же процесс, но на территории, густо засаженной деревьями. Лесные пожары являются обычными явлениями в зелёных хозяйствах, богатых травами, кустарниками, сухостоем или торфом. Причины и последствия таких бедствий варьируются от региона к региону.

Ископаемый уголь указывает, что пожары начались вскоре после появления наземных растений 420 миллионов лет назад. Возникновение лесных пожаров на протяжении всей истории земной жизни вызывает предположение, что огонь должен был иметь выраженное эволюционное воздействие на и большинства экосистем.

Виды и классификация лесных пожаров

Существует три основных типа лесных пожаров: верховой, низовой и подземный.

Верховые сжигают деревья по всей длине до вершины. Это самые интенсивные и опасные пожары. Они, как правило, сильно поражают крону деревьев. Здесь стоит отметить, что такой огонь в является наиболее опасным из-за сильной горючести деревьев. Тем не менее, это также помогает экосистеме, потому что как только купол сгорел, солнечный свет способен доходить до земли, поддерживая жизнь после катастрофы.

Низовые пожары сжигают нижние ярусы деревьев, кустарники и земляной покров (всё, что застилает землю: листва, хворост и т.д.). Это самый легкий тип, который наносит наименьший ущерб лесу.

Подземные возгорания происходят в глубоких скоплениях гумуса, торфа и аналогичной мертвой растительности, которые становятся достаточно сухими, чтобы гореть. Эти пожары распространяются очень медленно, но порой являются самими сложными при тушении. Иногда, особенно во время длительной засухи, они могут тлеть всю зиму под землей, а затем снова появляться на поверхности весной.

Фото верхового лесного пожара

Причины возникновения

Лесные пожары могут быть вызваны естественными и искусственными причинами.

Естественные причины в основном включают молнии, извержение вулканов (), искры от скальных падений и самовозгорание. Каждая из них является источником возгорания деревьев. Благоприятные условия распространения лесного пожара обусловлены высокой температурой, низкой влажностью, обилием горючих материалов и т. д.

Что касается искусственных причин, то огонь в лесу может вспыхнуть, когда очаг возгорания, такой как пламя, сигарета, электрическая искра или любой другой источник возгорания, контактирует с каким-либо легковоспламеняющимся материалом в лесах из-за человеческой безнадзорности, халатности или намерения.

Характеристика пожаров

Существует ряд характеристик лесных пожаров. Давайте кратко на них остановимся. Как уже говорилось выше, по характеру возгорания лесные пожары делятся на: верховые, низовые и подземные.

По стремительности продвижения, верховые и низовые пожары делят на беглые и устойчивые.

Так же делят лесные пожары в зависимости от зоны их распространения. Катастрофическим считается пожар, в котором площадь, объятая огненной стихией, превышает 2000 га. К крупным относят возгорания на территории от 200 до 2000 га. От 20 до 200 га бедствие считается средним. Малым — от 2 до 20 га. Загоранием называется пожар, не выходящий за рамки 2 га.

Тушение лесных пожаров

Поведение огня зависит от способа возгорания, высоты пламени и распространения огня. В лесных пожарах это поведение зависит от того, как взаимодействуют горючее (например, иглы, и ветки), погода и топография.

Начавшееся воспламенение будет продолжать гореть только в том случае, если присутствуют температура, кислород и определённое количество топлива. Вместе эти три элемента, как говорят, составляют «огненный треугольник».

Чтобы погасить огонь, необходимо устранить один или несколько элементов треугольника огня. Пожарным следует действовать следующим образом:

- охладить деревья ниже температуры горения за счет использования воды, пены или песка;

- отключить подачу кислорода с помощью воды, замедлителя или песка;

В заключение удаляют горящие элементы, очищают деревья перед наступающим огнем.

Последствия

Пожары являются основной причиной и имеют многочисленные неблагоприятные экологические, экономические и социальные последствия, в том числе:

- потеря ценных ;

- деградация водосборных площадей;

- исчезновение растений и животных;

- уменьшение среды обитания диких животных и истощение дикой природы;

- замедление естественной регенерации и сокращение лесного покрова;

- увеличение доли СО2 в атмосфере;

- изменение микроклимата региона;

- , влияющая на продуктивность почв и плодородие;

Лесные пожары в России

Согласно статистическим отчетам за период с 1976 по 2017 год на охраняемой территории лесного фонда Российской Федерации ежегодно регистрируется от 11 800 до 36 600 лесных пожаров на площади от 235 000 до 5 340 000 гектаров (га). В то же время площадь лесных массивов, ежегодно атакованных огнем, колеблется от 170 000 до 4 290 000 га.

Лесные пожары наносят непоправимый урон природным ресурсам. Пожары этого типа составляют от 7,0% до 23% от общей площади лесного фонда, ежегодно подвергающегося огненным атакам. На территории России наиболее широко распространены наземные пожары, наносящие урон различной интенсивности. Они встречаются в 70% — 90% случаев. Подземные пожары являются наименее распространенными, но они являются наиболее разрушительными. Их доля составляет не более 0,5% от общей площади.

Большинство лесных пожаров (более 85%) искусственного происхождения. Доля естественных причин (грозовые разряды) составляет около 12% от общего числа и 42,0% от общей площади.

Если рассматривать статистику появления пожаров в разных ареалах Российской Федерации, то в европейской части они случаются чаще, но на меньшей площади, а на азиатской — наоборот.

Северные районы Сибири и Дальнего Востока, на которые приходится около трети общей площади лесного фонда, находятся на бесконтрольной территории, где пожары не регистрируются и не превращаются в статистические материалы. Лесные пожары в этих регионах косвенно оцениваются по государственным данным по инвентаризации лесов, которые включают информацию о сожженных районах во всех лесных хозяйствах и субъектах Российской Федерации.

Профилактика лесных пожаров

Превентивные меры помогут избежать подобного рода явления и сохранить зелёное богатство планеты. Они включают следующие действия:

- установка огневых точек;

- обустройство противопожарных площадок с накопителями воды и других средств тушения;

- санитарная зачистка лесных массивов;

- отведение специальных зон для туристов и отдыхающих;

Важно также информирование граждан о безопасном поведении с огнём.

Мониторинг

- Мониторинг, как правило, включает в себя разного рода наблюдения и статистический анализ. С развитием космических технологий в мире появилась возможность наблюдать за событиями со спутника. Наряду с наблюдательными вышками, спутники оказывают неоценимую помощь в системе обнаружения точек возгорания.

- Второй фактор заключается в том, что система должна быть надежной. В аварийной организации это означает, что количество ложных тревог не должно превышать 10% от всех наблюдений.

- Третий фактор — расположение огня. Система должна найти огонь как можно точнее. Это означает, что допустимая точность не превышает 500 метров от фактического местоположения.

- В-четвертых, система должна предлагать некоторые оценки распространения огня, то есть в каком направлении и с какой скоростью огонь движется вперед, в зависимости от скорости и направления ветра. Когда региональные диспетчерские центры (или другие пожарные органы) получают общественные наблюдения за дымом, важно, чтобы власти знали об общей схеме пожаров в своём округе.

Видео про лесные пожары